浙江省位于我國東南沿海,因省內有一條聞名于世而江流曲折的錢塘江,故而被稱之為浙江。浙江不僅經濟發達,民眾富裕,而且還有深厚的文化底蘊。

浙江自古就是文人墨客和能工巧匠的發祥地!就拿著名的國寶級工藝品——浙江“三雕”作品來說,都是浙江人智慧的結晶。浙江三雕即東陽木雕、樂清黃楊木雕、青田石雕三種傳統雕刻藝術。

東陽木雕又稱白木雕,被譽為國之瑰寶。浙江東陽被譽為中國木雕之鄉。歷史悠久、風格淳樸的黃楊木雕是以黃楊木做雕刻材料的傳統手工藝品,主要產區在浙江省溫州、樂清等地。青田石雕是指以青田石為材料雕制而成的傳統工藝品。

東陽木雕

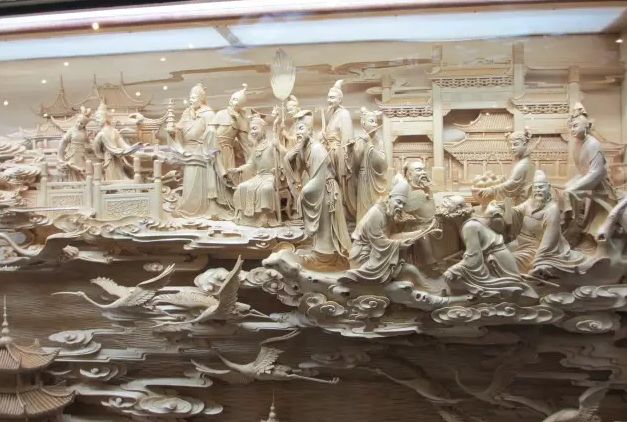

東陽木雕,又稱“白木雕”(示以木材的天然色澤,不同于彩繪),自唐至今已有千余年的歷史,是中華民族最優秀的雕刻工藝之一,被譽為"國之瑰寶"。

東陽木雕因產于浙江東陽而得名,有千余年的木雕歷史,相傳早在一千多年前,東陽人就開始其木雕的歷史,他們世代相傳,創造了眾多的千古佳作,造就了上千的木雕藝人,從而成為著名的“雕花之鄉”。北京故宮及蘇、杭、皖等地,都有精美的東陽木雕留世。

傳承意義

中國是一個崇尚雕刻而又十分擅長雕刻的國度,在品種繁多,流派紛呈的數以百余種民間雕刻工藝中,歷經千年錘練的浙江東陽木雕,是各流派中影響最大最負盛名的一種。它以悠久的歷史,豐富的品類,生動的神韻,精美的雕飾,精湛的技藝和廣泛的表現內容而蜚聲海內外。

但是,近二十年來,人們的生活發生了極大的變化,傳統木雕不再用來裝飾現代建筑,東陽木雕嫻熟而精湛的手工技藝、巧妙而靈動的構思和豐富的傳統內涵失去了賴以存在的環境,逐漸走向衰落。現代的年輕人難以潛心傳統技藝,因此出現了從業人員技藝不精、普遍流失的現象。面對瀕危的東陽木雕技藝,必須盡快對之進行搶救、保護。

黃楊木雕

黃楊木雕因所雕刻木材是黃楊木而得名。黃楊木生長緩慢,四五十年的直徑僅有15厘米左右,所以有“千年難長黃楊木”、“千年黃楊難做拍”(樂器中的一種拍子)的說法。相傳最早是由一位雕塑神像、佛像的民間藝人,因一次偶然的機會才發現了黃楊木質地堅韌光潔,紋理細密,色黃如象牙,年久色漸深,古樸美觀,硬度適中,是一種雕刻小型圓雕的最佳材料。

樂清黃楊木雕創始于宋、元,流行于明、清。樂清木雕門類齊全,在秉承傳統、保持黃楊木雕的原有風格和神韻的基礎上,大膽突破,推陳出新,已由“單體雕”發展到“拼雕”“群雕”,由普通“圓雕”發展到“劈雕”、“根雕”,技藝更趨精湛,作品更臻完善。

傳承意義

樂清黃楊木雕刻充分展現了民間工匠的智慧,在歷史的發展過程中呈現出多種不同的風格,如明之木雕刀法圓潤,簡練流暢;清之木雕刀法清澈,光滑圓轉等等。黃楊木雕工藝流程復雜,每道工序的細膩程度及工藝要求都是其他雕刻難以比擬的,亦無法以現代技術加以替代。

時至今日,樂清黃楊木雕的材料來源出現危機,同時專業人員流失嚴重,新人難以為繼,且個體作坊分散,難以產生影響。這些狀況都影響著黃楊木雕技藝的發展,迫切需要有關方面制訂方案對這一特色技藝加以搶救、保護。國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,該遺產經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

青田石雕

青田石雕是民間藝術寶庫中一顆璀璨的明珠,歷史悠久。所謂歷史,當然不能將“女媧補天遺石下凡變成青田石”的民間傳說算在內,現在可以查證的最早作品是1989年江西新干縣出土的吳越文化的文物--殷商時期的“玉羽人”。該文物系青田石雕刻,棗紅色,通高115厘米,造型奇巧,刻工精細,是一件不可多得的藝術珍品。

青田石雕自成流派,奔放大氣,細膩精巧,形神兼備。基調為寫實而尚意;手法有圓雕、鏤雕、浮雕及線刻;工序分相石,開坯,粗雕、細雕、封蠟、潤色等。石雕藝人們根據石材的特點展開構思,因材施藝,依色取俏,化“腐朽為神奇”,使青田石雕具有獨特的藝術魅力。

傳承意義

青田石雕是一代代石雕藝人和欣賞者們共同創造的民族優秀文化,是有生命、有靈魂的藝術。其魅力是其他任何藝術不可替代的,豐富的文化積淀使青田這座濱江古城更具神采。干百年來,它讓人向往,令人喜愛,給人啟迪,把美麗和幸福賜給熱愛它的知音。但是由于青田石雕原料優質葉臘石歷經千余年的開采,資源已近枯竭,同時青田石雕手工作坊規模逐漸縮小,傳統技藝面臨失傳的危險,亟待搶救和保護。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|