學(xué)習(xí)中國(guó)古代史,我們發(fā)現(xiàn)歷朝歷代都會(huì)有農(nóng)民起義,他們打出的旗幟便是“均貧富、等貴賤”、“均田免糧”等等。這一方面反映了古代確實(shí)存在貧富兩極分化的情況,另一方面也說明了下層民眾對(duì)社會(huì)公平的渴望。

事實(shí)上,貧富差距的問題在人類歷史上一直存在,直到今天亦是如此。古人在很早以前就認(rèn)識(shí)到這個(gè)問題,并提出了自己的一系列看法。

那么,古人是如何認(rèn)識(shí)社會(huì)貧富差距的問題,以及他們的解決辦法又是什么呢?

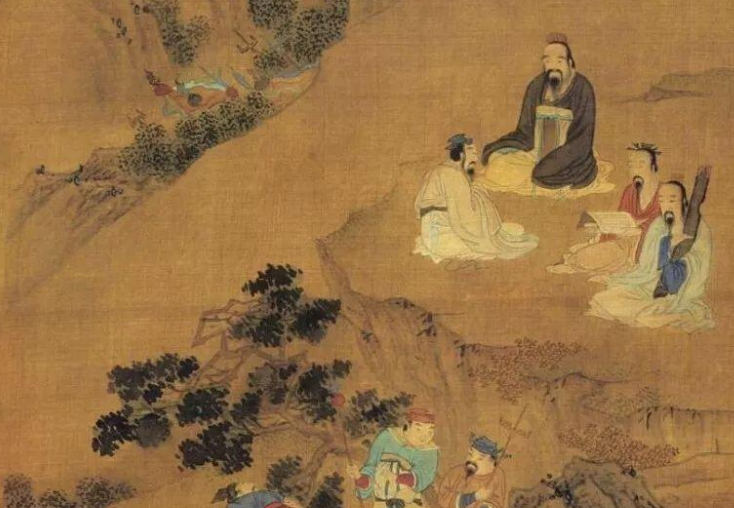

先秦時(shí)期,由于生產(chǎn)力水平還較為低下,因此雖然存在貧富差距現(xiàn)象,但遠(yuǎn)沒有后代那么明顯。孔子首先注意到這個(gè)問題,他說:“不患貧而患不安,不患寡而患不均。”故而提出“均”的思想。后來的管子學(xué)派也提出了同樣的看法,“天下不患無財(cái),患無人以分之。”(《管子·牧民》)而繼承了孔子思想的儒家又一位思想家孟子則認(rèn)為“仁者不富,富者不仁”,可以說這種看法是非常深刻的。當(dāng)時(shí)能夠堅(jiān)守自己的理想,不為貧困而改節(jié)的人往往比較貧困;但那些心懷奸詐、投機(jī)利祿之徒卻往往能夠致富,過著非常富裕的生活。當(dāng)然,這只是社會(huì)的一種不合理現(xiàn)象,并非人類歷史的常態(tài)。

梁?jiǎn)⒊诳偨Y(jié)先秦時(shí)期經(jīng)濟(jì)思想時(shí)說:“我國(guó)之生計(jì)之說,常以分配論為首位,而生產(chǎn)論乃在次位也。”用今天的話說,優(yōu)先考慮的是如何合理分配蛋糕的問題,而非如何將蛋糕做大的問題。其實(shí)這也不能怪古人,因?yàn)槟菚r(shí)主要靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn),技術(shù)非常落后,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)非常緩慢,故而提出這種看法也是無可厚非的。

到了戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,我們知道發(fā)生了一件事,就是井田制徹底瓦解。原來的土地為周天子所有,不能自由買賣,而現(xiàn)在則完全私有化,可以自由交易。這樣雖然有利于提高生產(chǎn)的積極性,刺激經(jīng)濟(jì),但同時(shí)也帶來了負(fù)面影響,那就是貧富分化的加劇。所以到了漢代,便出現(xiàn)了“富者田連阡陌,貧者無立錐之地”的慘況,面對(duì)這種困局,一些儒家士大夫便提出自己的主張。董仲舒認(rèn)為“大貧則憂,大富則驕;驕則為暴,憂則為盜,此眾人之情也。”這對(duì)社會(huì)的危害是極大的,因此他主張“調(diào)均”。

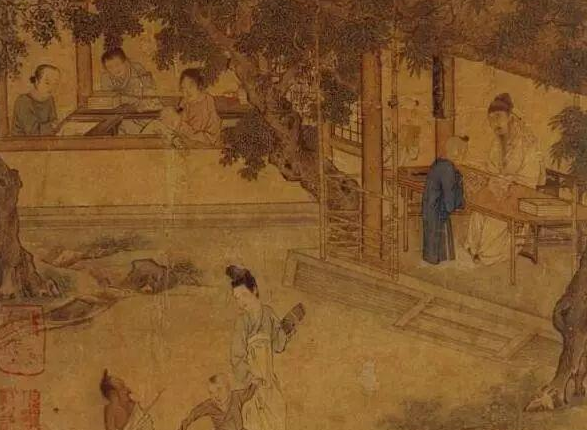

他在《春秋繁路》里舉了春秋時(shí)期魯國(guó)國(guó)相公儀休的例子。公儀休位居相位,有一天他回到家中,看到自己的妻子在后花園里種了很多“葵菜”,他便毫不留情的拔了,告誡自己的妻子說:“我作為宰相,是百官表率,有自己的俸祿,如果再去種菜,就是與民爭(zhēng)利。這樣很多菜農(nóng)的菜便會(huì)賣不出去,導(dǎo)致他們的生活非常困難。”這個(gè)故事便是著名的“公儀休拔葵”。后來,妻子雖然不種菜了,但又干起了別的活——織布。這下公儀休非常的生氣,二話不說便將自己的妻子修了。這種做法我們今天肯定很難理解,覺得公儀休這家伙也太不通人情了吧,反而覺得他的妻子比較賢惠,能夠勤儉持家。但是反過來想想呢?公儀休位居相位,所謂“上有所好,下必甚焉”,當(dāng)官的都跟著他搞副業(yè)掙錢,那么那些菜農(nóng)的菜、女工織的布就會(huì)賣不出去,這樣他們的生計(jì)便會(huì)出現(xiàn)問題,這種行為無異于“與民爭(zhēng)利”,是非常惡劣的。

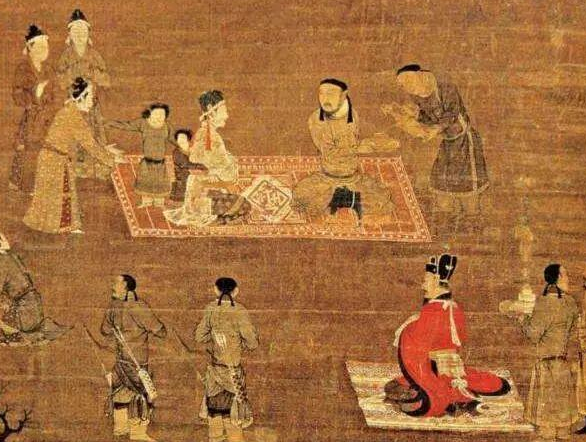

到了唐代,貧富差距依然存在,陸贄便提出:“凡所占田,約為條限,裁剪租價(jià),務(wù)利貧人。”然而并無起到多大作用,經(jīng)過唐末五代的亂世。又因?yàn)樗纬幕实鄄⒉皇寝r(nóng)民起義奪來的皇位,因此對(duì)于土地兼并的情況沒有多大體會(huì),故而采取了“不抑兼并”的政策,這便使得土地兼并的情況愈演愈,出現(xiàn)了“有田者什一,為人佃作者什九。”的現(xiàn)象。面對(duì)這種局面,農(nóng)民生活不下去,所以在宋初就出現(xiàn)了王小波、李順起義,到了南宋末年則出現(xiàn)了鐘相、楊幺起義,他們的口號(hào)便是“均貧富,等貴賤”。

其實(shí)統(tǒng)治者早就認(rèn)識(shí)到土地兼并的狀況,但由于各大政治利益集團(tuán)的糾葛,所以很難采取較為根本性的措施。在春秋時(shí)期,有一個(gè)著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家——管子,不僅提出漁鹽之利使得齊國(guó)國(guó)富民強(qiáng),成為了春秋首霸。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到控制貧富差距的問題,“輕重漁鹽之利,以贍貧窮。”即是說鹽業(yè)生產(chǎn)者將大部分產(chǎn)品作為賦稅納與國(guó)家,國(guó)家再進(jìn)行統(tǒng)一分配,以較低的價(jià)格賣給百姓,以避免商人操縱市場(chǎng)價(jià)格,損害百姓的利益。此外還推行了“準(zhǔn)平”的政策,即豐收時(shí),政府征收老百姓手中多余的糧食;歉收時(shí),政府將囤積的糧食投入市場(chǎng),以穩(wěn)定物價(jià),避免不法商人哄抬物價(jià)。這一思想為后來的漢代桑弘羊所繼承,到了宋代,王安石變法,很多思想也與之具有異曲同工之妙。

唐代面對(duì)兩極分化的狀況,政府采取了兩手辦法,即“抑強(qiáng)”和“扶弱”。在高宗時(shí)期出現(xiàn)“富者兼并,貧者失業(yè),于是詔買者還地而罰之。”的狀況,即要求豪強(qiáng)將兼并來的土地歸還給原主,并對(duì)他們進(jìn)行了懲罰。

到了宋代,雖然是采取了“不抑兼并”的政策,但后來的有識(shí)之士都呼吁采取措施來挽救兩極分化的狀況。雖然在“抑強(qiáng)”發(fā)面收效甚微,但“扶弱”方面卻頗為用功。針對(duì)這種情況,朱熹提出了建立“社倉(cāng)”的主張。所謂的“社倉(cāng)”即指通過廣泛接收社會(huì)捐助來救急貧苦人士和災(zāi)民的一種救助體系。根據(jù)朱熹的設(shè)想,每個(gè)州郡都應(yīng)該設(shè)立一個(gè)“社倉(cāng)”,“社倉(cāng)”里面可以囤積各種物資,百姓有困難時(shí)可以低價(jià)貸給他們,等有了收成再還;另一方面遇到災(zāi)難時(shí),可以無償發(fā)放給他們·····

通過以上這些內(nèi)容,我們發(fā)現(xiàn)古人對(duì)于貧富差距的狀況其實(shí)早就有深刻的認(rèn)識(shí),因此始終試圖將其控制在合理的范圍之內(nèi)。如果哪個(gè)王朝控制失敗了,就會(huì)爆發(fā)大規(guī)模的農(nóng)民起義,這時(shí)候王朝便會(huì)岌岌可危,面臨著滅亡的風(fēng)險(xiǎn)。雖然時(shí)代發(fā)生了變化,古人的措施未必適合于今日,但其中的一些理念和智慧依然值得我們學(xué)習(xí)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|