陽產,位于皖南山區的群山之中,一個依山而筑的小山寨,一個有著悠久歷史的古村落。“陽”,意指面向陽光,“產”在當地的方言里意為陡峭,群山之中的向陽之地,故名“陽產”。

公元前806年,周宣王姬靜,封同父異母弟姬友于鄭地,即今陜西華縣一帶,建立諸侯國鄭國,史稱鄭桓公,為鄭氏開族始祖。東漢末年,三國紛爭,鄭氏分散避亂,其中一支遷至丹陽郡,即現在的安徽省宣城市一帶。

在歷代的戰亂中,屢經遷徙,從丹陽至安徽歙縣,南宋戰亂期間又從歙北遷到歙南的深渡鎮定潭村。明末清初時,鄭氏分支由定潭遷至陽產,至今三百多年,漸成大村落。避亂隱居之地,山高路遠,山民只能就地取材,鑿石筑基,夯土成墻,采竹成筋,伐木為梁,燒土成瓦。

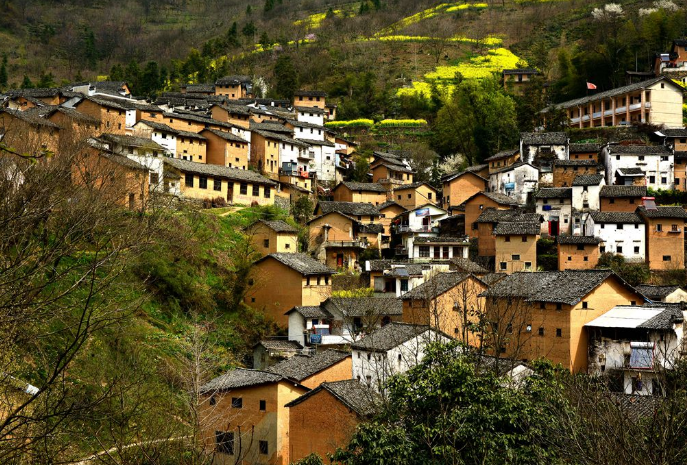

這里由于地勢高,交通不便,數百年來,山民就地取材,采周邊青石鋪路架橋,取紅壤木材筑巢而居,日出而作,日入而息,渴飲山泉,餓食五谷,多種農作物生長,子孫延續。流年之中,形成了鱗次櫛比、錯落有致、質樸壯觀的土樓群。

陽產土樓位于安徽省黃山市歙縣深渡鎮陽產村,四周群山環抱,不愧是隱居避世之地。陽產土樓,是徽州土樓的典型代表,也是徽派建筑的一支奇葩。

土樓群是陽產村最大的特色,一座座,一排排,密密麻麻,一幢接一幢。均以青石砌磅為地基,再建土樓,土樓與土樓之間有石板或石板臺階或青石鋪地。無論是每一座單體土樓,還是整個村落的土樓群,它都有一種鄉土的美感,體現出獨特的畫境美、意境美、雄渾美、氣勢美。

土樓群依山就勢、千姿百態、布局合理、錯落有致,體現了人與大自然融為一體,具有濃郁的山區民居建筑特色,構成了神奇、古樸、壯觀、美麗的畫卷。

徽州陽產土樓是徽州山越人智慧的結晶,是落后生產力和高度文明兩者奇特的混合,是東方生土建筑文化藝術的殿堂。

陽產村的土樓,現有民居372棟,其中284棟都是土樓,是皖南規模最大、保存完好的土樓群,依山傍勢,錯落有致,村中的年輕人早已遷到山外居住,大多人去屋空,但是各地游人卻遠道而來,把土樓當成稀奇一樣游覽。

土樓是勞動人民智慧與血汗的結晶,也是歷代山民繁衍生息之所。千百年來,我國農村的建筑格局,從草木結構,到土木結構,再到鋼筋水泥結構,土墻房的歷史非常長遠。陽產土樓保護完好對當前研究我國古老建筑頗有深厚的歷史文化意義。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|