食材隨著時(shí)代的發(fā)展日益豐富,古人對(duì)食物的加工烹調(diào)手段也日益精巧,極大豐富了我國(guó)博大精深的餐飲文化。

一、主食

一季耕耘收獲后,滿(mǎn)倉(cāng)的糧食脫殼加工,在口感和吸收上才更宜人體。上古時(shí)期,谷物多做成米飯使用,居家時(shí)置于釜——甑(類(lèi)似蒸鍋)加水蒸煮食用;行路時(shí)則多用竹筒攜帶炒米,古人稱(chēng)之為“糗”,再配上放在瓦罐里的水,便是史籍中載記百姓迎接王師所持的“簞食壺漿”。

古代的灶具多用磚石砌成,基本燃料是木柴和干草,不僅用于烹飪,還用制酒和熬鹽

戰(zhàn)國(guó)時(shí),國(guó)人將糧食磨粉制餅的做法逐漸流行起來(lái),西漢時(shí)已成為普遍風(fēng)尚。漢初太上皇劉太公便喜與“屠販少年,沽酒賣(mài)餅,斗雞蹴鞠”,漢宣帝居住民間時(shí)常買(mǎi)餅果腹,“所從買(mǎi)家輒大售”,成為其傳奇身世的一部分。漢唐時(shí)的餅泛指一切面食,烤制的叫爐餅、燒餅,撒上芝麻的是胡餅,湯餅是煮來(lái)吃的面片,蒸餅、籠餅類(lèi)似于今日的饅頭,即《水滸傳》中武大郎所賣(mài)的炊餅。

古人起初所食用的多為“死面餅”,漢末時(shí)發(fā)酵技術(shù)開(kāi)始出現(xiàn),西晉時(shí)士族階層最早享受到這一黑科技,輔佐司馬炎篡魏的何曾生活奢侈,“蒸餅上不坼作十字不食”,要求蒸餅須做成今日開(kāi)花饅頭狀方才食用。

現(xiàn)代饅頭古稱(chēng)“蒸餅”,那這一時(shí)期出現(xiàn)的“饅頭”又是什么?季漢丞相諸葛亮征孟獲時(shí),用牛羊肉做餡蒸成巨大的包子,取代了當(dāng)?shù)赜萌祟^祭祀的惡習(xí),后人用諧音的“饅頭”取代了血腥舊稱(chēng)“蠻頭”,成為歷史上最早的饅頭。到了南宋,包子和饅頭逐漸分化,包子成為有餡面食專(zhuān)稱(chēng),臨安的酒店分為茶飯酒店、包子酒店、花園酒店三種,包子酒店專(zhuān)賣(mài)鵝鴨肉餡包子。

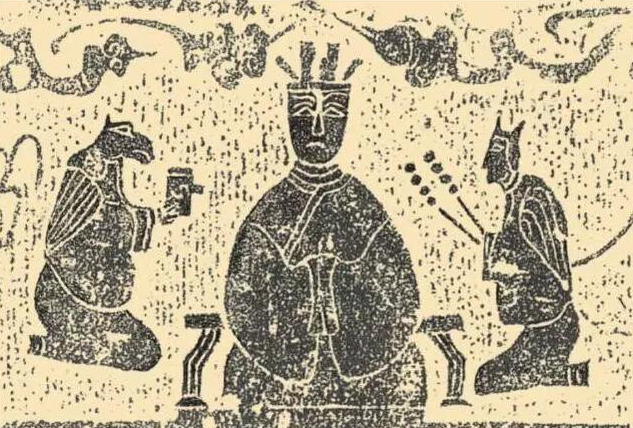

商代婦好三聯(lián)甗(一種蒸鍋)

最常煮來(lái)吃的面食是湯餅。唐代之前湯餅多用手撕煮食,一手托和好的面,一手向沸騰的鍋里撕面片,類(lèi)似今日的手撕面片,晉人束皙為之專(zhuān)作《餅賦》,稱(chēng)之為“火成湯涌,猛氣蒸作。攘衣振掌,握榒捊搏。面彌離于指端,手縈回而交錯(cuò)。紛紛級(jí)級(jí),星分雹落”。唐代多用案板切面,因不再用手托面,故稱(chēng)“不托”。

唐代的不托沿襲舊習(xí),仍切為片狀;北宋后期流行將面切成細(xì)條的“索面”,元代進(jìn)一步將面條加工為掛面,直至今日依然流行。餃子可謂是煮食面食中的戰(zhàn)斗機(jī),早在春秋時(shí)便已出現(xiàn),時(shí)稱(chēng)“餛飩”;隋代流行于天下,顏推之稱(chēng)“今之餛飩,形如偃月,天下通食也”,餃子成為大江南北盡人皆食的面食。

二、菜肴

菜肴的燒制千變?nèi)f化,其方法無(wú)外乎烤、烹(煮)、炒三大類(lèi)。烤和烹操作相對(duì)簡(jiǎn)單,從原始社會(huì)便是人類(lèi)烹制食材的主要手段。炒需加油熱炒,出現(xiàn)相對(duì)較晚。

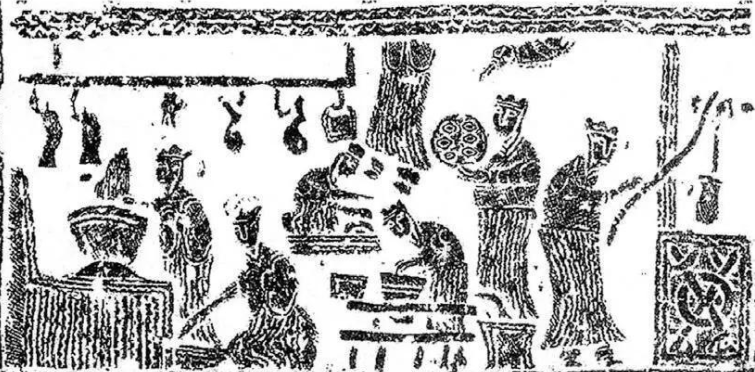

古人烤食的多半是肉,稱(chēng)之為“炙”,做法與現(xiàn)在類(lèi)似,用金屬簽穿肉在火上炙烤,漢代畫(huà)像石上便有侍者持烤好肉串請(qǐng)西王母東王公食用的形象。

漢畫(huà)像石上的西王母和東王公,均為山東嘉祥宋山出土(古代管烤肉叫炙)

肉的另一種早期做法便是烹。大規(guī)模烹肉時(shí),需要?jiǎng)佑枚@樣的大家伙;尋常煮肉多用鑊(小鍋),稱(chēng)作“臑”。臑肉不同于現(xiàn)代燉肉,在煮的過(guò)程中“不致五味”,并不放任何調(diào)料,;煮出白煮肉后,要“釋而煎之以醢”,蘸加熱的“醢”(醬汁)濡染入味方再食用。

東漢大儒鄭玄注解“臑”字時(shí),寫(xiě)道:“凡臑,謂亨之又以汁和之也。”指的正是這一過(guò)程。臑肉時(shí)盛放醬汁的容器叫“染”,染器上方是一個(gè)盛放醬汁染杯,下方是用來(lái)加熱醬汁的染爐,精致一些的在染爐下面再加借碳火的承盤(pán);大型宴會(huì)時(shí),染器是大家公用的,這時(shí)在承盤(pán)上還會(huì)裝上輪子,方便大家拖曳使用。臑肉所用的醬汁是“以豆合面而為之”,具有特殊的鮮味,所謂“醬成于鹽而咸于鹽”。古人很喜愛(ài)豆醬的味道,吃飯時(shí)常常是“左酒右醬”,一頓飯沒(méi)有醬簡(jiǎn)直是難以下咽,“食之有醬,如軍之須將,取其率領(lǐng)進(jìn)導(dǎo)之也。”

國(guó)家博物館所藏“清河食官”銅染器

若是將烹臑之肉切碎長(zhǎng)時(shí)間煮,便成了羹。上古時(shí)期羹的做法仍困于臑的藩籬,不加調(diào)料,稱(chēng)為“大羹”。周人祭祀時(shí)便用大羹祭祖,以示不忘初心。無(wú)味食物實(shí)在難以下咽,商周時(shí)羹里便加料調(diào)味,稱(chēng)為“和羹”。

羹的種類(lèi)很多,貴族常食肉羹,又稱(chēng)肉糜;普通百姓終年難見(jiàn)一肉,只能以蔬菜豆類(lèi)煮羹裹腹,“麥飯豆羹,皆野人農(nóng)夫之食耳”。災(zāi)年來(lái)臨,農(nóng)夫連麥豆都無(wú)可尋覓,只能以觀音土充饑時(shí),高高在上的肉食者居然嗤笑農(nóng)夫“何不食肉糜”,肉羹者與菜羹者之間,階級(jí)區(qū)分判若云泥。農(nóng)夫常以蔬菜佐食,為儲(chǔ)存蔬菜過(guò)冬,逐漸衍生出了泡菜的制作方法。

制作泡菜的神器是“苴罌”,外形與今日泡菜壇子相似,壇頸略高一階,扣上蓋子后可以蓄水壇頸隔絕空氣,使蔬菜更好發(fā)酵,將蔬菜“生釀之,遂使阻于寒溫之間,不得爛也”如此制作的泡菜酸脆爽口,杜甫便曾盛贊“長(zhǎng)安冬苴酸且綠”。

簋,讀作guǐ,指古代青銅或陶制盛食物的容器,在祭祀和宴饗時(shí),它和鼎配合使用

南北朝以前,國(guó)人燒菜均用動(dòng)物油脂,溫度一低便會(huì)凝脂,所以炒菜并不流行,烤和烹一直占據(jù)主流。到了南北朝時(shí),國(guó)人開(kāi)始榨用植物油,傳統(tǒng)中國(guó)菜快鍋熱炒方才有了一席之地。炒菜流行使著(筷子)大大推廣。早期的著較為粗大,用來(lái)從釜中撈取食物,并不直接入口。炒菜流行前,禮儀上“飯不用著但用手”,吃菜時(shí)“羹之有菜者但用夾,其無(wú)菜者不用夾”,夾指的正是筷子。直到漢代,正式宴會(huì)上用手抓飯吃依然不算失禮,如漢景帝宴請(qǐng)周亞夫便不為其置箸,想要?dú)⑺匿J氣。隋唐以后,由于炒菜的流行,用手抓油膩滾燙的菜肴并不方便,國(guó)人開(kāi)始普遍使用筷子。而在國(guó)外,直到十七世紀(jì)中期奧地利宮廷中仍然用手進(jìn)餐。

小小烹調(diào)之道的演進(jìn),正是先民生活的真實(shí)寫(xiě)照。煎炒烹炸,求的不過(guò)是三餐可口;主食琳瑯,為的不過(guò)是腹中保暖。治大國(guó)者若烹小鮮,國(guó)家昌盛小民方可安康。愿我中華大國(guó)復(fù)興崛起,人民生活富足連年。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|