在中國古代建筑史上,門自古以來便是一種備受重視的建筑類型。作為出入的要道,吐納的氣喉,貧賤的象征,文化的載體,門早已突破了僅僅作為開闔建筑的狹義范疇。它的形式和內(nèi)容滲透了中國傳統(tǒng)文化的濃重色彩,也體現(xiàn)了古代人民強(qiáng)烈的民族情趣。

門古已有之,最初可能只是一個(gè)供人出入的缺口。漢代時(shí),門洞兩側(cè)建筑高聳,以示等級威嚴(yán),成為闕。漢闕只存在于兩漢魏晉時(shí)期,且多用于高等級建筑。對于普通民居來說,最常見的還是木制的門,且“雙扇為門,單扇為戶”。

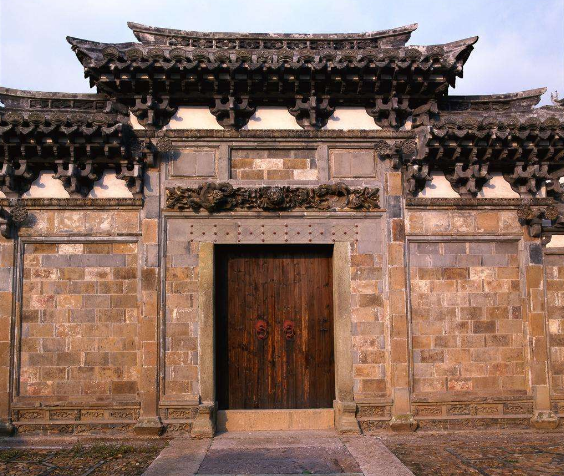

從現(xiàn)今保存的古建筑來看,大門是建筑材料中用材最為考究的,大門的材料用料是宅主人力所能及的最上好的材料:磚用特制的水磨青磚;木料要求既結(jié)實(shí)耐用,又適合雕刻;石料最好是青石,如果實(shí)在要用砂石也是用質(zhì)地好一些的。大門上的裝飾是全院中最精美的,也是最為繁多的。

“大門”是建筑物的主要出入口,安裝在院墻門洞或大型建筑的門樓之下。大門取材堅(jiān)固,用料厚重,一般都是板門而不做隔扇門,也就是說門板為實(shí)板而不通透,具有更好的遮擋作用與防衛(wèi)性能。門板可以用木料,也可以用鐵等材料,或是木料包鐵、包銅,甚至是貼金等。

為了固定大門的門扇,在門扇與門柱之間還要加裝門框,這樣一來門扇的寬度自然要小于大門門柱之間的寬度。門框的增加則又必須要同時(shí)增加許多門類構(gòu)件,所以大門的結(jié)構(gòu)看起來貌似非常簡單,實(shí)際上也有很多細(xì)部的裝飾與講究。

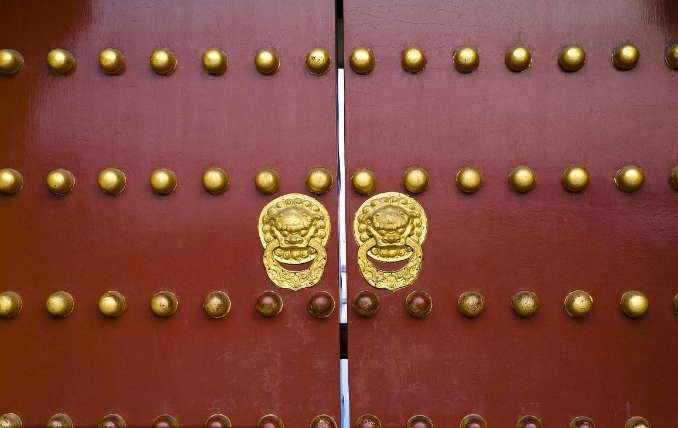

大門門扇從大的方面來看,有實(shí)榻門和棋板門兩種不同做法,從具體構(gòu)件上來看,大門門外多安有門鈸,門內(nèi)有插栓。講究的大門門板多施油漆,尤其是朱紅漆最顯示等級。此外,在官宦住宅和皇家宮殿建筑的門板上,還多裝飾有門釘,門釘一般為五路到十一路,門釘?shù)亩嗌倌車?yán)格地區(qū)分出建筑的等級。

門是進(jìn)出自由的出入口,它的功能就要能開能關(guān),如果有外人來訪就要敲門,主人外出要鎖門,故板門上要裝門環(huán)和鎖鏈,這種門環(huán)稱“輔首”或“門鈸”。由于長年的風(fēng)吹日曬和雨打,門是很容易被損壞的,于是板門多刷油漆來進(jìn)行保護(hù)。這些門釘、看葉、輔首、油漆既具有保護(hù)板門的實(shí)際功能,又在匠人的加工下成了別具一格的裝飾。

《陽宅十書》中說“大門吉,則全家皆吉矣,房門吉,則滿屋皆吉矣”。居者最關(guān)心出入平安。在民間就有“門望”、“門風(fēng)”、“門臉”一說,這就表明“門”在老百姓心里占的位置是很重要的。

一扇簡單的門,我們可以窺見主人的社會(huì)地位,也可以體會(huì)倫理道德的深刻內(nèi)涵。“七分門樓三分廳堂”,門作為一個(gè)家族的臉面象征和資望體現(xiàn),會(huì)給人帶來一種強(qiáng)烈的震撼力和感染力,歷代人們對它的重視程度可以想見。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|