中國古代人在科學技術都相對落后的封建社會,成就了中國許多建筑奇跡,也使中國走上木建筑為主流的設計道路;而西方則大量運用磚石材料,走的是發展承重墻式磚石建筑為主流的道路。

那么,為什么中國建筑采用木結構,而不是磚石結構,這也是與中國人早期的傳統文化思想有關。道家把建筑看成五行要素中的“木”;木出于土地,入于陽光,承天之雨露,向陽而生。承地之養育,入陰而生,為陰陽和合產物,生生不息,乃自然生命力旺盛之象征。在易經八卦中;震為雷,方位為東,五行為木。木屬陽,是人生少年,是出生、生長和統一的象征。

古代哲學認為人為萬物之靈,天地造化之首,而建筑為人所居,乃天地之氣。中國古建筑多為土木結構,黃土、樹木為人類賴以生存的物質,是其有機物,及有生命的物體,含有生命的再生。有無放射物,建筑與人氣交流而旺盛。象征著生命的生生不息。

木材做主要建筑材料,是合理的選擇,是理性主義哲學的必然結果。也是建筑文化現象中物的體現。符合易經“載成天地之道,輔相天地之宜”的中華民族的傳統文化觀念或易學的風水理念。

磚石結構未能成為中國建筑的主流結構,一因磚石材料成本高,耗資多,磚得經過燒制,得消耗大量的木材或煤炭資源。石得開鑿山體,耗工費時,成本高。所以,僅用于皇家的重要建筑或皇家貴族的陵墓,以及軍事防御性建筑。其次是富商和富豪地主階層。用于宅第私家園林。待其材料廉價之后得以普及,才能用于百姓最低階層。

陰陽五行認為,磚石屬性為土,土有陰陽之分。土能生金,及各類金屬都藏在其內。金屬有放射性元素,對人體產生危害。尤其是天然石材,屬生土。磚是來源于土,是經過燒制,已成熟土。生土為陰,熟土為陽。石材多用于陵墓建筑,磚材料多用于地面建筑。石材建筑為無機物,及無生命力特征。

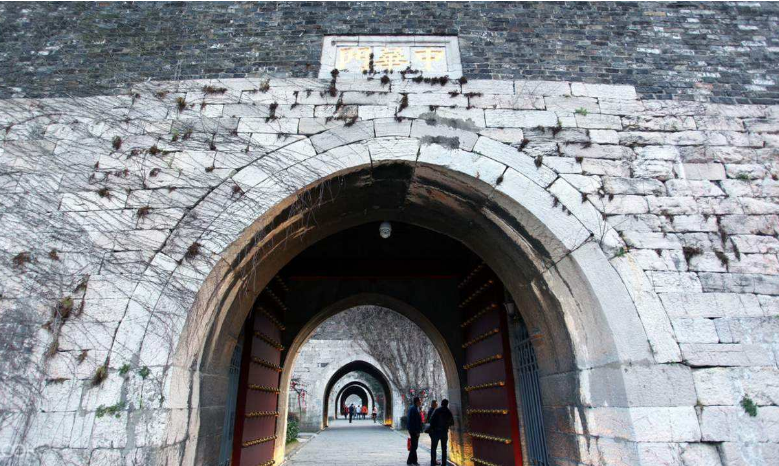

磚材料建筑為有機物,有生命力特征。古人把有機物的生死看成是生命的轉化。是一種新的生命的萌發。我們從古建筑中可以看到,凡是石材建筑僅用于陵墓和紀念性建筑。沒有用于活人所住的建筑。到了明清時期,磚材料逐漸普及,純磚材料建筑則用于寺廟的無梁殿或民居窯洞的居住性建筑。

磚石拱結構建筑的抗震性差,使用空間有限。傳統的文化觀念對其的認識有局限性等,所以,官家建筑一直未采用,也就沒有得到普及或發展。

古建筑的保護,要考慮其建筑環境和生態環境。在其當下,社會經濟快速發展和文化轉型的情況下,如何保護和利用古建筑與建筑文化。依據地域、歷史文化、古建筑的類型、建筑環境、生態環境等現有的客觀條件,先做好建筑的修繕保護。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|