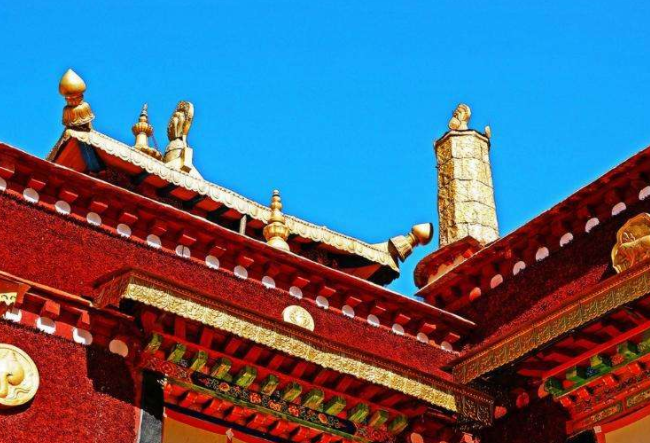

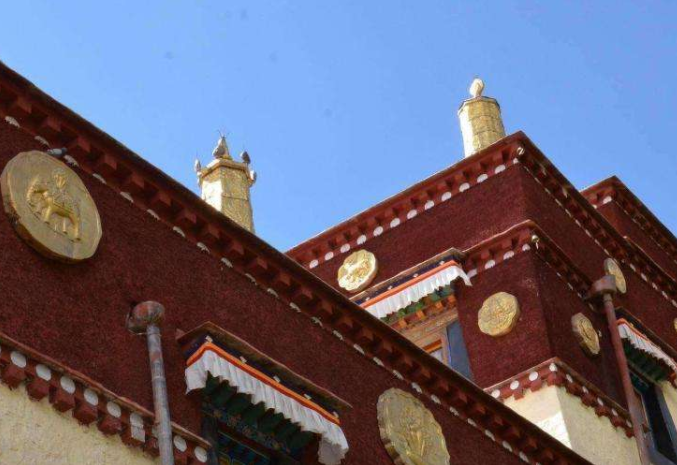

在藏區,寺院傳統建筑中的重要殿堂,如大的“扎倉”(寺院團體單位名稱,最大的單位為“措欽”,其下是“扎倉”,再下為“康村”,最小的單位是“米村”)以及頌經大堂女兒墻都是與白墻成鮮明對比的赭紅色墻體。由于它的材料是由藏語稱之為“邊瑪”的灌木樹枝捆扎、染色制成,所以叫邊瑪墻。

邊瑪墻從建筑角度來講,是藏族人民智慧的結晶,是藏族建筑師利用當地材料,因地制宜,大膽創新,從而在建筑質量、美觀雙方面均獲得了最佳效果。邊瑪墻是邊瑪枝干去皮、曬干,切成30公分長短,捆扎成手臂粗細壘砌而成的。砌筑邊瑪墻的時候,先把捆扎好的邊瑪樹枝鋪一層,再上加一層黏土夯實,這樣重復砌筑,到了頂部還要進行防水技術處理,墻體基本筑成后,在墻面上涂一層赭紅色的顏料,邊瑪墻就這樣形成了。

這種墻體從建筑技術角度講,它可以減輕墻體頂部的重量,對高層藏式建筑的無疑有著很好的減重作用;從建筑外觀裝飾來講,邊瑪墻對建筑起到色彩對應反差的裝飾作用,從而獲得視覺美感的效果。藏式建筑墻體色彩上白色是主流色,白色墻體上有了赭紅色的女兒墻和窗戶邊沿的黑色條,墻體顏色從單調變成了多彩,從輕淡變成了凝重,增加了整個建筑的莊重感。布達拉宮、大昭寺、以及三大寺給我們的感覺正是這樣。

在西藏歷史上,赭紅色的邊瑪墻是一些特定建筑的“特殊待遇”,不是任何建筑都可以享有的。在政教合一制度的舊西藏,寺院建筑享有邊瑪墻、金頂、寶幢、寶瓶的待遇,因為宗教至高無上,人們把最美好、最上乘、最崇高的禮遇獻給佛的處所,這是順理成章的。

除了宗教以外,由于特權意識,世俗世界也有等級之分,統治階級與平民百姓不可能平等,這在建筑的規模、層高、裝飾,乃至大門前的上馬石等細微的標志上。除了層高規模以外,貴族建筑也可享有修砌邊瑪墻的待遇。

在老式貴族宅院式建筑中,我們可以發現一些建筑有邊瑪墻,最典型的是位于八廓北街的沖賽康建筑、朗孜夏建筑、八廓南街的桑珠頗章建筑,這些建筑是具有百年以上歷史的老式貴族宅院式建筑,它們的主人在西藏貴族階層中曾經是世家貴族。除了它們外,在藏式傳統建筑中再也看不到邊瑪墻了。

邊瑪墻主要的材料由邊瑪草,它本身也有毒性,所以能夠抵御蟲咬等生物破壞,很多西藏建筑的邊瑪墻保存了上百年依然堅硬如初,毫無腐爛,當然這和西藏地區日照時間長,紫外線殺菌也不無關系。

這種墻體從建筑技術角度講,它可以減輕墻體頂部的重量,對高層藏式建筑的無疑有著很好的減重作用;從建筑外觀裝飾來講,邊瑪墻對建筑起到色彩對應反差的裝飾作用,從而獲得視覺美感的效果。藏式建筑墻體色彩上白色是主流色,白色墻體上有了赭紅色的女兒墻和窗戶邊沿的黑色條,墻體顏色從單調變成了多彩,從輕淡變成了凝重,增加了整個建筑的莊重感。布達拉宮、大昭寺、以及三大寺給我們的感覺正是這樣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|