根據《周禮考工記》,“天子都城‘方九里,旁三門。國中九經九緯,經涂九軌。左祖右社,面朝后市……’的記載,蓋三代以降,我國都市設計已經采取方形城郭,正角交叉街道之方式”。歷代都城規模宏大、且有變革者為:隋大興城(即唐長安城)、東京汴梁城、元大都、明清紫禁城。

1、隋大興城(即唐長安城)

“自兩漢、南北朝以來,京城宮闕之間,民居雜處;隋文帝以為不便于民,于是皇城之內唯列府寺,不使雜人居止,區域分明”,梁思成認為此“為都市計劃上一重要改革。后世所稱頌之唐長安城。

實隋文帝所創建也”。新都名曰“大興城”,“城東西十八里余,南北十五里余。城內北部為皇城;皇城內北部又為宮城;即文帝之大興宮也”。

唐長安城是按照中國傳統規劃思想和建筑風格建設起來的城市,城市由外郭城、皇城和宮城、禁苑、坊市組成,面積約87平方公里(包括唐代新建大明宮、西內苑、東內苑),是同期世界上面積最大的都城。城內百業興旺、宮殿參差毗鄰,最多時人口近100萬,顯示出古代中國民居建筑規劃設計的高超水平。

2、東京汴梁城

宋都汴梁指北宋東京汴梁。汴梁、汴京、東京,簡稱汴,八朝古都,迄今已有2700余年的歷史。

北宋時期,開封(史稱東京)為宋朝國都長達168年,歷經九代帝王。東京城周闊30余公里,由外城、內城、皇城三座城池組成,人口達到150余萬,是一座氣勢雄偉,規模宏大,富麗輝煌的都城。為中國政治、經濟、文化中心和繁華的世界大都會,而顯赫于世。

北宋畫家張擇端繪制的巨幅畫卷《清明上河圖》,生動形象地描繪了東京開封城的繁華景象。北宋也是繼唐代以后科技、文化、藝術發展的又一鼎盛時期,創造了一代燦爛輝煌對后世影響深遠的宋文化。清正廉明的包公,滿門忠烈的楊家將,圖強變法的王安石,民族英雄岳飛等歷史名人,都曾在開封留下光輝的足跡,他們的豐功偉績,作為民族文化,至今仍在海內外廣為傳頌。

3、元大都

“元室以蒙古民族入主中土,并迭西征,以展拓疆土,造成地跨亞歐之大帝國,華夏有史以來,幅員之廣,無有能逾此者”。元大都“右擁太行,左挹滄海,枕居庸,奠朔方,城方六十里,十一門”。

元大都,簡稱大都,是元朝的首都,蒙古語稱為Dayidu,突厥語稱為“汗八里”(Khanbaliq),意為“大汗之居處”。由元代科學家劉秉忠規劃建設,自元世祖忽必烈至元四年(1267年)至元順帝至正二十八年(1368年)為元代京師。其城址位于今北京市市區,北至元大都土城遺址,南至長安街,東西至二環路。元大都城街道的布局,奠定了今日北京城市的基本格局。

4、明清紫禁城

明代的北京城是在元大都原有基礎上,“截其北而展其南而成也”。“滿清入關……京城皇城宮城,并依原址,未曾稍易,僅諸門名稱,略予變動耳”。后重修或重建,“一切巨規宏模,無一不沿自明朝。然其修筑之宏,抑又不逮”。

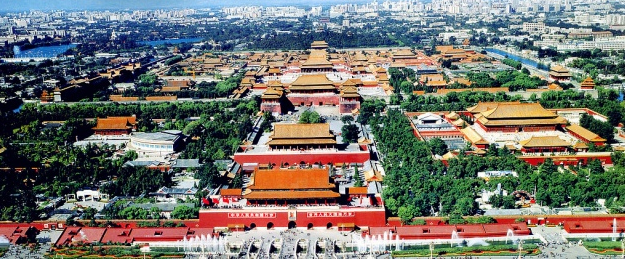

紫禁城,建于公元1406—1420年,是中國明(1368—1644)、清(1644—1911)兩朝的皇宮。它作為中國(即“中央之國”)至高無上的皇帝(又稱“天子”)居住的地方,對應著中國古代星象學中天帝所居的紫微垣(其核心為北極星),被視為世界的中心。

紫禁城平面呈矩形,圍以10米高的城墻和52米寬的護城河,占地面積78萬平方米,建筑面積l6萬平方米。在中軸線及其兩側,大致對稱分布著90余組建筑群落,共有約980座單體建筑,現存8728間房屋。它不僅是中國也是世界上現存規模最大、保存最完整的古代皇宮建筑群。

其森嚴的城墻、雄偉的宮殿、秀麗的苑囿、肅穆的佛堂、精美的戲臺、靈動的河流,構成了中國歷史上形制最完備、結構最精致的皇宮,不愧是我國封建社會皇宮建筑、皇權思想、皇朝禮制發展到巔峰時代的杰作,代表著中國古代建筑技術和建筑藝術的最高水平。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|