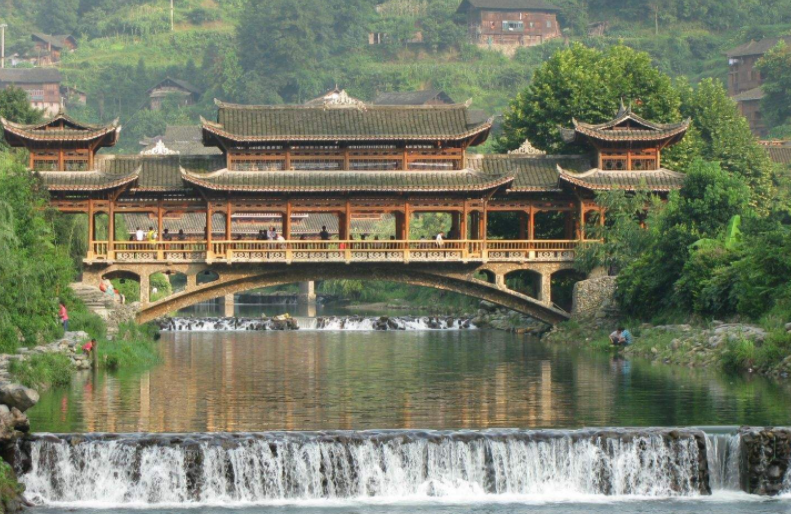

風(fēng)雨橋又稱花橋、福橋,流行于湖南、湖北、浙江、福建、貴州、廣西等地。由橋、塔、亭組成,全用木料筑成,橋面鋪板,兩旁設(shè)欄桿、長(zhǎng)凳,橋頂蓋瓦,形成長(zhǎng)廊式走道。塔、亭建在石橋墩上,有多層,檐角飛翹,頂有寶葫蘆等裝飾,被稱為世界十大最不可思議橋梁之一。因?yàn)樾腥诉^(guò)往能躲避風(fēng)雨,故名風(fēng)雨橋。

風(fēng)雨橋通常由橋、塔、亭組成,材料主要為木料,靠鑿榫銜接。橋面鋪板,兩旁設(shè)置欄、長(zhǎng)凳,形成長(zhǎng)廊式走道。石橋墩上建塔、亭,有多層,每層檐角翹起,繪鳳雕龍。頂有寶葫蘆、千年鶴等吉祥物。

橋梁由巨大的石墩、木結(jié)構(gòu)的橋身、長(zhǎng)廓和亭閣組合而成。除石墩外,全部為木結(jié)構(gòu),也是不用一釘一鐵,全用卯榫嵌合。橋身以巨木為梁。

從石墩起,用巨木結(jié)構(gòu)倒梯形的橋梁,抬拱橋身,使受力點(diǎn)均衡,橋面游廊宛如長(zhǎng)龍。游廊上建有三層或五層的四角形成八角形的橋亭三至五座。橋檐瓦梁的末端,塑有檐玲,呈丹鳳朝陽(yáng),鯉魚跳灘、坐獅含寶形狀。

正梁頂上塑有雙龍搶寶,還配以彩畫,點(diǎn)綴其上。橋的長(zhǎng)廓避間為過(guò)道,兩旁鋪設(shè)長(zhǎng)凳,供來(lái)往行人休息。長(zhǎng)廓兩壁上端,用木板雕刻各種歷史人物,或繪制神話故事彩畫。

整座建筑不用一釘一鉚,全系木料鑿榫銜接,橫穿豎插。棚頂都蓋有堅(jiān)硬嚴(yán)實(shí)的瓦片,凡外露的木質(zhì)表面都涂有防腐桐油,所以這一座座龐大的建筑物,橫跨溪河,傲立蒼穹,久經(jīng)風(fēng)雨,仍然堅(jiān)不可摧。

風(fēng)雨橋,都是以杉木為主要建筑材料,建橋時(shí),不用一顆鐵釘,只在柱子上鑿?fù)o(wú)數(shù)大小不一的孔眼,以榫銜接,斜穿直套。其堅(jiān)固程度不亞于鐵、石橋,可延二三百年而不損。

人們根據(jù)自己的愛(ài)好和河床的寬度大小,設(shè)計(jì)出各式各樣的風(fēng)雨橋,不過(guò)在眾多的風(fēng)雨橋中,以亭樓式的風(fēng)雨橋居多,這種風(fēng)雨橋于長(zhǎng)廊頂部豎起多個(gè)寶塔式樓閣,樓閣飛檐重疊,少的有三層,多的達(dá)五層。橋身莊重巍峨,如巨龍臥江,氣吞山河,十分壯觀。橋面兩側(cè)有精致的欄桿和舒適的座位,可供人們憩息。橋壁上或雕或畫有雄獅、蝙蝠、鳳凰、麒麟等吉祥之物圖案,形象詼諧灑脫,古香古色,栩栩如生。據(jù)傳,風(fēng)雨橋建在溪河上不僅僅是給人們交通提供便利,而且還有鎮(zhèn)邪和留財(cái)之意。

在貴州、廣西有許多久負(fù)盛名的鼓樓和風(fēng)雨橋。這些興時(shí)于漢末至唐代的古建筑,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),造型獨(dú)特,極富民族氣質(zhì)。整座建筑不用一釘一鉚和其它鐵件,皆以質(zhì)地耐力的杉木鑿榫銜接,拔地而起。風(fēng)雨橋又稱花橋,是侗族建筑中最具特色的民間建筑之一。苗寨喜歡依山而立,侗寨則大多修在河溪兩旁,跨水而居。因此,侗寨就出現(xiàn)了石拱橋、石板橋、竹篾橋等。而最富民族特色的便是風(fēng)雨橋。

此橋又稱“花橋”,以其能避風(fēng)雨并飾彩繪而得名。是一種集橋、廊、亭三者為一體的橋梁建筑。這種橋由下、中、上三部分組成。下部是橋墩,用大青石圍砌,以料石填心,呈六面形柱體,上下游均為銳角,以減少洪水的沖擊。中部為橋面,采用密布式懸臂托架簡(jiǎn)支梁體系,全為木質(zhì)結(jié)構(gòu)。橋梁跨度一般不超過(guò)10米,以適應(yīng)有限的木材長(zhǎng)度。上部為橋面廊亭,采用榫卯結(jié)合的梁柱體系聯(lián)成整體。廊亭木柱間設(shè)有座凳欄桿,欄外挑出一層風(fēng)雨檐,既增強(qiáng)橋的整體美感,又保護(hù)橋面和托架。橋架就放在橋墩上面,而橋墩與橋臺(tái)之間沒(méi)有任何鉚固措施,只憑橋臺(tái)和橋墩起著架空的承臺(tái)作用。

侗鄉(xiāng)風(fēng)雨橋是侗族人民標(biāo)志風(fēng)物,也是傳統(tǒng)交通建筑。此橋又稱“花橋”,以其能避風(fēng)雨并飾彩繪而得名。是一種集橋、廊、亭三者為一體的橋梁建筑,是侗族橋梁建筑藝術(shù)的結(jié)晶。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|