藻井最早可追溯到北魏時期(公元前386-534)的云岡石窟、龍門石窟頂部的石雕蓮花。在古人穴居時,頂上開洞以納光、通光、上下出入,《禮記.禮運》記載:“昔者先王未有宮室,冬則居營窟,夏則居巢。”其外形像個凹進的井,“井”加上藻文飾樣,所以稱為藻井。

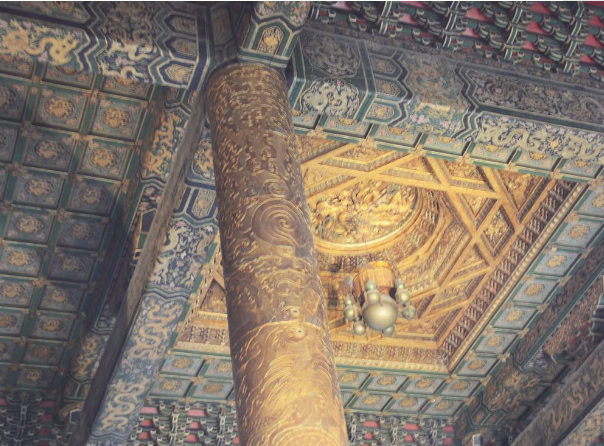

藻井,是常見于漢族宮殿,壇廟建筑中的室內頂棚的獨特裝飾部分。一般做成向上隆起的井狀,有方形、多邊形或圓形凹面,周圍飾以各種花藻井紋、雕刻和彩繪。多用在宮殿、寺廟中的寶座的、佛壇上方最重要部位。

藻井是中國封建等級制度的標志,只有在最尊貴的建筑中才能使用藻井,象征著封建社會等級尊卑。主要分布在皇家宮殿(故宮)、敕建敕封寺廟、陵寢碑亭。一般位于室內佛像、君主座位的上方,呈傘蓋形,由細密的斗拱承托,象征天宇的崇高,藻井上一般都有彩畫、浮雕。

中國古代建筑以木結構建筑為主,防火成為頭等大事。據《風俗通》記載:“今殿作天井。井者,東井之像也。菱,水中之物。皆所以厭火也。”東井即井宿,二十八宿中的一宿,古人認為是主水的,在殿堂、樓閣最高處作井,同時裝飾以荷、菱、蓮等藻類水生植物,都是希望能借以壓伏火魔的作祟。魏晉南北朝時期隨著佛教的傳入,藻井上出現了一些具有西域特色或者佛教風格的新紋飾,穹頂上的符號表現出述說著不同時代的宗教文化。

中國古代建筑中的藻井結構,隨著建筑技術和社會的發展,經歷了一個從簡單樸素到復雜華麗的演變過程。

漢代的“斗四”式藻井是在方形中再套疊兩層方形,方格中心繪花紋。這種基本結構,成為漢代以后各種藻井結構變化的基礎。發展到宋代《營造法式》將藻井進行了明確的規范,出現了“斗八藻井”和“小斗八”藻井。斗八藻井多用于室內天花的中央部位或者重點部位,做法是分為上中下三段:下段方形、中段八角形、上段圓頂八瓣稱為八斗。小斗八藻井多用于室內不重要的地方分為兩段,下段為八角井,上段為斗八。

明清時期的藻井樣式,在宋代的斗八藻井基礎上變得更加復雜細致,最明顯的變化是藻井頂心的明鏡范圍擴大,有的竟占去八角的一半之多。圓井內多施以龍紋雕刻,故到了清代稱藻井為“龍井”。

幾乎所有的藻井都采用中軸對稱的結構,垂直方向上的骨架都是最基本的幾何圖形:方、圓、八角等。這種規則的骨架結構,使得無論在其上施以多么繁復的雕刻、繪飾、或是貼金,藻井的整體均能保持繁而不亂,始終有一種節奏感和韻律感。

藻井,以其多姿的形態,豐富的文化內涵,給后人營造出一幅幅秀美的畫面,無論它們早已湮滅了歷史的容顏,還是存留至今的遺珍,都宛若歷史文化長河里的點點明珠,發出耀眼奪目的光芒,向世人表述它們自身曾經輝煌且不能被歷史塵沙遮蓋的光彩。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|