彝族,是中國第六大少數民族,主要分布在滇、川、黔、桂四省(區)的高原與沿海丘陵之間,主要聚集在楚雄、紅河、涼山、畢節、六盤水和安順等地,涼山彝族自治州是全國最大的彝族聚居區。

彝族傳統民居建筑反映了彝族地域以及歷史文化,這些傳統民居建筑,不僅能夠表達彝族先民的生態觀念以及其生存智慧,還能夠表現其民族傳統精神,表達彝族對于人居問題的想法與領悟。彝族傳統民居建筑風格各異,建筑類型多樣,但不管是何種形式的建筑,其都蘊含著本民族的倫理觀念與思想意識,是民族精神的集中體現。

從彝族傳統建筑文化看,其在長期的發展中形成一種天人相親生態倫理觀念,主要有敬畏自然、信仰自然萬物、萬物平等、人與自然和諧相處等倫理觀念。在房屋選址上,其有近水、向陽、有林的三大原則,這使得彝族的村寨表現出一種散居在河谷向陽地的特點。

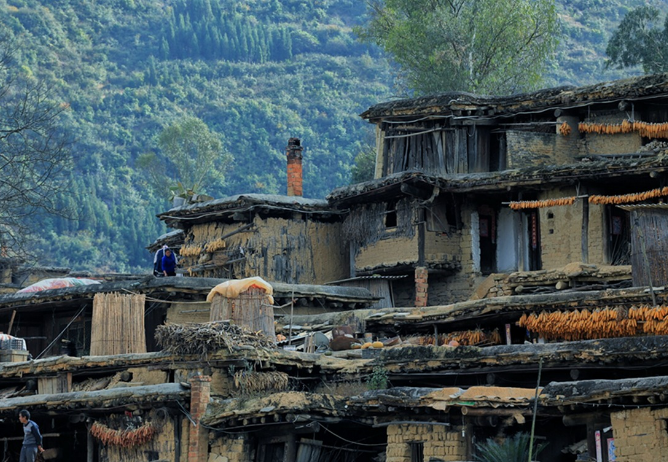

村落中民居建筑主要順著山勢建造,呈現坐南朝北或者坐西朝東的走向,從遠處看,村前有水,村后有山,村中有樹,形成一種人與自然和諧相處的景象。在民居布局以及選址上,大多遵循地理環境的變化,充分利用地形的高低差異來調整建筑,呈現出依山而建的特點,布局較為靈活,達到一種天人一體的居住狀態。同時,與水域形成緊密的聯系,講求尊重自然,并和諧地融入自然。

土掌房是彝族建筑民居中常見的類型,是彝族的先民在過去的生活實踐中創造出來的一種具有“本土”特點的建筑,其所利用的建筑材料都來自于自然,對于交通不夠便利的彝族人家而言,減少了交通的運輸成本,且建筑具有較高的穩定性與抗震性,在使用之后,這些建筑材料也可以回歸自然或重復使用。這種建筑材料取之于自然,最后回歸于自然的特性,富含了彝族文化中人與自然和諧相處的倫理觀念。

“同”在彝族的語言中是群體的意思,其指的是在生活中要同心同德,是彝族人家源遠流長的一種文化觀念。土掌房則是其“同”這種觀念的集中體現,土掌房具有所有的建筑圍合在同一個墻體中的建筑特點,這種圍合的觀念正與“同”字相符。

同時,土掌房的建筑群間距離較小,各戶人家都集中在一個區,連成一片,呈現出一種蜂巢形狀的村寨,這使得彝族人家大多都集聚而居,很少有單獨一戶的建筑。整個群落交織在一起,并無各自的裝飾,呈現出一種村寨間和諧統一的形式。而其屋頂與露臺在全村之間串通起來,使得整個村落可以相互通過露臺聯絡。

在遇到婚假、過節等重大事項時,房頂成為其活動的重要場所,村民們可以將青松毛鋪設在房頂上,形成松毛席,在這里唱歌、喝酒、聊天。不僅土掌房可以用于人際交往,其他的合院式房、垛木房等都可以用于人們的交往。這種開放式的院落顯示出彝族人家內部友好、和諧、親密的生活關系。

建筑民居在長期發展中,形成了一種與氣候和環境有密切聯系的建筑特點,表現在建筑民居上就是一種較為質樸務實的審美觀念。建筑與自然具有統一的特性,成為自然中的一部分,具有山野之間的質樸氣息。

不管是土掌房的建筑材料石頭,還是垛木房的建筑材料木材,這些都源于其所處的環境,未經過人工的雕琢與修飾,保持了原生態的特性。這使得建筑群看起來就像是扎根于山土之上一樣。這些建筑具有一種簡樸務實的特性,從外表上看較為粗獷,風格只求大氣不求精致,在其原有特色上進行建造,也無明顯的裝飾,所表現出的是彝族人家自身的簡樸務實觀念。

彝族傳統民居建筑中蘊含著豐富的倫理觀念,這些倫理觀念在當代社會仍然有重要的意義,可以幫助人們培養較好的意識觀念,也可以為現代建筑的發展起到一定借鑒作用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|