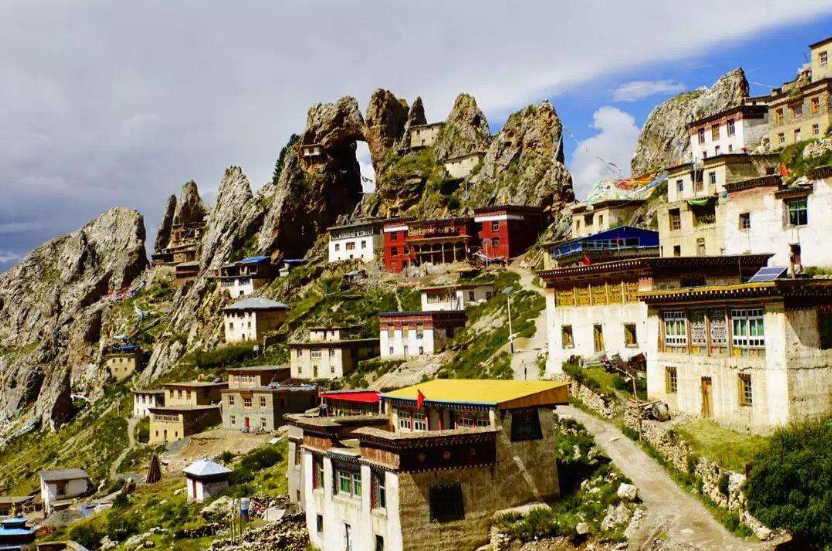

藏式建筑的歷史源遠流長,矗立在高山之巔,河谷之上,所特有的構造、材料和空間劃分,無一不展現著大地理對其的影響。藏式傳統建筑有著十分獨特和優美的建筑形式與風格,給人以古樸、神奇、粗獷之美感。

藏族建筑傳承千年,是中華建筑文化中的精粹。藏族民居極具特色,藏南谷地的碉房、藏北牧區的帳房、雅魯藏布江流域林區的木構建筑各有特色。藏族民居在注意防寒、防風、防震的同時,也采用開辟風門,設置天井、天窗等方法,較好地解決了氣候、地理等自然環境不利因素對生產、生活的影響,達到通風、采暖的效果。

藏族最具代表性的民居是碉房,碉房多為石木結構,房子外墻厚實,風格古樸粗獷;外墻向上收縮,依山而建者,內坡仍為垂直。碉房一般分兩層,以柱計算房間數。底層為牧畜圈和貯藏室,層高較低;二層為居住層,大間作堂屋、臥室、廚房、小間為儲藏室或樓梯間。若有第三層,則多作經堂和曬臺之用。因外觀很像碉堡,故稱為碉房。

碉房是中國西南部的青藏高原以及內蒙部分地區常見的藏族人民居住建筑形式。從《后漢書》的記載來看,在漢元鼎六年(公元111年)以前就有存在。這是一種用亂石壘砌或土筑而成的房屋,高有三至四層。因外觀很像碉堡,故稱為碉房,碉房的名稱至少可以追溯到清代乾隆年間(公元1736年)。

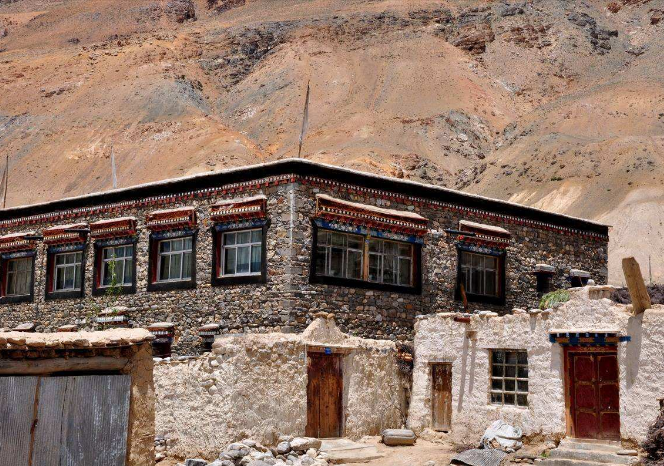

藏族民居的墻體下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都較為簡潔,一般多方形平面,也有曲尺形的平面。因青藏高原山勢起伏,建筑占地過大將會增加施工上的困難,故一般建筑平面上地面積較小,而向空間發展。西藏那曲民居外形是方形略帶曲尺形,中間設一小天井。內部精細雋永,外部風格雄健,高原的日光格外強烈,民居處于一片銀色中,顯得格外晶瑩耀眼。

碉房多為石木結構,外形端莊穩固,風格古樸粗獷;外墻向上收縮,依山而建者,內坡仍為垂直。碉房一般分兩層,以柱計算房間數。底層為牧畜圈和貯藏室,層高較低;二層為居住層,大間作堂屋、臥室、廚房;小間為儲藏室或樓梯間。若有第三層,則多作經堂和曬臺之用。因外觀很像碉堡,故稱為碉房。

藏族民居在處理住宅的外形上是很成功的。因為簡單的方形或曲尺形平面,很難避免立面的單調,而木質的出挑卻以輕巧與靈活和大面積厚寬沉重的石墻形成對比,既給人以沉重的感覺又使外形變化趨向于豐富。這種做法不僅著眼于功能問題而且兼顧了藝術效果,自成格調。

富有濃厚的宗教色彩是西藏民居區別于其他民族民居最明顯的標志。西藏民居室內、外的陳設顯示著神佛的崇高地位,無論是農牧民住宅,還是貴族上層府邸,都有供佛的設施。最簡單的可以僅設置供案,敬奉佛祖。

富有宗教意義的裝飾更是西藏民居最醒目的標識,外墻門窗上挑出的小檐下懸紅、藍、白三色條形布幔,周圍窗套為黑色,屋頂女兒墻的腳線及其轉角部位則是紅、白、藍、黃、綠五色布條形成的“幢”。

在藏族的宗教色彩觀中,五色分別寓示火、云、天、土、水,以此來表達吉祥的愿望。西藏還有以墻體裝飾表達藏傳佛教派別的,如薩迦民居的墻上涂有白色,在白色上再涂以相同寬度的土紅色和深藍灰色,中空為白色。在建筑主體或院墻直角轉彎處及較寬的墻面上,還自上而下地用土紅色和白色裝飾,以標識該地區信仰薩迦派。

西藏社會的進步,使藏民居建筑得到發展。經過長期的演變,民居建筑在適應高原的氣候、地理等自然條件和結合民族生活習慣、文化傳統的同時,形成了各地經濟適用、因地制宜、就地取材的建筑形式。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|