秦始皇被譽千古一帝,中國之所以能維持大一統,秦始皇功不可沒。始皇帝上位第一天起,就著手修建自己陵墓,至秦二世歷時39年建成,秦始皇陵是歷代帝王陵寢中規模最大,設計最完善的陵墓之一。

秦始皇陵內部到底有多豪華?至今我們依然不得而知,司馬遷在《史記》中記載:“九月,葬始皇酈山。始皇初即位,穿治酈山,及并天下,天下徒送詣七十馀萬人,穿三泉,下銅而致槨,宮觀百官奇器珍怪徙臧滿之。令匠作機弩矢,有所穿近者輒射之。以水銀為百川江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理。以人魚膏為燭,度不滅者久之。”

《漢書》中也記載:“秦始皇帝葬于驪山之阿,下銦三泉,上崇山墳,其高五十余丈,周回五里有余,石槨為游館,人膏為燈燭,水銀為江河,黃金為鳧雁,珍寶之藏,機械之變,棺槨之麗,宮館之盛,不可勝原。”

一些人認為司馬遷《史記》中對秦始皇陵的描述太夸張,但筆者認為司馬遷的記載可信度很高,首先司馬遷時代與秦始皇相隔不過百年,漢承秦制,秦朝一手官方資料在司馬遷時代找起來是不費勁的。再者司馬遷本人對歷史就很講究考證,司馬遷評價《山海經》是:“書中多荒誕之處,余不敢言”,可見司馬遷對于不確定的歷史不會信口開河。

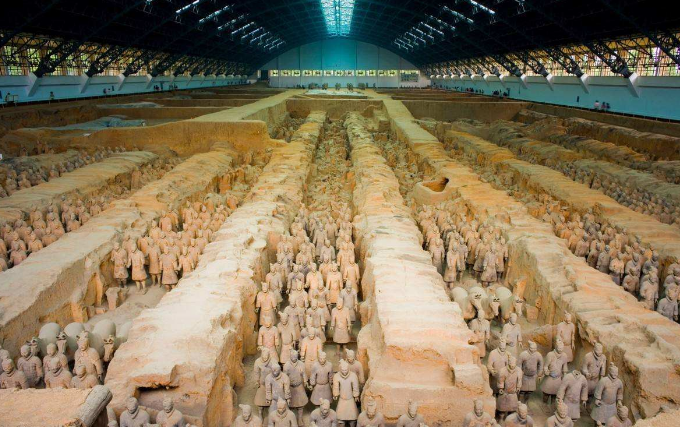

1974年秦始皇陵兵馬俑被挖掘出之前,很多人也不會認為真的有那么大規模的兵馬俑,之后考古學家對秦始皇陵附近土層進行化驗,發現地下水銀含量確實高的異常,這些都印證了司馬遷對秦始皇陵的描述基本可靠。當然了,只要秦始皇陵一天不挖掘,悠悠眾口就一天不能堵上。

秦始皇陵是目前全球考古學家都想挖的最后一座大墓,甚至有考古學家直言“若是能看到秦始皇陵挖掘,此生無憾了”。但我們國家的態度也很堅決,絕不會挖秦始皇陵,因此有人認為是中國不敢挖,怕挖出來里面什么都沒有,不但打臉也會損失旅游收入,但事實上并非這個原因。

1956年的時候,著名考古學家郭沫若建議挖掘明朝萬歷的陵墓,克服重重困難進入后,果然發現了很多陪葬品。但是陵墓常年沒空氣,這下保護沒做到位,很多字畫幾秒鐘就失去了顏色,而且快速腐爛,一碰即碎,各個專家都懊悔不已。你說挖掘幾百年的陵墓都這樣了,去挖掘三千年前的秦陵,這難度得多大?

史記記載,秦陵內部,有夜明珠做的日月星辰,用水銀作成的江河湖海分布圖,還有就是傾全國能工巧匠作成的機關保護陵墓。工匠完工時全被斬殺,所以秦陵機關無人知曉,如果冒然打開,后果不堪想象。

考古需要很多金錢,一般都是建造個大棚來保護陵墓的濕度和溫度,但秦皇陵占地面積56.25平方公里,而且三千年斗轉星移的,到處都是大山,光陵墓外邊都齁不住,更別說地宮里邊了,再加上人力,其它物力,這得多少錢,小編不敢相信。這么勞民傷財的事情,也沒人敢做出頭鳥。

很多古書里記載,秦始皇陵墓里,有著日月星辰,有著用水銀制作山川河流,很難想像地宮中水銀到底有多少,萬一一個處理不好,這不僅僅是地宮的問題了周邊居住的居民都會受到牽連。

傳說秦始皇陵墓最深處可達地心,雖然夸張,但據有關資料描述,秦陵距地面80多米,挖掘好后肯定要對外開放,如果建在地底,萬一坍塌誰來負責?建在地表的話,這工程何其浩大。光搬運費、場地費。場景還原需要數以萬計的金錢吧。

秦始皇陵確實是我們國家的,但現在全球通訊這么發達,地球都成“村”,秦始皇在世界史可是很有影響力的,這世界文化遺產,確實需要某些世界組織同意,需要更高的科技手段來幫助一起挖掘。

或許有一天,科技發展到一定程度,無需挖掘就能探索秦始皇陵內部,那時我們能看到一個真實的始皇帝陵寢是怎樣的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|