傳統木結構營造技藝是古老的傳統手工技藝。中國傳統建筑是以木結構框架為主的建筑體系,以土、木、磚、瓦、石為主要建筑材料。營造的專業分工主要包括:大木作、小木作、瓦作、磚作、石作、土作、油作、彩畫作、搭材作、裱糊作等,其中以大木作為諸“作”之首,在營造中占主導地位。

中國工匠師在幾千年的營造過程中積累了豐富的技術工藝經驗,在材料的合理選用、結構方式的確定、模數尺寸的權衡與計算、構件的加工與制作、節點及細部處理和施工安裝等方面都有獨特與系統的方法或技藝,并有相關的禁忌和操作儀式。這種營造技藝以師徒之間“言傳身教”的方式世代相傳,延承至今。

潮州整個古城的建筑風水采用北貴、南富、東財、西丁的布局風格,它是對應著中國傳統的一種方位的變化。即北面是貴族聚集地,官府、政府在這里;南面是非常繁華的商業街區,屬于富人區;東面交通便利,聚集著商人做生意;西面是作坊集聚之地,而工匠多為男性,屬工匠云集之地。

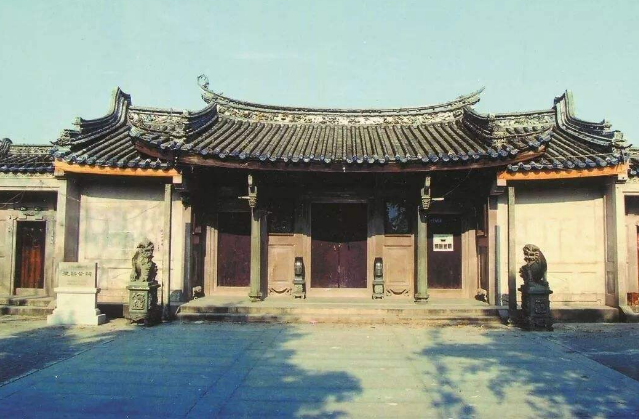

潮州傳統建筑木結構技藝是在繼承中原主流建筑文化的基礎上形成了具有鮮明地方特色的大木作技藝,其廣泛應用于潮州地區的寺廟、祠堂、府第民居等。

潮州傳統建筑木結構技藝的歷史悠久,唐潮州開元寺、潮陽西巖寺、潮陽靈山寺和宋潮州許駙馬府、揭陽學宮、揭陽城隍面、潮陽四序堂等現存的唐宋建筑,為潮州傳統建筑木結構技藝的歷史、發展脈絡與精湛技藝提供了佐證。

潮州傳統建筑木結構技藝一方面忠實地繼承了我國唐宋時期的傳統建筑模式和技藝,使我國瀕臨失傳的古代傳統建筑技藝得以延續存活;另一方面是在繼承的基礎上結合潮州地方特性的創新,使潮州傳統建筑大木作技藝獨樹一幟,具有鮮明的地方性、獨特性,具有較高的歷史、文化和藝術價值。

由于大部分匠師或已經謝世,或因各種緣故未能重操舊業;當年匠師所帶的門徒或未曾出師,或已出師而不再重操舊業,造成目前潮州傳統建筑木結構技藝正宗門派傳承的優秀匠師寥寥無幾,傳承技藝的水平有所下降,因此,潮州傳統建筑木結構技藝亟需保護。

中國傳統木構架建筑相比西方古典的石結構、混凝土結構的建筑來講,整體耐久性較差,保存較難。這就使得木結構建筑的維修、翻建、重建的頻率很高。若相應的傳統營造技藝消失,那么遺存至今的傳統建筑,包括大量的文物建筑也終將消亡。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|