每年的6.7-6.8日是高考日,高考對于每個人來說,都是人生中一個重要的轉折點,也是改變命運的一次挑戰。在如今的社會,高考只是一個成才的一個途徑,但在古代,科舉考試幾乎是唯一的出路。今天,我們一來看看古代科考有多難?

古代的“高考”難度非常大,程序繁多,光是大的考試,其完整程序就有三級:鄉試(省)→會試(中央)→殿試(皇帝),當然各個朝代也略有不同。

鄉試是科舉的第一級大考,全省考生統一集中到省里考試。但并不是所有考生都有資格參加鄉試的,首先你得通過童試成為秀才,然后再通過歲試、科試,接下來才有資格參加鄉試。

通過鄉試就能成為舉人,復讀了20年的范進就是卡在這個坎上過不去,才會在中舉后太興奮瘋了。舉人之后可以參加會試,會試需要去京城考,所以古代才有“進京趕考”一說。

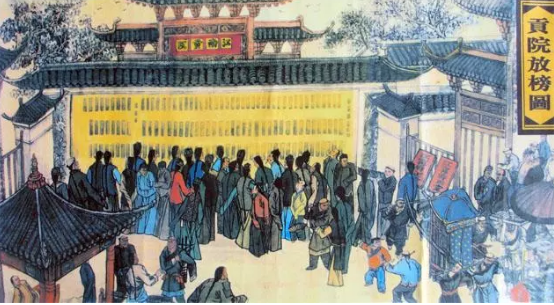

通過會試后就成為了貢士,才有資格參加最高級的考試――殿試。殿試的考場設在皇宮,由皇帝親自主持。通過殿試的考生就是進士,進士分成三甲,一甲進士極第、二甲進士出身、三甲進士同進士出身,一甲進士極第只有三人,第一名為狀元,第二名為榜眼,第三名為探花。二甲進士差不多有百十來個,三甲進士二三百個。

把這些貢士們分個一二三等,有一個成語叫連中三元。這三元指的就是舉人鄉試第一名解元,然后禮部會試的第一名叫會元,殿試第一名叫狀元,連中三元就是參加科舉考試都是第一名。一千多年的科舉考試中,能連中三元的,也就十幾個,一個朝代幾百年只有幾個人,可以連中三元。

古代沒有畢業這一說,考中了秀才就是有了功名,沒有考中就還是童生。多大歲數考中秀才就多大歲數摘掉童生帽,所以那個時候就會出現爺爺和孫子一塊兒提著考籃進考場。

雖然相比現代,古代科考更注重文學類,考試內容也非常多,比如唐朝,科舉考試的科目就包括秀才、明經、進士、俊士、明法、明字、明算等五十多種。

其中明經、進士兩科作為唐代科考的主要科目,只要想走上仕途的古代文人基本都要考。而考這兩樣科目需要掌握什么知識呢?你可能要背誦《論語》、《孟子》、《詩經》、《禮記》、《左傳》……大約40多萬字的文史資料。

由于科考內容繁多,也就出現了“三十老明經,五十少進士”的說法。也就是說,比起明經,進士還要難考得多,五十歲能考上就算年輕有為了。后來名垂青史的唐朝詩人里,進士考試落榜的一抓一大把,如“詩圣”杜甫也沒考上。

在古代,即使參加了終極考試——殿試,也有很多不確定因素。比如唐末詩人羅隱,因為長得丑,“十試不第”;而被譽為“花間鼻祖”的溫庭筠,因為長得丑也屢試不第,直到65歲才謀得一個國子助教的小官;明朝時,開國皇帝朱元璋有一次做殿試官,原定狀元郭翀就因為相貌不夠驚人,被朱元璋棄選,轉而欽定了外貌氣宇軒昂的吳伯宗為狀元。

相比之下,現代高考就公平多了,評分標準簡單,用分數說話,閱卷過程也比較公平公正。祝高考的學子們,能夠一路披荊斬棘、金榜題名!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|