--淺談未來中國建筑該如何承載更多的中華文化

今天,我們暫時拋開嚴謹的學術討論,以分享的形式來暢談下中國建筑文化的傳承、應用與創新!

近年來中國風盛于傳統文化,中國古建尤為受到社會的關注!在遍地高樓大廈的今天,人們為什么會喜歡古建筑?因為古建筑不僅僅是一個“住所”,它背后所承載的是中華民族厚重的歷史、科技、文化、哲學思想及工藝產品,體現出的是獨有的中華文化“東方韻味”。特別是古建中那些雕梁畫棟、飛檐翼角,其背后的歷史人物故事獨特風水格局等等,都是基于當時人們對建筑美學的認知、建筑等級制度以及建筑營造制度等歷史背景下,逐漸形成的一種非常珍貴的歷史文化記憶。

嶺南建筑

無論是晚清近代“師夷長技以制夷”的摸索,還是改革開放40多年的長足發展,都讓中國快速邁上了現代化建設的新臺階。但同時在建筑業的發展上卻走向了以西方為榜樣的偏激路線,形成了如今同質化嚴重的建筑與城市的現狀,在橫向上看似乎我們的建筑與西方的差距不斷的在減少,從縱向文化角度來說我們丟失了自身民族建筑的獨特性。

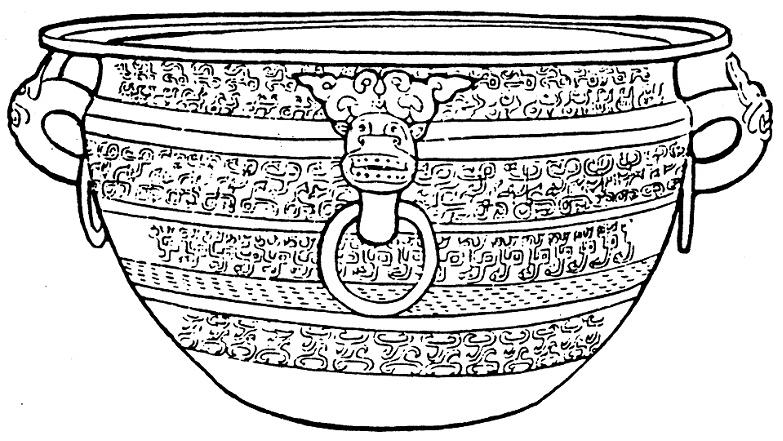

文化是從歷史中形成的,所以我們應該從歷史角度縱向來看建筑的演變。華夏文明歷史淵源,夏商周、春秋戰國、秦漢時期、唐宋元明清等,每一個時代都留下了豐厚的歷史文化,雖然這些建筑大多已不復存在,但從保留至今的石器陶器青銅器等文物中的紋樣元素中,就可以看到傳承歷史的印記。從這個角度來說紋樣元素恰恰是中華文明最精髓的基因,呈現的是人類認識自然了解自然適應自然的艱辛過程。

春秋戰國時期紋樣元素

現在的我們是否應該重新思考未來的中國建筑何去何從?是繼續丟掉自己的建筑文化,繼續倡導外來的西式建筑文化?要么一味的修復古建筑或簡單形式上的仿古?還是去清醒我們不是簡單去復制古人所用的工藝技術及建材,而是要挖掘古建筑真正的文化價值,將那些承載歷史文化的元素融入到當今的建筑設計中,創造出古今融合、中西結合的新式中國建筑。

徽派建筑的白墻黛瓦馬頭墻近年來風靡全國,誤導很多人認為這就是中式建筑,但其實這是一個片面的概念。中國地大物博,五十六個民族孕育出五十六種不同的民族文化,在建筑上呈現出非常有特點的不同區域建筑形態,例如云南白墻白樓,西雙版納吊腳樓,閩南的土樓,北京的四合院,嶺南鑊耳墻等等,每一種建筑都有獨特的地域文化,值得我們挖掘其特有的區域文化元素,對未來中國建筑的創新來說都是最好的傳承基礎。

牌坊文化建筑

而設計是讓建筑物賦予“靈魂”的最重要一環,建筑設計師必須對傳統建筑文化有深刻理解,然后結合對空間、美學、結構、用材的專業知識,才能將具有中國文化元素的紋樣圖案植入在建筑設計中,對建筑進行符合現代人的創意設計或改造。其應用就是把幾千年歷史所傳承下來的這些優良文化元素進行創新,通過實體企業材料生產廠家,把它打造成具有中國特色的文化產品,在建筑市場上進行推廣應用,從源頭賦予中國建筑文化內涵。

中西結合的新中式建筑

值得我們思考的是,在物質匱乏的中國古文明中古人的精神世界卻非常豐盈,留下了精美絕倫承載智慧印記的古建筑;相反我們當今社會雖然物質很豐盈,但我們對建筑作為文化載體功能的理解卻異常匱乏,這從我們目前千篇一律的建筑中,可以看出創造性缺乏以及建筑文化的傳承斷層。

在當今國家對文化的重視及傳承倡導下,我們已經看到了越來越多愛好中國古建筑的群體,他們的身份可能是個學生、設計師、材料供應商或者只是個關注古建文化的愛好者。為此我們古建中國將率先吹響中國建筑文化集結號,期待您的加入,讓我們共同開啟建筑文化新紀元!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|