烽火臺,古時用于點燃煙火傳遞重要消息的高臺,系古代重要軍事防御設施。為防止敵人入侵而建的,遇有敵情發生,白天放煙叫“燧”,夜間舉火叫“烽”,臺臺相連,傳遞消息,是最古老但行之有效的消息傳遞方式。

烽火臺在漢代稱作烽堠(烽候)、亭燧,唐宋稱作烽臺,并把“烽燧”一詞也引申為烽火臺,明代則一般稱作煙墩或墩臺(西北明代墩臺,大的還有御敵之功能,小的則只有望而無點烽火之功能)。

烽火臺通常選擇易于相互了望的高崗,丘阜之上建立,臺子上有守望房屋和燃煙放火的設備,臺子下面有士卒居住守衛的房屋和羊馬圈、倉庫等建筑。烽火臺之間距離一般約為十里,明代也有距離五里左右的,守臺士兵發現敵人來犯時,立即于臺上燃起烽火,鄰臺見到后依樣隨之,這樣敵情便可迅速傳遞到軍事中樞部門。

關于烽火臺的結構和應用情況,在敦煌、居延的烽燧遺址中出土的漢簡有說明:“高四丈二尺,廣丈六尺,積六百七十二尺,率人二百三十七”。“廣丈四尺,高五丈二尺”。漢簡中還表明當時守烽燧的人數有五、六人或十多人,其中有燧長一人。戍卒平日必須有一人專事守望,有一人做飯,其余的人作修建、收集柴草(包括點烽火時用的柴草)等工作。

烽火臺一般獨立構筑,也有三、五個成犄角配置為烽堠群的,烽火臺的形狀因時因地而不同,大體為方、圓兩種。

烽火戲諸侯

《史記·周本紀》中有這樣的記載:“褒姒不好笑,幽王欲其笑萬方,故不笑。幽王為烽燧大鼓,有寇至則舉烽火。諸侯悉至,至而無寇,褒姒乃大笑。幽王說(即“悅”)之,為數舉烽火。其后不信,諸侯益亦不至。”這說的便是著名的周幽王烽火戲諸侯的故事。

西周自公元1046滅商后建立,傳至第十一位君主周宣王,已經過去了一百多年,周王室的威信逐步衰落,許多諸侯已經不來朝貢,且相互攻伐。西周后期社會矛盾以及統治階級內部矛盾日趨激烈,對土地以及政權的爭奪,加速了西周的滅亡,厲王時的國人暴動更是直接動搖了西周統治的基礎。周宣王為重新樹立周天子威信,懾服各諸侯國,接連對外用兵,卻接連遭受失敗,尤其在千畝之戰中大敗于姜戎,南下伐楚更是全軍覆沒,加之獨斷專行、不聽忠言、濫殺大臣,周王室的統治已經處于風雨飄搖之中。

周宣王死后,其子姬宮涅繼位,也就是著名的周幽王。當時周朝京畿所在的關中平原一帶發生大地震,加之連年的旱災,老百姓饑寒交迫、四處流亡,社會動蕩不安,周朝國力更加衰竭。而周幽王卻是個荒淫無道的昏君,他不僅不想辦法挽救周朝于危亡,奮發圖強,反而任用奸臣虢石父等人,瘋狂盤剝百姓,更加激化了階級矛盾;軍事上又攻打西戎導致大敗。此時,有個名叫褒珦的忠臣,好心勸諫周幽王,周幽王不但不聽,反而把褒珦關押起來。

聽說周幽王好美色,正下令廣征天下美女入宮,褒珦的族人為了把褒珦救出來,在褒國內找到一位姒姓女子,也就是后來的褒姒,將其獻給周幽王。

周幽王見了褒姒,非常喜歡,馬上就立她為妃子,同時也把褒珦釋放了。幽王自從得到褒姒以后,更加昏庸,每天與褒姒在一起荒淫奢侈的生活,不理朝政。后來,褒姒生下兒子姬伯服后,周幽王對她更加寵愛。最終周幽王竟然廢黜王后申后(申國國君申侯之女,后來周幽王立她為王后,故稱申后)和太子姬宜臼(申后所生,即周平王),而立褒姒為王后,姬伯服為太子,原太子姬宜臼和申后則逃亡申國。

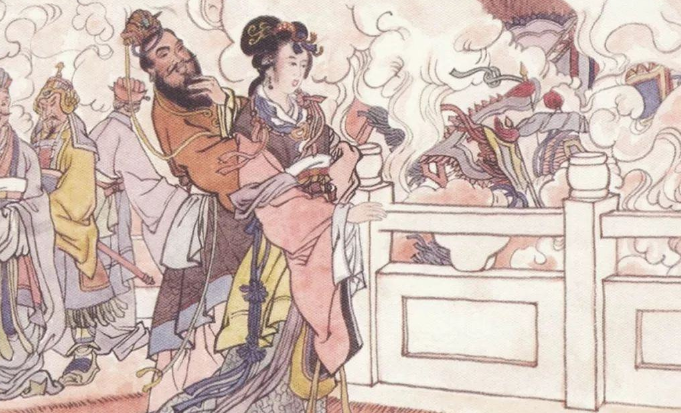

褒姒雖然生得傾國傾城,也十分得寵,可天生冷若冰霜,自進宮以來從來沒有笑過。周幽王為了博得褒姒一笑,想盡了一切辦法,可褒姒還是終日不笑。于是周幽王便發布懸賞,稱誰能引得褒姒一笑,賞千金。奸臣虢石父就獻計點燃防備犬戎的烽火臺,使前來救駕的諸侯白跑一趟,以此引褒姒發笑。

周幽王聞言大喜,急忙命令士兵點燃烽火。一時間,狼煙四起,各地諸侯一見警報,以為犬戎打過來了,果然帶領各自的軍隊趕到鎬京救駕。可趕到之后,卻連一個犬戎兵的影子也沒有,只看見周幽王和褒姒和一眾宮女、歌姬在驪山上的高臺上飲酒作樂。得知實情的諸侯們這才知道被幽王戲弄,懷著怨氣各自領兵回去。褒姒見狀覺得十分好玩,禁不住大笑起來。周幽王大喜,立刻賞虢石父千金,并多次點燃烽火戲弄諸侯,以此博得褒姒開心。漸漸的諸侯們見了烽火,只以為又是幽王與褒姒在尋歡作樂,就不再理會。

后來犬戎真的打進來了,周幽王急忙令人點燃烽火向諸侯們求救,可經過周幽王多次戲弄的諸侯根本沒有理睬,也不帶兵來救,導致犬戎攻入鎬京,殺了周幽王并俘虜了褒姒,大掠鎬京,西周就此滅亡。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|