中華民族古來就有祭天祈福的習俗。中華始祖軒轅黃帝就曾在海拔1715米的王屋山主峰天壇山(原稱瓊林臺)設壇祭天,“遂感九天玄女西王母降,授《九鼎神丹經》、《陰符策》,遂乃克伏蚩尤之黨”。黃帝打敗蚩尤后于當年7月又來祭天,感謝上帝幫助之恩。3年后的8月第三次祭天,報答上帝使國家強盛,風調雨順,國泰民安。至今山頂上黃帝祭天遺址,軒轅祠,十方院,華蓋鋒尚存。從黃帝開始,歷代皇帝都來此祭天,直到明成祖朱棣礙于交通不便,就在北京建起了天壇,來代替天壇山。

北京天壇位于故宮正南偏東的城南,正陽門外東側。始建于明朝永樂十八年(1420年)。是我國明、清兩朝歷代皇帝“祭天”、“祈谷”之地。

天壇從選位、規劃、建筑的設計以及祭祀禮儀和祭祀樂舞,無不依據中國古代《周易》陰陽、五行等學說,成功地把古人對“天”的認識、“天人關系”以及對上蒼的愿望表現得淋漓盡致。

進入天壇,樹木蔥郁,尤其在南北軸線和建筑群附近,更是古柏參天,樹冠相接,把祭壇烘托得十分肅穆。據統計,天壇僅古柏就有4000株。在極小占地的建筑周圍種植著蒼松翠柏,深綠顏色在古代表示崇敬、追念和祈求之意。

天壇東西長1700米,南北寬1600米,總面積為273萬平方米,整個面積比紫禁城(故宮)還大。天壇包括圜丘和祈谷二壇,圍墻分內外兩層,呈回字形。北圍墻為弧圓形,南圍墻與東西墻成直角相交,為方形。這種南方北圓,通稱“天地墻”,象征古代“天圓地方”之說。內壇建有祭壇和齋宮,并有一道東西橫墻,南為圜丘壇,北為祈谷壇。圜丘壇內主要建筑有圜丘壇、皇穹宇等,祈谷壇內主要建筑有祈年殿、皇乾殿等。

圜丘壇在天壇南半部,始建于明嘉靖九年(1530年),坐北朝南,四周繞以紅色宮墻,上飾綠色琉璃瓦,俗稱“子墻”。子墻四周各有一大門。東門叫泰元門,南門叫昭亨門,西門叫廣利門,北門叫成貞門,每座門上題有滿漢合璧門額。將各門名稱的第二個字順序排列為元、亨、利、貞。這種排列據是據《周易》的“干卦四德”而定。“元”代表始生萬物,天地生物無偏私;“亨”為萬物生長繁茂亨通;“利”為天地陰陽相合,從而使萬物生長各得其宜;“貞”為天地陰陽保持相合而不偏,以使萬物能夠正固而持久。

皇帝每年祭天時,都從西邊牌樓下轎,然后步入昭亨門,進昭亨門到圜丘壇。四周繞有兩層藍色琉璃瓦矮墻。第一層墻為方形;第二層墻為圓形,也是象征“天圓地方”之意。內即中央處,就是祭天臺(也叫拜天臺),即圜丘臺。

圜丘臺臺面墁嵌九重石板,象征九重天。臺中心是一塊呈圓形的大理石板,稱作天心石,也叫太極石。每當祭天時,在壇臺中央的太極石上供奉著皇天上帝牌,外面支搭藍色緞幄帳,象征皇天上帝居住在九天之上。從中心向外圍以扇形石塊。上壇共有九環,每環扇形石的數目都是“九”的倍數。一環的扇面石是9塊、二環18塊、三環27塊……九環81塊,取名“九九”。中層壇從第十環開始,即90塊扇面石,直至十八環,為126塊,下層壇從十九環開始,至第二十七環,扇面石243塊。三層壇共有378個“九”,合計用扇面石3402塊。我國古代時認為天屬陽,地屬陰,引申開來,奇數屬陽,偶數屬陰。圜丘之所以都用奇數去構筑,就是因為它們都是陽數。而在10以下,最大的陽數是9,引申下去,9就是最大、無限、至極的意思。圜丘在建筑設計中反復使用其中“九”的倍數,正是中國古代匠師對這種概念的運用和發揮,使“天”的觀念能在祭祀建筑中更好地體現。

站在圜丘臺中間的圓心石上輕輕喚一聲,就立即從四面八方傳來回聲,好似眾人齊鳴,一呼百應。封建帝王附會說這是皇天上帝在向凡人發出“圣諭”。其實,這種現象是聲波被阻的回音。從圓心石發出的聲波傳到四周的石欄以后,就同時從四周迅速反射回來,聲波振動較大;又由于圜丘壇的半徑較短,所以回聲很快,使站在圓心石上的人聽起來,聲音格外響亮。

皇穹宇位于圜丘壇以北,是供奉存放祭祀神牌的處所。始建于明嘉靖九年(1530年),初名泰神殿,嘉靖十七年(1538年)改稱皇穹宇。為重檐圓攢尖頂建筑。清乾隆十七年(1752年)重建,改為鎏金寶頂單檐藍瓦圓攢尖頂,用藍色琉璃瓦鋪設屋頂,象征青天。大殿高19.02米,由八根金柱和八根檐柱共同支撐起巨大的殿頂,三層天花藻井層層收進,構造精巧。殿正中有漢白玉雕花的圓形石座,供奉“皇天上帝”牌位,左右配享皇帝祖先的神牌。正殿東西各有配殿,分別供奉日月星辰和云雨雷電等諸神牌位。整個殿宇的外觀狀似圓亭,坐落在兩米多高的漢白玉須彌座臺基上,周圍均設石護欄。

皇穹宇的圍墻就是著名的“回音壁”,墻高3.72米,墻壁是用磨磚對縫砌成的,墻頭覆著藍色琉璃瓦。圍墻的弧度十分規則,墻面極其光滑整齊,對聲波的折射是十分規則的。只要兩個人分別站在東、西配殿后,貼墻而立,一個人靠墻向北說話,聲波就會沿著墻壁連續折射前進,傳到一二百米的另一端,無論說話聲音多小,也可以使對方聽得清清楚楚,而且聲音悠長,給人造成一種“天人感應”的神秘氣氛。凡來天壇的游人,都會相互在此呼喚傾聽,樂此不疲。

皇穹宇臺階下,還有三塊奇妙的石板,即回音石。在靠臺階的第一塊石板上站立,擊掌,可以聽到一聲回聲;站在第二塊石板上擊一掌,可以聽到兩聲回聲;站在第三塊石板上擊一掌,可以聽到三聲回聲。

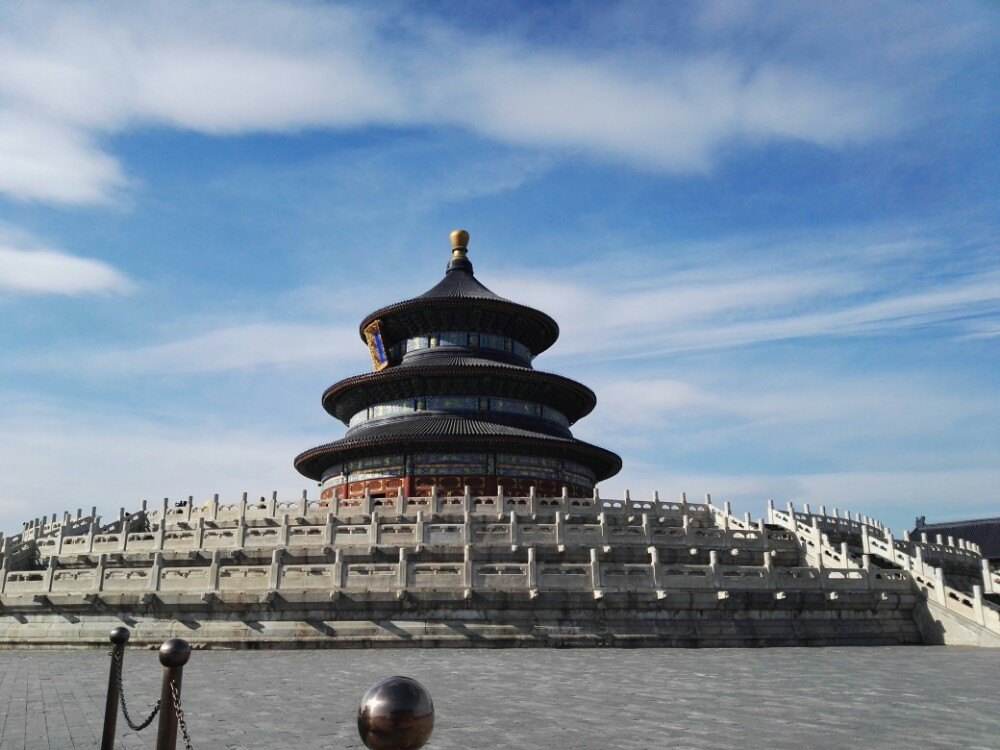

祈谷壇上為祈年殿。祈年殿是一座宏偉而又極具民族風格的獨特建筑,鎏金寶頂三層出檐的圓形攢尖式屋頂,覆蓋著象征“天”的藍色琉璃瓦,層層向上收縮,檐下的木結構用和璽彩繪,坐落在漢白玉石基座上,遠遠望去,色彩對比強烈而和諧,上下形狀統一而富于變化。

外部是三層高閣,內部則是層層相疊而環接的穹頂式,仿佛像磚砌的券殿,但又沒有一磚一石,全部采用木結構。祈年殿在建筑上出色之處是用28根楠木大柱和36塊互相銜接的榜、桷,支撐著三層連體的殿檐。這些大柱有不同的象征意義:中央四柱叫通天柱,代表四季;中層12根楹柱,代表12個月;外層12根檐柱,代表12時辰;中外層相加24根代表24節氣;3層相加28根,代表28星宿;加柱頂8根童柱,代表三十六天罡;寶頂下雷公柱,代表皇帝一統天下。古鏡式的柱礎,海水寶相花的柱身,瀝粉堆金,支撐著殿頂中央的“九龍藻井”。殿內中央有一塊平面圓形大理石,石面上的花紋,是自然形成的龍鳳花紋,一條行龍抱著一只鳳凰,這便是“龍鳳石”,即“龍鳳呈祥”。

祈年殿高33米,直徑24.2米,宏偉壯觀,氣度非凡,是昔日北京的最高建筑之一。它坐落在面積達5900多平方米的圓形漢白玉臺基上,臺基分3層,高6米,每層都有雕花的漢白玉欄桿。這個臺基與大殿是不可分的藝術整體。當游人跨出祈年殿的大門,往南望去,只見那條筆直的甬道,往南伸去,一路上門廊重重,越遠越小,天地渺然雄渾似是極目無盡,令人對當年設計建筑的手法和靈感扼腕而嘆。

祈谷壇的另一座重要建筑是皇乾殿,它坐落在祈年墻環繞的矩形院落里,其間有琉璃門相通。這是一座廡殿式大殿,覆蓋藍色的琉璃瓦,下面有漢白玉石欄桿的臺基座。它是專為平時供奉“皇天上帝”和皇帝列祖列宗神版的殿宇。神版均供奉在形狀像屋宇的神龕里,每逢農歷初一、十五,管理祀祭的衙署定時派官員掃塵、上香。祭祀前一天,皇帝到此上香行禮后,由禮部尚書上香,行三跪九叩禮再由太常寺卿率官員將神牌恭請至龍亭內安放。

北京天壇,它嚴謹的建筑布局,奇特的建筑結構,瑰麗的建筑裝飾,被認為是我國現存的一組最精致,最美麗的古建筑群,天壇不僅是中國古建筑中的明珠,也是世界建筑史上的瑰寶。因此,1998年11月被列入《世界文化遺產名錄》,成為我們中華民族的又一個驕傲!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|