皇史宬是我國明清兩代的皇家檔案館,又稱表章庫,位于北京天安門東邊的南池子大街南口。皇史宬始建于明朝嘉靖13年(1534年)7月,建成于明嘉靖15年7月。是我國現存最完整的皇家檔案庫,距今已有460多年的歷史。

皇史宬歷史

皇史宬,是中國現存最完整的皇家檔案庫,明清兩朝均在此收藏皇家的珍檔秘籍。皇史宬始建于明嘉靖十三年(1534年),其獨特的廡殿式全磚石結構使其歷經數百年保存完好,“石室金匱”的豐富庋藏,更為我們留存了珍貴的檔案文獻遺產。

我國最早建造石室金匱用于收藏檔案文獻,始于西周。到了明代,仿照古代“以金為匱,以石為室,重緘封之,保慎之義”的傳統,“不用木植,專用磚石壘砌為之”,建造了皇史宬。明嘉靖十五年(1536年)建成的皇史宬,在東華門外迆南,與普渡寺相近,位于紫禁城的東南方。當時的皇史宬同重華殿、宜春宮、洪慶宮、崇質宮等建筑組成東苑內宮殿群,與紫禁城渾然一體,互相輝映,蔚為壯觀。明朝后期,東苑逐漸衰廢。入清以后,又逐漸被改建,原宮殿建筑不復存在,唯專門用于存放明朝皇家檔案的皇史宬留存下來。

皇史宬建筑結構

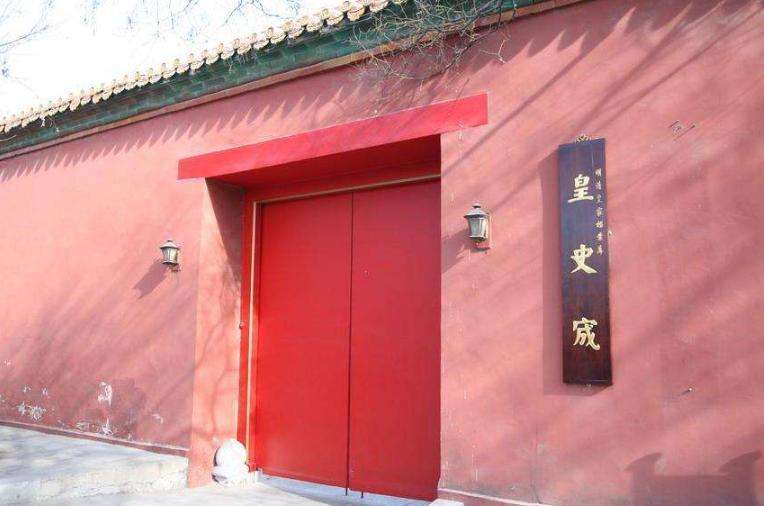

皇史宬建筑群由宬門、正殿、東、西殿及御碑亭五部分組成,坐北朝南。四周圍以朱墻,總占地面積8460平方米,建筑面積3400平方米。正院前是東西通道,東西各有一座大門,東大門關閉,出入西大門(臨南池子大街)。正中為皇史宬門,左右各一旁門。正殿全部用磚石壘砌,前額懸掛滿漢合璧“皇史宬”匾。殿內拱券穹頂,漢白玉高臺上列銅皮鎏金雕龍樟木匱,尊藏明清歷朝皇帝實錄、圣訓、玉牒等。東、西兩個配殿,為仿無梁殿外形的磚石木結構,存貯石刻法帖檔案副本等。東配殿北側有嘉慶皇帝御碑亭一座。

皇史宬正殿是中國古代石室金匱檔案庫的典范。它的建筑和設備,全部磚石結構,不用木植,既可以防火,又堅固耐久;南墻厚6.10米,北墻厚5.84米,東、西墻厚3.70米,堅實的墻壁可保持室內冬暖夏涼,避免溫度劇烈變化;對開的窗子,便于通風,有利于調節室內溫濕度;1.42米高的石臺,既可泄水,又能防潮;銅皮鎦金樟木柜,也能起防火、防潮、防蟲等作用。在我國四、五百年前的科學水平和技術條件下,建成這樣一座設計精巧、格局別致、堅固耐久、風格獨特的古老檔案庫,堪稱我國建筑技藝史上的杰作。

皇史宬的保護

1911年清王朝被推翻之后,皇史宬的管轄權一度輾轉于溥儀小朝廷的內務府,民國時期改由北平故宮博物院。

新中國成立之后,北京市政府將皇史宬列為市重點文物保護單位。1955年國家檔案局成立,皇史宬移交國家檔案局管理。1982年,皇史宬被定為全國重點文物保護單位。

歲月流金,昔日的皇家檔案庫,現歸于珍藏千萬件明清歷史檔案的國家級檔案館——中國第一歷史檔案館,古老的石室金匱見證了歷史的滄桑,正煥發出新的生機。如今皇史宬已成為對外開放展覽、展示中華古老檔案建筑和文化的重要景點。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|