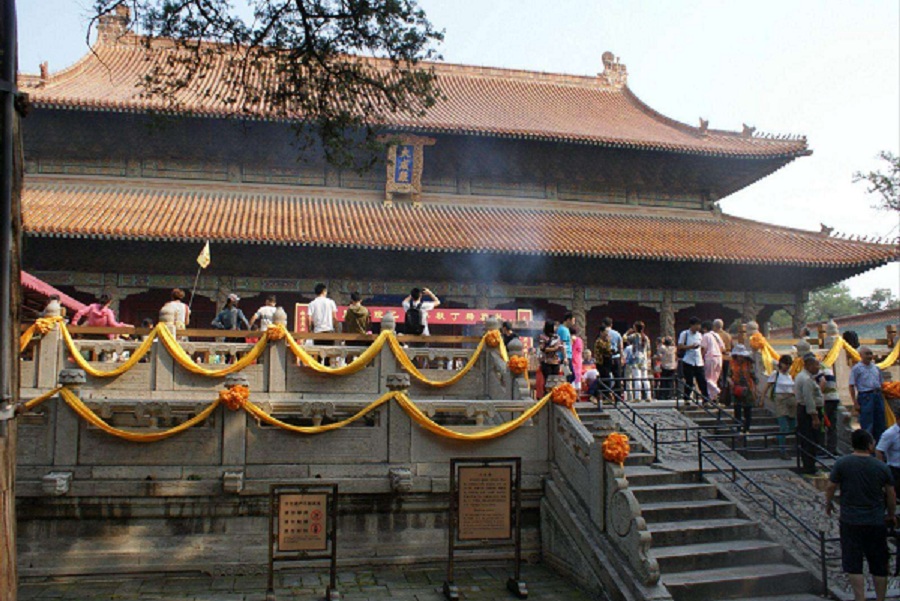

曲阜孔廟的莊嚴與神圣隱含在無處不在的儒家文化氛圍之中,而以建筑展示文化,并達到登峰造極的藝術(shù)視覺效果,奎文閣當(dāng)屬代表作之一。

奎文閣建在孔廟的中心地帶。奎文閣原名藏書樓,始建于宋代,重檐五間,金明昌六年(1195年)改為三檐,賜名“奎文閣”。明弘治十七年(1504年)改為七間,清高宗乾隆皇帝題寫閣匾。

奎文閣東西闊30.1米,南北深17.62米,高23.35米,三重飛檐,四層斗拱,檐下八根八棱石柱,內(nèi)部結(jié)構(gòu)為層疊式木架,閣兩層,中間夾暗層,原上屋藏御賜經(jīng)書,暗層藏印板,下層藏御香帛。奎文閣是孔廟常見的建筑之一,但不同地方孔廟名稱不盡相同,如南京夫子廟、上海文廟等則稱“魁星閣”,而天津薊縣孔廟則稱“奎星樓”。奎文閣始建于宋初,建成時名為御書樓,主要用于收藏儒家文化典籍,加之宋真宗御賜的歷代善本和孔府檔案,致使藏書樓藏書頗豐,成為當(dāng)時全國著名的藏書之所在,故又名藏書樓。

藏書樓建于宋天禧二年(1018年),到了金章宗時,此樓已跨過了近200個春秋。經(jīng)過200年的不斷充實,已達到“天下之書,莫不備焉”的規(guī)模。金章宗完顏景在位時,正禮樂、定官制,對儒家文化倍加尊崇,在大修孔廟的同時,御筆下詔,將藏書樓命名為奎文閣。

相傳孔子為奎文星下凡,而奎星在二十八星宿中屬白虎七宿的首位,有星十六顆,而這十六顆星又“屈曲相鉤,似文字之畫”,看上去就像天上的一組文字,于是,星象學(xué)家便得出“奎主文章”的推衍。金章宗把藏書樓命名為奎文閣,是再恰當(dāng)不過的了。

到公元1500年,這座樓已經(jīng)過了五百年的風(fēng)雨侵蝕,加之藏書眾多,已顯得搖搖欲墜了。為確保藏書的安全,明弘治十三年(1500年),重新擴建此樓,采用層疊式全木架結(jié)構(gòu),整個樓的構(gòu)建未采用一顆釘子,這在我國建筑歷史上也是罕見的。從藏書樓到奎文閣,名稱的改變,致使其文化內(nèi)涵變得豐富而貼切,其建筑形式也可謂巧奪天工。據(jù)記載:清康熙年間曲阜曾經(jīng)受了一次前所未有的大地震,曲阜城“人間房屋傾者九,存者一”,然而奎文閣卻安然無恙,由此可以看出奎文閣的建筑技藝之高超。

奎文閣廊下東、西各有一幢石碑,東為《奎文閣賦》,由明代著名詩人李東陽撰文,著名書法家喬宗書寫。西為《奎文閣重置書籍記》,記載了明正德六年(1511年)劉六、劉七率農(nóng)民起義軍攻占曲阜、占領(lǐng)孔廟,“秣馬于庭,污書于池”,將奎文閣藏書“焚毀殆盡”之后,皇帝“又命禮部頒御書以賜”的情況。清代奎文閣中的藏書又有增添,清晚期將藏書移入孔府保存。

奎文閣內(nèi)現(xiàn)為孔子圣跡圖陳列。孔子圣跡圖現(xiàn)存三套,一是明代圣跡圖繪畫,二是明代雕刻圣跡圖木板,三是明萬歷年間的圣跡圖石刻。這里陳列的系明木板圣跡圖印本。圣跡圖全套120幅,描繪了孔子一生主要活動。

到了清乾隆十三年(1784年),乾隆皇帝又親筆書寫了“奎文閣”三個正楷大字,并制成貼金匾懸于此樓檐下。如今的藏書樓已不再藏書了,只是作為一個旅游景點和我國建筑史上的一部杰作留給了后人。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|