相傳南宋末年,上岳村朱氏始祖朱文煥護(hù)送皇帝逃亡時(shí)不幸殉職,其子于上岳村落戶并在此繁衍后代,距今已經(jīng)超過720年。

上岳村依山傍水、翠山環(huán)繞,村莊整體布局形似一支手槍,因而有“天上雷公鑿、地上上下岳”之說,這也顯示了上岳村的人丁興旺和強(qiáng)大。

上岳村建村時(shí),融合了五行八卦、風(fēng)水、象形等元素。民居、祠堂、家廟、第府、文塔等建筑物中都印刻著地理風(fēng)水的布局,這也是嶺南建筑的主要表現(xiàn)特征。

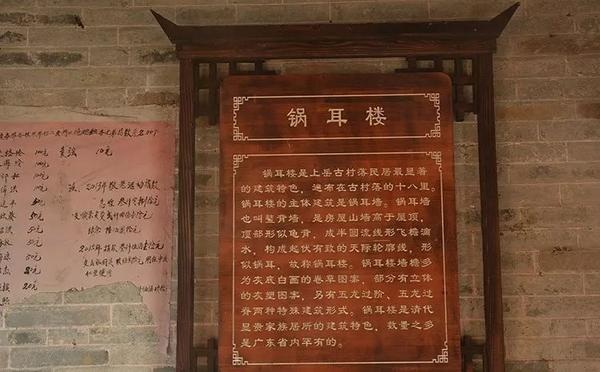

村落保留至今還有15000多平米,是廣東規(guī)模最大、保全最好的古建筑群之一。尤其是這里的鍋耳樓,看上去完全就是明朝官員頭頂?shù)墓倜保貏e吉祥。

元明清時(shí)代,百姓可不能隨意建造鍋耳墻,只有獲得了功名的人才有資格。官位的大小也決定了鍋耳的高低,能在鍋耳墻上雕龍畫鳳的家族絕對不可小覷。

走進(jìn)古村,民居布局清晰、錯(cuò)落有致,花崗巖石板透漏出濃烈的古韻風(fēng)情。全村108座民居,每一戶都雕梁畫棟,墻壁有豐富多彩的繪畫。矗立在村中心的朱氏祖屋樸山祠堂,始建于乾隆四十六年(1782年),祖屋內(nèi)呈三座相,三個(gè)門樓相隔,互不相通,每座巷里門戶相對,格局清晰、大氣。

上岳村的居民建筑,講究自然講究氣派,屋頂以硬山式為主,覆蓋灰瓦,清一色的磚砌的清水墻和鍋耳墻,形成獨(dú)特的鍋耳山描形式的建筑——鍋耳樓。

這種建筑,乍一看有點(diǎn)其貌不揚(yáng),但其建筑使用的材料十分考究,造工精細(xì)。鍋耳樓所用的磚,都是采用打磨過的青磚,這也是富貴人家的象征。從檐口到頂端用兩排瓦筒壓頂,然后用灰塑封頂,處理收口的工藝是整座建筑中工程難度最高、造價(jià)最貴的地方。

屋頂和外墻上的灰塑,在嶺南民間也叫灰批,是用石灰在建筑物上雕塑造型,堆塑出人物、動(dòng)物、花草等,在山墻頂端、屋檐瓦脊、門額窗框都可以看到。其題材豐富多樣,神話傳說、戲曲人物、民俗風(fēng)情、祥禽瑞獸、花草樹木、吉祥文字等等,都可以塑造。這些灰塑裝飾效果生動(dòng)形象,也體現(xiàn)了屋主對于生活的美好期待。

房屋內(nèi)部布局是廣東居民典型的“三間兩廊”式。室內(nèi)窗戶極少,都是在極高處開一個(gè)貓眼窗,窗內(nèi)裝上鐵枝,防盜是有了,但也帶來了光線不足的問題。所以,每座古屋中都設(shè)有天井。這樣一來,光線就變得充足,空氣也便于流通。

天井的墻面有磚雕,以拜天官之用。有的人也會(huì)在天井中設(shè)置假山,筑池養(yǎng)金魚,擺放盆景,構(gòu)成了一座庭院。天井的側(cè)面多為廚房、繡房或雜物房,后面是廳堂,三開間,進(jìn)深二間。當(dāng)然,也有的鍋耳屋開間更多。

每一座民居的入戶門上都有門罩,墻裙至少有40公分,都是大石板墻裙,以增強(qiáng)防潮功能。下水道排水合理,所有的雨水都排到屋里的天井,自天井里的“滲井”滲入暗渠,經(jīng)暗渠排入水塘。渠道皆以條石鋪砌,方便清潔和疏通。

放在嶺南這個(gè)高溫濕熱、多雨水、蟲害肆虐的地方,這種建筑形式完美地將人群保護(hù)起來,助其繁衍生息,發(fā)展壯大。

也許是這里的風(fēng)水真的好,從上岳村出來的官員、富人特別多,很多人都搬到新居或者外遷,但古老的民居依然留存,陪伴著這片故土,深沉靜美!

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|