中國古建筑屋頂位于屋身的上部份,外型多樣,體積龐大,彰顯了屋主的身份地位。今天我們來了解的是中國古建筑屋頂樣式中的懸山頂和硬山頂。

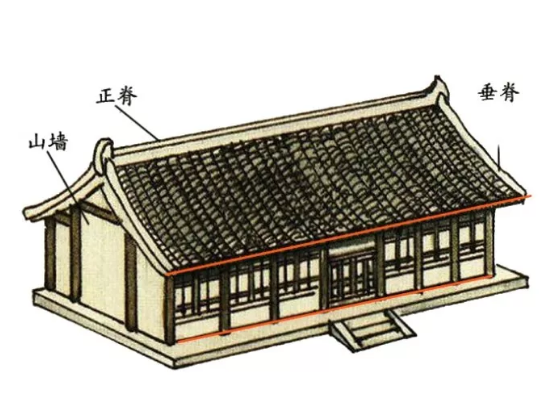

懸山頂

懸山頂即懸山式屋頂,又稱挑山頂,有五脊二坡。宋朝時稱“不廈兩頭造”,清朝稱“懸山”、“挑山”,又名“出山”,是中國古代建筑的一種屋頂樣式。

懸山有一條正脊,四條垂脊。其特征是:各條桁或檁不像硬山那樣封在兩端的山墻面中。而是直接伸到山墻以外,以支托懸挑于外的屋面部分。也就是說懸山建筑不僅有前后檐,而且兩端還有與前后檐尺寸相同的檐。于是其兩山部分便處于懸空狀態,因此得名。

懸山頂是兩面坡屋頂的早期樣式,但在唐朝以前并未用于重要建筑。和硬山頂相比,懸山頂有利于防雨,而硬山頂有利于防風火,因此南方民居多用懸山,北方則多硬山。

與廡殿頂不同,懸山頂屋頂只有兩坡,山面兩端伸出山墻之外。屋頂形式的等級上低于廡殿頂和歇山頂,僅高于硬山頂,只用于民間建筑,是東亞一般建筑中最常見的一種形式。

懸山頂,在明清后世,大量在西南少數民族生活的地區中運用,如四川、貴州等。南方漢族地區民居非常普遍,也有部分地區由于晚期流行硬山頂比較少見(比如皖南、閩南、粵東、臺灣)。有的地方是硬山與懸山均在流行。硬山與懸山是低等級的建筑樣式,古代民居基本是這兩類。

懸山有一條正脊,四條垂脊。其特征是:各條桁或檁不像硬山那樣封在兩端的山墻面中。而是直接伸到山墻以外,以支托懸挑于外的屋面部分。也就是說懸山建筑不僅有前后檐,而且兩端還有與前后檐尺寸相同的檐。于是其兩山部分便處于懸空狀態,因此得名。

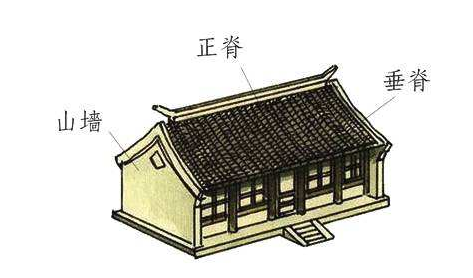

硬山頂

硬山頂,即硬山式屋頂,是中國傳統建筑雙坡屋頂形式之一。房屋的兩側山墻同屋面齊平或略高出屋面。屋面以中間橫向正脊為界分前后兩面坡,左右兩面山墻或與屋面平齊,或高出屋面。高出的山墻稱封火山墻,其主要作用是防止火災發生時,火勢順房蔓延。然而從外形看也頗具風格。常用于中國傳統民間居住建筑中。

硬山頂建筑等級最低,低于廡殿頂、歇山頂、懸山頂。根據清朝規定,六品以下官吏及平民住宅的正堂只能用懸山頂或硬山頂。而宮墻中兩廡殿房也多有硬山頂。

硬山頂是兩坡出水的五脊二坡式,屬于雙面坡的一種。特點是有一條正脊,四條垂脊,形成兩面屋坡。屋頂的檁木不外懸出山墻。屋面夾于兩邊山墻之間。和懸山頂不同,硬山頂最大的特點就是其兩側山墻把檁頭全部包封住,由于其屋檐不出山墻,故名硬山。從外形看,硬山頂屋面雙坡,兩側山墻同屋面齊平,或略高于屋面。

硬山頂出現較晚,在宋朝的《營造法式》中未見記載。可能隨著明、清時期廣泛使用磚石構建房屋,硬山頂才得以大量采用。和懸山頂相比,硬山頂有利于防風火,而懸山頂有利于防雨,因此北方民居多硬山,南方則多用懸山。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|