如果把蘇州的園林比喻成一首詩的話,那么,園林的主人就相當于詩的作者。

在中國古代有文如其人之說,倡導好的詩文應該做到見靈見性,文風與人品合一。

孟子曾說過:“讀其書、誦其詩,不知其人,可乎?”

同樣,古代造園講究“七分主人,三分工匠”。

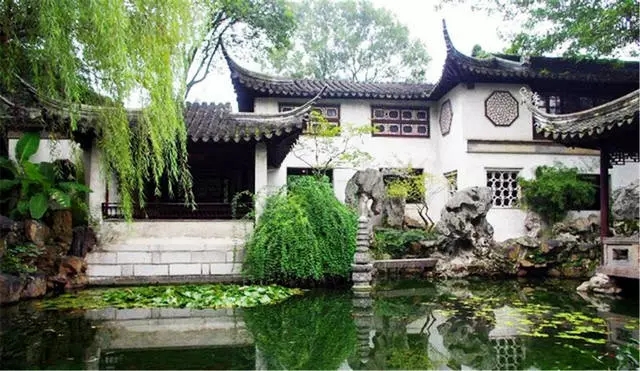

作為一種獨特的藝術形式,蘇州園林其風格與主人情操、愛好、習慣、經歷、趣味、修養等有著十分密切的關系。

從內涵來看,一座園林就是主人生活經歷和精神世界的鮮明寫照。

環秀山莊的主人樂山,園林便以假山見奇;網師園的主人樂水,園林便以流泉飛瀑稱絕;拙政園的主人愛花,園林便以四季花卉爭艷聞名……即便是經過易主后的園林,主人與主人之間也都貫穿著一脈相承的氣息。

典型的如留園,這也是蘇州園林之所以稱為“私家園林”的根本所在,歸根結底,園林是一個屬于主人自己的藝術和生活空間。

從建造過程來看,園林是一個不斷修正、創新、完善的作品,具有個人經歷和心境變遷的動態特征。

和詩人創作一首詩相比,園林的建造要復雜得多,由于受經濟條件、材料設備、工匠技藝等多方面的限制,因此,園林也不可能像一首詩那樣純粹來自作者獨特的創作。

它是一項龐大的工程,而主人就是工程的總指揮。他需要敲定布局方案,邀請能工巧匠,并負責施工質量的檢查與驗收。

從這點來說,主人的品位、意圖決定了園林的風格。

盡管,園林建造過程是對藝術、工藝的薈萃,受多種因素影響,但可以肯定,不合主人心意的,便一定是不被園林接納的。

從園林的功能上看,根據主人地位、經歷、愛好的不同,則功能也不盡相同。

有的園林是主人退避隱居的場所;有的園林是主人修心養性的凈地;愛好交際的主人除了頤養身心以外,還把園林當作款待朋友、邀請名士的社交之地。

多數園林的主人自身就是才子,又格外愛才,因此,以結交天下名士為樂。

園林也便成了人們共享的一座藝術殿堂,并因才子名士題聯、賦詩、作畫等參與而名聲遠揚、價值與魅力倍增。

如果仔細研究也會發現,主人受儒家思想影響較深的,則園林多具有獨善其身和內省的特征。如退思園;主人受佛、道思想影響較深的,則園林多具有寧靜淡遠和怡然自得的特征。如怡園和網師園。

今天的蘇州園林基本已經公有化了,園林主人的身影正在一點點被淡忘。

一些園林美學家用接受美學的觀點正在對園林進行著審美特征的詮釋。

有些搞現代景觀藝術的人們也試圖借助現代視覺傳達學說和符號學的理論,把蘇州園林歸結為一些藝術符號和要素的組合。這是值得人們警惕的現象。

中國文化是以人為本的文化,離開了“人”,文化便成了無源之水,藝術也便成了無本之木。

蘇州園林首先是人性化的藝術,不管是亭臺樓榭,還是草木山石,都是人性的物化存在。

其妙就妙在人與物的合一、人與自然的合一。

尤其是蘇州園林是一種寫意藝術,而立意都是以主人的情趣和意愿為出發點的。

所以,簡單地從接受美學的角度看園林,總不免有一種隔墻觀花的感覺,難以體驗其中的情境。

可以把人們對園林的欣賞歸納為三個層次:第一層次為瀏覽風景;第二層次為鑒別工藝;第三層次為品味情趣。

風景是外在的東西,工藝是技術的東西,情趣是人性的東西。

滿足第一和第二層次欣賞的是觀光客,大致是靠照相機的取景窗來看園林的。

只有品味到其中情趣的人,才能實現和園林心靈上的交流。這也是園林欣賞的最高境界。

蘇州園林在景致構造上鮮明地體現出情、趣的交融。一個園子就仿佛是一個守護著自己夢想的心靈,它把塵世的喧囂擋在了墻外。

那可能是出自主人單純的念頭,有些不切實際,但它卻一直這樣守護著美、守護著高潔的心性和夢想。

它越是和時代同步躍進,它內在的靜謐就越讓人感到震撼,那是來自悠遠的精神呼喚。

當走進它,你用心與它交流的時候,會在靜觀、靜思、靜悟中感受到那美對你心靈的庇護和解放,于是,你便在賞心悅目中忘卻人間的繁雜、喧鬧、痛苦與煩惱,不由自主地敞開無盡的情懷隨著景物流轉,放逐不羈的遐思感受時光變遷,詩意地徜徉在這藝術高地之上,盡享逍遙自在。

蘇州園林不是一部死的典籍,它是鮮活的、具體的、當下的、魅力無限的杰作。

盡管有的園林是官吏的家宅,但這不是平庸的、腐敗官吏糜爛奢華的罪證,它是中國古代知識分子修養、品位、良知的精神標本,是中國傳統文化和經典藝術的結晶。

它傳承的不僅僅是一些建筑,而是中國千年不衰的精神品質和藝術品質。

園林的居住性、賞玩性充分體現出中國文化以人為本的特征。

但園林的居住性不同于田園的居住性,甚至山林隱居。

園林建設在都市之中,并且和個人生活息息相關,可見它是現實生活的一部分。

但園林不是田園,卻包含了田園的恬靜,不是山林,卻充滿了山林的悠遠。

它獨立、封閉而自足,又儼然是一個超然世外的精神領地。

我們可以猜測,那個在官場應酬了一天的主人回到家里,面對樹木、流水、游魚,不啻是面對無限的大自然,那份天人合一、物我合一的愜意定是最大的滿足。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|