炎熱的夏季,古代沒有電力沒有空調,也沒有這么多消暑神器,但古人在建筑設計中,為了通風降溫,做了很多努力。不知道你有沒有這樣的感覺,在一些古建筑或是老房子中,格外地涼爽,這是為什么呢?本期我們一起來看看,古代勞動人民對于古建筑設計的大智慧。

古建屋頂設計

古代建筑房頂的瓦,一片一片疊起來有很多的縫隙,夏天屋內的熱氣會從縫隙中竄走,自然風也能從瓦縫隙中鉆進屋里。

在建筑材料的選擇上也頗為講究,比如故宮古建筑的屋頂,在木板基層上,通常會鋪設一層30厘米厚的泥背。這些泥背主要由護板灰、青灰、麻刀泥等材料組成。

這些材料具有良好的隔熱、保溫性能,可以吸收大量來自屋外的熱量,避免過多熱量直接傳入室內。

此外,一些重要的大殿還會采用重檐式屋頂,覆蓋的面積遠遠大于建筑面積本身。這種屋頂一定程度上阻隔了陽光和熱量直接進入室內,達到遮陽降溫的目的。

這種結構使得古建筑的屋頂與天花板之間形成了一個架空層,熱空氣上升,會積聚在這個架空層中,當屋頂外有風吹過時,就會把積聚在屋頂內的熱氣帶走。

無風時,熱氣也會通過縫隙慢慢散掉,起到為建筑降溫的目的,良好的透風性能,可以促進室內空氣的循環。

不過,重檐在降溫這方面的作用有限,成本也很高,無法在民間應用,最初也不是為了降溫而設計的。

歇山頂的設計就是考慮到屋頂的通風性,進而防止因為屋頂內得潮氣過重,造成梁架的糟朽。古代工匠總結了北京地區太陽照射角度隨時節變化的規律,巧妙地設計出了這種兼具美觀和實用的屋頂結構。

窟室

先秦時期,“窟室”便是古人已鑿建地下室,以供藏酒納涼娛樂之用。高級的窟室是藏有冰塊的,相當于現代帶有制冷設備的“空調間”。

“窟”的字面意思就是洞穴,古稱“孔穴”,這種窟室,不用制冷,不需冰塊,節能環保,現代仍能見到,仍有使用。現在陜西高原上流行的窯洞,其實也是一種窟室。

自制“冰箱”,古代冬天有收集冰塊的習慣,他們會把冬天收集好的冰塊放到一個統一的地方,這樣方便整理,也方便夏天用時拿。

冰窖一般根據放的位置分為宮窖,府窖還有民窖。光紫禁城內的冰窖就有兩萬五千個,所以可想而知冰窖的數量之多。

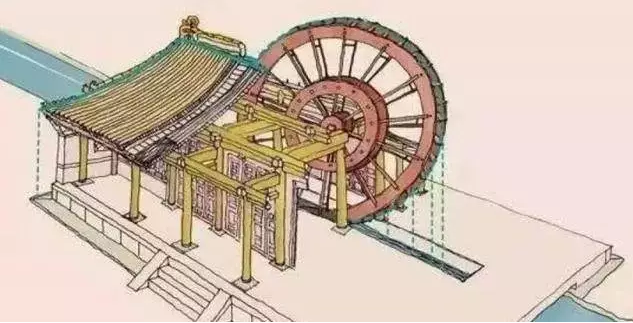

涼屋

唐代長安等地出現一種供人們消暑的“涼屋”,一般傍水而建,采用水循環的方式推動扇輪搖轉(猶如民間的水車),將水中涼氣緩緩送入屋中。或者利用機械將水送至屋頂,然后沿檐而下,制成“人工水簾”,使涼氣進入屋子。

這種利用“水循環”建成的“涼屋”,既綠色又環保,不過,這種高端降溫設施與老百姓是無緣的。

在唐朝,皇宮中有專門避暑的宮殿,叫含涼殿。唐玄宗時期,大明宮含涼殿也采用了大規模的避暑建筑體系。在結構設計上,盡可能地阻隔了陽光直射入室,從而保持了室內的陰涼。

含涼殿建筑內外都設置了許多水車,流水激起扇葉轉動,冰涼的水汽和冷風就被送入殿內。這種制冷設備利用自然水冷,具有較高的降溫能力。

自雨亭,即水流從屋檐流出的亭,引山泉從亭檐流下,在四周形成一道水做的屏風。這種水亭,利用機械將冷水輸送到亭頂的水罐中貯存,然后讓水從房檐四周流下,形成雨簾,從而起到避暑降溫的效果。

古人避暑時,也是通過房屋改造來進行降溫,相當于今天的“空調房”,古時被稱為“夏房”。先秦的“窟室”、秦漢的“涼房”、“涼殿”,到后來的“冰室”、“冰窖”,都是夏房。

土空調

在古代,有條件的人會建筑屬于自己的地空調,通過鉆孔讓自己的房子和底下河相連,這個時候地下暗河的冷氣就會引入室內,從而起到降低室溫的作用。

由于地下暗河是常年流動的,溫度又是恒溫的,所以說地空調到了冬天,出的風就是暖風,有點類似地暖的作用,夏天掀開,涼風送爽,如同一個天然空調。

圓洞較深,與地下洞道相通,梅雨季節洗刷地面的水可以進洞流入陰溝,古人的設計真是巧妙絕倫。

透風

古建筑的墻體很厚,在與木柱相交的位置附近,砌墻時往往會把柱子包起來。封閉在墻體里的柱子,如果不及時采取通風干燥措施的話,很容易產生糟朽。

為解決這一問題,聰明的古代工匠利用古建磚料巧妙地制作了一種“空氣循環器”——透風。為美觀起見,用刻有紋飾的鏤空磚雕來砌筑這個洞口,這個帶有鏤空圖紋的磚。

紫禁城古代工匠們在長期施工中,逐漸形成排出柱子潮濕空氣的做法,即在木柱與墻體相交的位置,不讓木柱直接接觸墻體,而是與墻體之間存在5厘米左右的空隙,同時在柱底位置對應的墻體位置留一個磚洞口,尺寸約為15厘米寬,20厘米高。

依靠墻體外風力造成的風壓和墻體內外空氣溫度差造成的熱壓等自然力,促使空氣流動,使得建筑室內外空氣交換的通風方式。

透風不僅滿足了功能需求,在建筑本身的外觀上也產生了一定的美學效果,體現了古代工匠智慧與藝術的結合。

穿堂風

天井,由高大的馬頭墻隔成,房屋和天井的比例關系設計得非常恰當,能夠完全遮擋陽光,一天之內,從早到晚,陽光幾乎透不進來,地面陰涼處,因此長滿了厚厚的青苔。

天井不僅可以有效的趕走熱空氣,而且可以讓潮濕的空氣盡快散去,是納涼的好去處。

穿堂風主要是天井,走廊,弄堂的配合加以解決,從天井引入冷空氣,通過室內走廊以及房屋之間的弄堂形成空氣對流,最終解決通風問題。這點無論是北方的平遙古城,還是南方的徽派民居都有體現。

此外,冷巷被譽為嶺南傳統建筑的精髓,源于南方傳統民居的一種特定布局方式,一般指傳統聚落中具有遮陽效果的窄巷道。

冷巷截面面積較小,經過這里時風速會增大,風壓會降低,與冷巷接通的各房間較熱的空氣就會被帶出,較冷空氣就會進入補充,從而達到通風降溫效果。兩側較封閉的高大實墻有優秀的遮陽、蓄冷效果,因此巷內溫度波動較小。

其它

老百姓不可能存下冰塊,也不能用風扇,涼屋就跟別想了,不過他們也有自己的辦法,就是打井。除了納涼,用繩子把果飲井中,還能起到冰鎮的效果。

一些大戶人家,通過會在庭院種植植物,甚至營造溪流水系,在解決通風降溫的同時,更營造出了意境。

人們一到了夏天能不出門就不出門,實在是沒有辦法必須出門,有空調的地方一定是出去見面的首選。夏天一到,命簡直就是空調給的!

古建筑的巧妙設計,給古代的人們帶來了良好的生活,更讓世人震撼。中國的古建筑的美不僅在于它的外形,還應該在于所保留下來的古跡以供后人瞻仰和古代勞動人民智慧的結晶。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|