四合院建筑,是我國古老、傳統的文化象征,早在西周時期,中國就有完整的四合院雛形,至今已有3000多年的歷史,明清時期,四合院逐漸完善,全國各地就出現多種四合院類型。其中最為雅致、數量最多、結構最為精巧的,首推北京四合院。今天,小編來聊聊四合院,尤其是地域特征鮮明的北京四合院。四合院通常為大家庭所居住,提供了對外界比較隱秘的庭院空間,其建筑和格局體現了中國傳統的尊卑等級思想以及陰陽五行學說。

最小的一進院,進了街門直接就是院子,以中軸線貫穿,房屋都是單層,由倒座房、正房、廂房圍成院落,其中北房為正房,東西兩個方向的房屋為廂房,南房門向北開,故稱為“倒座房”。四合院中植花果樹木,以供觀賞。

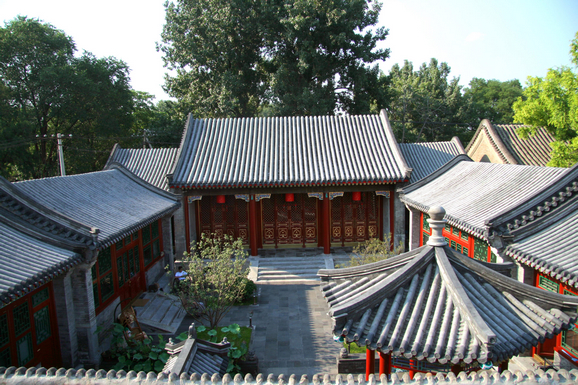

兩進四合院分為前院和后院,后院又叫作內宅。前院由門樓、倒座房組成,連接前后院的一般為垂花門,一些相對樸素的住宅則用月亮門,后院由東西廂房、正房、游廊組成。也有的兩進四合院,例如北京茅盾故居,并沒有垂花門隔出前院,而是在正房后加后院,建專供女眷居住的后罩房。

完整的四合院為三進院落,第一進院是垂花門之前由倒座房所居的窄院,第二進院是廂房、正房、游廊組成,正房和廂房旁還可加耳房,第三進院為正房后的后罩房,在正房東側耳房開一道門,連通第二和第三進院。在整個院落中,老人住北房(上房),中間為大客廳(中堂間),長子住東廂,次子住西廂,傭人住倒座房,女兒住后院,互不影響。這其中也有反映“男外女內”的中國傳統文化哲學的影響。

四、五進院的組合方式較多,通常為“前堂后寢”式。第一進院與三進院相同,第二進院是對外使用的廳房和東西廂房,之后再設一道垂花門,在廳房和這道垂花門之間形成第三進院,垂花門之后為正房和廂房所在的第四進院,是主院。如果后面還有后罩房,就構成了第五進院。還有的在倒座房北側再建一排南房,而組成四進或五進院的。

四合院設計為中軸布局設計,正房與倒座位于中軸線上。正房是全宅的主體,進深、面寬、架高與內外檐的裝修規格在全宅居于首位。正房的列柱是雙數,房間是單數,從而保證明間的房門在中軸線上。正房一般是三間。正房兩側有時構筑耳房。耳房的高度低于正房。正房與耳房的總長決定了四合院的寬度。

正房、倒座、兩廂都是單層建筑,而且各自獨立,互不相連。正房與倒座南北相望,兩廂的前檐位于正房墀頭墻的外側。正房兩側如果設有耳房,那么耳房的面闊與廂房的進深保持在同一尺度。如果正房的后面還有房屋,那么東面的耳房則作為通道。這一點是四合院與合院的根本區別。合院的房屋是相互連接的。比如,陜西歧山風雛村西周宮殿遺址,今天浙江紹興的臺門,西南地區的一顆印式住宅,四面的房子都相互銜接。

正房、倒座、廂房通常采取山墻到頂的硬山樣式。不在山墻也不在后檐墻開設房門窗戶,房門窗戶均向院內開辟。

宅門位于宅院的東南或者西北位置,是四合院的基本特征。如果宅院坐落在胡同的北部,則宅門位于東南角;如果宅院坐落在胡同的南部,則宅門位于西北的位置。宅門有屋宇門與墻垣門兩種形式。講究的四合院使用屋宇門。這種宅門又可以細分為廣亮大門、金柱大門、蠻子門與如意門四種。在封建社會,只有一定品級的官員才可以使用廣亮大門與金柱大門。百姓只能使用蠻子門、如意門與墻垣門。墻垣門的常見形式是清水脊小門樓。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|