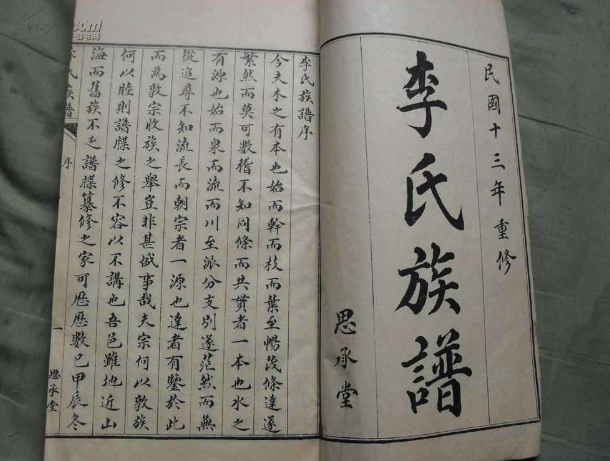

家譜又稱族譜、宗譜等。是一種以表譜形式,記載一個家族的世系繁衍及重要人物事跡,同宗共祖血緣集團世系人物和事跡等方面情況的歷史圖籍。中國人重視飲水思源,不忘祖宗先人。千年來,人們把祖宗的世系和事跡記錄下來傳給子孫,以此證明家族的存在。

經歷了歷朝歷代的連年戰亂和社會動蕩,歷史上傳世的家譜幾乎喪失殆盡,許多家族的世系也因此斷了線、失了傳。流傳至今的古代家譜,大多是明清兩代纂修。但明清兩代家譜造假現象卻是絡繹不絕,一些姓氏家族為了抬高自己的門第和郡望,習慣于與名人扯上關系,或硬追溯到某皇帝作自己的祖先。不少家譜為“光宗耀族”,往往攀附帝王、名臣為自己先祖。

根據專家考證,現存明清時期的家譜中,先祖內容大多都是虛構,譜中第一位先祖往往附會歷史名人。在古代戰亂頻繁情況下,想延續幾百年甚至上千年族譜是非常困難的。隨著社會的發展和生活的穩定,近幾代的家譜世系真實度還是很高的。

明清以后,官方繼續積極鼓勵家譜的纂修,康熙、雍正都曾號召纂修家譜,地方官員也熱衷于勸說百姓編修家譜,這使得家譜數量大增,甚至達到了沒有無譜之族的程度,纂修家譜成為家族生活的頭等大事。

為了提高家譜的“產量”,“譜匠”創造的家譜都有一定的框架和模式,比如“譜匠”習慣于用華美的詩詞歌功頌德,也喜歡把家譜中的先祖追溯到春秋戰國時期的名人,這也是他們認知中最古老的時期。

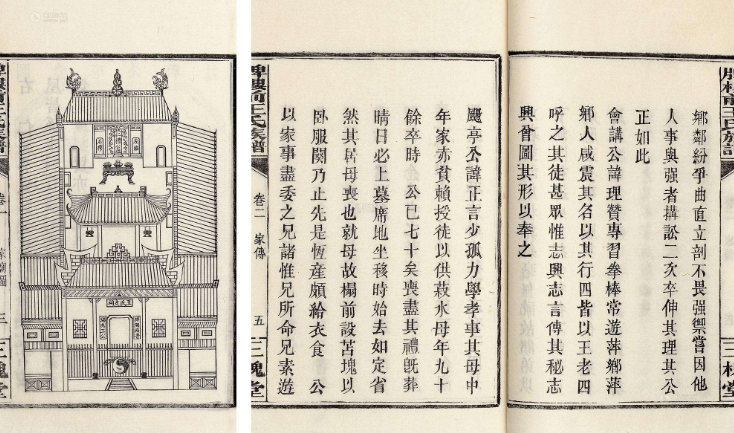

家譜名稱繁多,大致有宗譜、世譜、族譜、家乘、祖譜、譜牒、宗譜、會通譜、統宗譜、支譜、房譜等稱法。皇帝的家譜稱玉牒,如新朝玉牒、皇宋玉牒。家譜是記載某個姓氏家族子孫世系傳承之書,具有區分家族成員血緣關系親疏遠近的作用,是中國古代宗法制度的產物。

隨著歷史的發展,家譜由官修變為私修,所錄內容不斷豐富,其作用也不斷增加和變化。如今,家譜同各姓氏的郡望、堂號一樣,不僅為區別姓氏源流,可作為數典認祖、研究歷史、地理、社會、民俗等參考資料,它還是姓氏文化的重要組成部分。它以記載父系家族世系、人物為中心。

家譜是中國特有的文化遺產,在漢族有悠久的歷史,后來在民族融合中,逐漸在各民族中開始出現家譜。家譜不僅記錄著該家族的來源、遷徙的軌跡,還包羅了該家族生息、繁衍、婚姻、文化、族規、家約等歷史文化的全過程。

家譜是中華民族的三大文獻(國史,地志,家譜)之一,屬珍貴的人文資料,對于歷史學、民俗學、人口學、社會學和經濟學的深入研究,均有其不可替代的獨特功能。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|