蘇繡是中國優秀的民族傳統工藝之一,是蘇州地區刺繡產品的總稱,其發源地在蘇州吳縣一帶,現已遍衍無錫、常州等地。

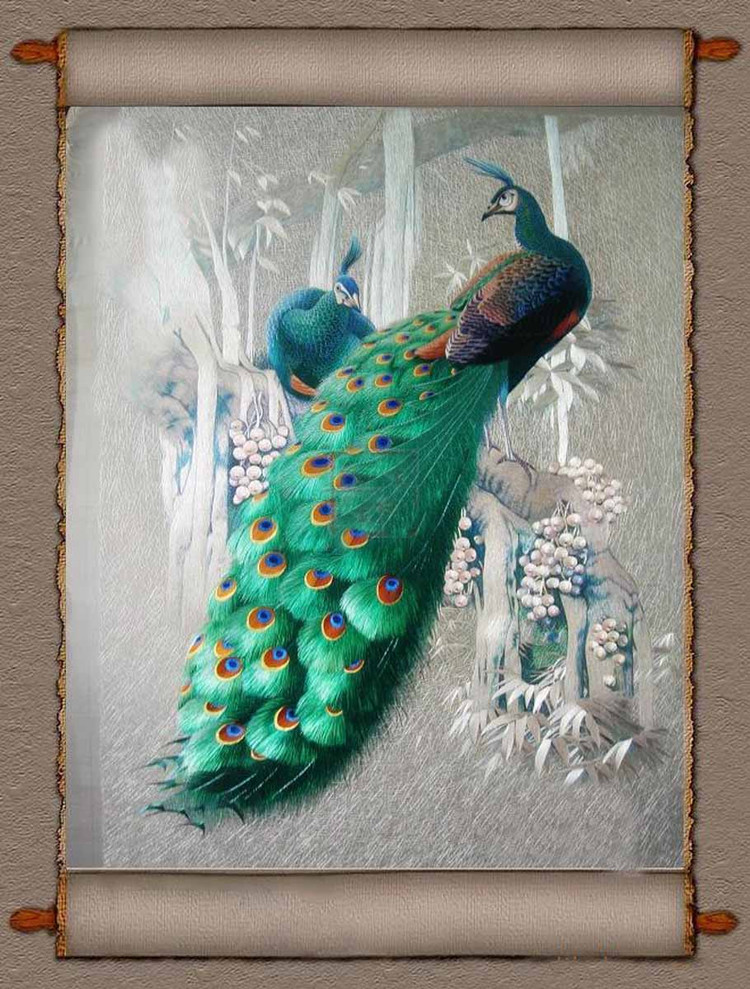

蘇繡具有圖案秀麗、構思巧妙、繡工細致、針法活潑、色彩清雅的獨特風格,地方特色濃郁。

蘇繡歷史

江蘇土地肥沃,氣候溫和,蠶桑發達,盛產絲綢,自古以來就是錦繡之鄉。優越的地理環境,絢麗豐富的錦緞,五光十色的花線,為蘇繡發展創造了有利條件。據西漢劉向《說苑》記載,早在二千多年前的春秋時期,吳國已將蘇繡用于服飾。

三國時代,吳王孫權曾命趙達丞相之妹手繡《列國圖》,在方帛上繡出五岳、河海、城邑、行陣等圖案,有“繡萬國于一錦”之說。

到了宋代,據《清秘藏》敘述,“宋人之繡,針線細密,用線一、二絲,用針如發細者為之。設色精妙,光彩射目。山水分遠近之趣,樓閣得深邃之體人物具瞻眺生動之情,花鳥極綽約底饞唼之態,佳者較畫更勝。”可見宋代蘇繡藝術已具有相當高水平。

明朝時,蘇繡已成為蘇州地區一項普遍的群眾性副業產品,形成了“家家養蠶,戶戶刺繡”的盛況。

清朝的蘇繡以“精細雅潔”而聞名,當時的蘇州更有了“繡市”的譽稱。清代中后期,蘇繡在繡制技術上有了進一步發展,新出現了精美的“雙面繡”,僅蘇州一地專門經營刺繡的商家就有65家之多。

蘇繡分類

蘇繡按用途分可分為:裝飾類(單面繡、雙面繡)、實用類(手帕、荷包),按觀感分可分為單面繡與雙面繡兩類。

單面繡

又名:蘇繡單面繡、一面光

所謂單面繡,就是在一塊蘇繡底料上,繡出單面圖像,可以是花草、人物、動物、寫真之類,背面裝裱畫版,外加中式或西洋畫框。單面繡一般懸掛于墻上,圖案精美,都可供人仔細欣賞的繡品。特點是做工精致,價格適中,性價比高。

雙面繡

又名:蘇繡雙面繡、兩面光

分類:普通雙面繡、雙面異色繡、雙面三異繡

所謂雙面繡,就是在同一塊底料上,在同一繡制過程中,繡出正反兩面圖像,輪廓完全一樣,圖案同樣精美,都可供人仔細欣賞的繡品。在中國蘇繡藝術中,雙面繡是它皇冠上的一顆明珠,集中體現了蘇繡的技藝水平。

工藝特色

蘇繡注重運針變化,截至目前為止,蘇繡教程里常用的蘇繡針法有:齊針、散套、施針、虛實針、亂針、打點、戳紗、接針、滾針、打子、擻扣針、集套、正搶、反搶等。

蘇繡具有圖案秀麗、構思巧妙、繡工細致、針法活潑、色彩清雅的獨特風格,地方特色濃郁。繡技具有“平、齊、和、光、順、勻”的特點。“平”指繡面平展;“齊”指圖案邊緣齊整;“細”指用針細巧,繡線精細;“密”指線條排列緊湊,不露針跡;“和”指設色適宜;“光”指光彩奪目,色澤鮮明;“順”指絲理圓轉自如;“勻”指線條精細均勻,疏密一致。

山水能分遠近之趣;樓閣具現深邃之體;人物能有瞻眺生動之情;花鳥能報綽約親昵之態。作

蘇繡制作過程

預備階段

首先要將制作過程中所需要的材料及工具準備好,要準備的材料有:底稿、底料、花線、綁線、連綁線、膠皮線;工具有:繃框、站架、手扶板、剪刀、羊毛針、繡花針、卷尺。

選擇底料

刺繡的原材料有3大類:綢緞類、棉布類、化纖類。細分起來主要有綾、羅、綢、緞、絹、紡、葛等。

制作底稿

底稿是將圖案通過專業打印機噴繪打印到絲綢布上的成品,它是繡品的模板。蘇繡底稿的來源大體可分為兩種:一種是專為蘇繡而作的畫稿;另一種是選自名家的作品,包括國畫、油畫、照片等。

繡花線、綁線連綁線

從市場上購買,要根據自己所需要的顏色,挑選色澤鮮艷、有光澤、粗細均勻的線。

刺繡

刺繡是一種長時間坐著操作的安靜的勞動,又是一種藝術性的勞動。通常,一件普通30厘米規格的繡品就要用半個月的時間來完成,因此,對刺繡者的要求也是非常嚴格的。

蘇繡現狀

中華人民共和國建立后,蘇繡得到進一步的恢復和發展。1950年后,國家專門設立了蘇州刺繡研究所,并開辦刺繡訓練班。蘇繡的針法由原來的18種發展到今天的40余種。

隨著中國對外文化交流的擴大,蘇州刺繡成為聯結各國人民友誼的紐帶。1956年開始,蘇繡藝人顧文霞、徐志慧、周巽先、錢漱渝、柳金燕等先后到英國、瑞士、德國、前蘇聯等國現場表演刺繡藝術。蘇繡被美譽為“有生命的靜物”、“東方的藝術明珠”。同時,近百次為國禮饋贈國外元首。

改革開放以后,刺繡業的集體成分開始向私有化過渡。民營企業、民間繡莊時有開設,方興未艾。在蘇州近郊,仍然活躍著幾萬名繡娘。

2006年5月20日,蘇繡經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2008年,無錫精微繡、南通仿真繡列入了蘇繡國家級非物質文化遺產擴展項目。

蘇州刺繡名揚天下,但刺繡藝術的發展也日益面臨知識產權問題的發展瓶頸:繡娘們的刺繡作品底稿少有原創,而自己的精品常常被別人仿冒。

面對各種新形勢的發展,而是更多的融合進購買者的思路與理念,通過純樸的蘇州繡娘純手工刺繡而成。讓蘇繡不僅是藝術,還更多地滲透進人性化的品味。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|