邢臺歷史上的名樓很多,下面十個(gè)為其中的代表,建筑年代跨越戰(zhàn)國到清代,其中有四座樓位于邢臺古城內(nèi),即唐代清風(fēng)樓、金代熙暉樓、后趙百尺樓和太武殿,惜唯有清風(fēng)樓留存至今。其中清風(fēng)樓和鎮(zhèn)水樓為河北省級重點(diǎn)文保單位,太子樓和梳妝樓為市縣級重點(diǎn)文物。

一、戰(zhàn)國內(nèi)丘太子樓

太子巖位于河北省邢臺市內(nèi)丘縣城西部30公里處,險(xiǎn)峰千仞,峻巖百層,草木豐茂,松柏秀榮。自周代以來,相繼建有諸多廟宇,是一個(gè)自然景觀與人文景觀相融相匯的風(fēng)景勝地。太子巖山腰有太子洞,昔有太子樓,樓后有洞,相傳虢國太子曾在此居住,并與扁鵲一起采藥。太子樓始建不詳,相傳建于戰(zhàn)國,后道光年間(公元1821—1850年)重修,今樓廢洞存,洞鑿于山壁上,深2丈,憑欄東眺,可見松柏蒼蒼,白云出岫,紅日升空。

二、后趙襄都百尺樓

百尺樓,后趙明帝石勒所建。石虎擒徐龕,“送之襄國,勒囊盛于百尺樓,自上攥殺之”。洛陽百尺樓為魏文帝曹丕所建,《寰宇記》說是曹睿建于金墉城內(nèi),“在故城西北角”,趙一清引《洛陽地圖》說“金墉城內(nèi)有百尺樓”。據(jù)此,后趙襄國百尺樓亦為仿洛陽百尺樓而建,位置當(dāng)在襄國宮城西北角。“百尺樓”—是襄國都城建筑中獨(dú)特一景,其實(shí)際功能兼有游賞美景和瞭望功能。登斯樓上,襄國美景一覽無遺,是石勒游玩之所。

三、后趙襄都太武殿

襄國,今邢臺市,后趙國都,趙王石虎作太武殿于襄國,作東、西宮于鄴,十二月,皆成。其中太武殿基高二丈八尺,縱六十五步,廣七十五步,以文石。下穿伏室,置衛(wèi)士五百人。以漆灌瓦,金瓦銀楹,珠簾玉壁,窮極工巧。殿上施白玉床、流蘇帳,為金蓮華以冠帳頂。又作九殿于襄國顯陽殿后,選士民之女以實(shí)之,服珠玉、被綺者萬余人。教宮人占星氣、馬步射。置女太史,雜伎工巧,皆與外同。以女騎千人為鹵簿,皆著紫綸巾,熟錦,金銀鏤帶,五文織成靴,執(zhí)羽儀,鳴鼓吹,游宴以自隨。奢侈豪華的太武殿透露了石虎的荒淫無道,所以在冉閔攻破襄國后,一把火焚毀了這些宏偉豪華的建筑。

四、唐代邢州清風(fēng)樓

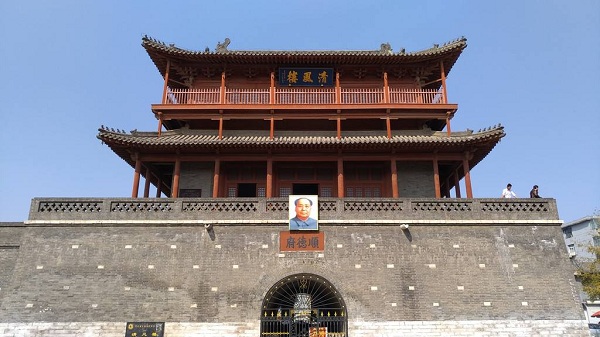

唐代邢州是繁華的商業(yè)重鎮(zhèn)和重要的軍事重鎮(zhèn),邢州白瓷號稱“天下無貴賤通用之”,素有“邢州富商天下第一”的榮譽(yù),唐代邢州駐軍為昭義軍,素有“昭義步兵天下第一”的榮譽(yù)。唐高祖李淵之子、魯王李靈夔和唐太宗李世民之子、紀(jì)王李慎先后任職邢州刺史。清風(fēng)樓,位于河北省邢臺市橋東區(qū),府前南街北端,原順德府衙(邢州州衙)南,相傳由唐高祖之子、魯王李靈夔任邢州刺史時(shí)所建,與滕王閣為同時(shí)代建筑。滕王李元嬰為唐高祖李淵第22子,魯王李靈夔為唐高祖李淵第19子,李元嬰任洪州刺史時(shí)修建了滕王閣,李靈夔任邢州刺史時(shí)修建了清風(fēng)樓,李靈夔為宇文昭儀所生,善音律,好學(xué)問,工草隸。清風(fēng)樓內(nèi)尚留存唐代詩人畫家王維留下的四季圖,頗足珍貴。

《順德府志》記載,清風(fēng)樓“建自唐、宋”,后因戰(zhàn)亂等故被毀壞,元代修繕后,與岳陽樓、滕王閣、黃鶴樓齊名,“夫滕王、黃鶴、岳陽、清風(fēng)之檐楹競奇,水山爭秀”。明朝憲宗成化三年(公元1467年),順德知府黎光亨為了紀(jì)念明朝開國100周年,不惜巨資重新修建,以宣揚(yáng)清風(fēng)廉政,所謂“皇風(fēng)肅穆,來自帝側(cè),我先宣之,播于八極”,以達(dá)到“污政云淆,清風(fēng)滌之;猛政酷烈,清風(fēng)涼之。”之教育,學(xué)士陳音撰寫了《清風(fēng)樓記》流傳于今。重建后的清風(fēng)樓具有典型的明代建筑風(fēng)格,為重檐歇山式結(jié)構(gòu),樓高7丈余,下面磚石筑臺,上面斗拱飛檐,氣宇軒昂,莊嚴(yán)雄偉。清風(fēng)樓歷來為官府藏書之地,民國時(shí)期鹿鐘麟開辟為中山圖書館,藏有三部鎮(zhèn)館之寶,即《欽定全唐書》一套計(jì)1684冊;《宋史》一套計(jì)800多冊,《滿清和帝俄談判記錄》一部。建國后交給國家圖書館。

清風(fēng)樓為河北省級重點(diǎn)文物保護(hù)單位,是邢臺市的城市原點(diǎn)所在,郡樓遠(yuǎn)眺自古為順德府十二景和邢臺八景之一。

五、宋代寧晉梳妝樓

宋仁宗的慈圣光獻(xiàn)曹皇后未出閣時(shí)的梳洗打扮之樓。曹皇后,邢臺寧晉人,即北宋名將曹彬的孫女、吳王曹玘之女,也是八仙之一曹國舅的姐姐。

為邢臺市重點(diǎn)文物保護(hù)單位。明嘉靖《寧晉縣志》、明《隆慶趙州志》、清康熙十八年《寧晉縣志》均有記載,并附有梳妝樓園景圖。遺址長12米,寬8米,高1.5米。1984年進(jìn)行調(diào)查時(shí),地面上有磚,玻璃瓦等建筑遺物。至今保存完好的只有一個(gè)刻有“梳妝樓”名字的石碑

六、金代邢州熙暉樓

熙暉樓,位于金代邢州城中軸線的北部,與中軸線南部的清風(fēng)樓兩翼對峙,入邢州南門,甕城三重,入門直對邢州州衙,東入邢臺驛,過七教坊、椽木巷、立節(jié)坊、成義坊后,即可見熙暉樓,熙暉樓始建年代不詳,相傳建于宋金時(shí)期。

宋金時(shí)期,邢臺是宋英宗和金宣宗的潛藩之地。金太祖完顏阿骨打之子完顏?zhàn)诿粲谔炀煸?1138)受封為邢王,金世宗之孫完顏珣于泰和八年(1208)受封為邢王,后繼位為金宣宗。大定年間,金世宗完顏雍勵(lì)精圖治,革除弊政。使金朝國庫充盈,農(nóng)民也過上富裕的日子,天下小康,實(shí)現(xiàn)了“大定盛世”,被稱為“北國小堯舜”。大定盛世時(shí)期,邢州也為小康之地,冶鐵、陶瓷業(yè)發(fā)達(dá),澆鑄于金大定二十四年(1184年)的邢州開元寺大鐵鐘,重約1.5萬公斤,鑄有黃道十二宮圖像和陰陽八卦圖,為中西合璧的精品,距今800余年,不銹不殘,圖像字跡清晰可辨,顯示出十分精湛的范模與鑄造工藝水平。大定年間的邢州節(jié)度同知王邦用,在達(dá)活泉和野狐泉二水相會處建柳溪亭,是當(dāng)時(shí)文人士大夫飲宴聚會之所,為一郡之勝。熙暉樓正好位于邢州城中軸線北部,每當(dāng)夕陽西下,登斯樓上,西望青山如黛、太行蜿蜒,北顧鴛水玉帶、柳溪水澤金光粼粼,東眺巨鹿平原一馬平川、大陸澤水天一色,南望邢州城內(nèi)椽檐萬家櫛次鱗比、與清風(fēng)樓南北并峙如比翼雙飛,誠是美景如畫。今這些建筑遺跡已經(jīng)不存,但中軸線依然存在,南北長街和府前街依然是河北省級歷史文化名街。

七、明代隆平鰲山樓

隆平縣,今邢臺市隆堯縣,鰲山樓在原隆平縣城隍廟內(nèi),每歲元宵夜燃燈于上,自正月初一至正月十五,逐日更換,宇義映照鮮明,知縣袁文煥重書《鰲山樓》古匾額,懸掛其上。

八、明清隆平嘉禾樓

嘉禾樓在原隆平縣縣署頭門,原為譙樓,明嘉靖十四年知縣王冕創(chuàng)建,清雍正六七年間,隆平縣疊產(chǎn)嘉禾,知縣鄭遠(yuǎn)欲記其祥瑞,遂以名樓為嘉禾樓。

九、清代南宮鎮(zhèn)水樓

鎮(zhèn)水樓即座落于河北省邢臺市南宮舊城十字街東北角的圖書館樓,曾是南宮的地標(biāo)式建筑,六集電視連續(xù)劇《平原槍聲》曾專程在這里拍攝外景。1984年南宮縣人民政府以“清代閣樓”之名列入縣級文物保護(hù)單位名單,2008年11月河北省則以“鎮(zhèn)水樓”之名列入第五批省級文物保護(hù)單位名單。鎮(zhèn)水樓由李瑤、李登州父子出資,建于同治年間,鎮(zhèn)水樓至今約有160年的歷史。

十、清代臨城高曠樓

在邢臺市臨城縣原有一名樓曰高曠樓,清代臨城籍商人楊麟所修筑,樓高三層,有克勤民事匾,乃欽差大臣王齊贈。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|