晉中大院也叫山西大院,是中國民居建筑的典范,向有“北在山西,南在安徽”之說。皖南民居以樸實清新而聞名,晉中大院則以深邃富麗著稱。在山西,元明清時期的民居現存尚有近1300處,其中最精彩的部分,當數集中分布在晉中一帶的晉商豪宅大院。

明朝初期,朱元津出于掃清殘余勢力和鞏固朱明封建王朝的目的,多次出兵塞北。為了解決駐邊軍隊餉需,洪武三年(公元1370年)起,在遼東、宣府、大同、延綏等九個軍事重鎮實行“開中”,商人以力役和實物向國家換取鹽引專賣權,控制鹽鐵資源的國家政權則視邊防軍情緩急,定期或不定期召商輸糧。

這一政策對相鄰九邊的省份特別有利,山西、陜西商幫就在“開中”實施之后,以臨近邊鎮的地利優勢,捷足先登,成為國家第一批有合法身份的官商。明代商品經濟發展迅速,經濟服務于政治的體制為商人與政權的溝通搭起了橋梁。明中葉正德、嘉靖年間的一系列政策,對商人的發展十分有利。前期參與國家重大經濟活動如鹽商一類的商人。

通過交結官府的活動,為其子弟爭得以郡縣學籍參加科考的權利。萬歷年間政府明令允許商家子弟參加科考,打破商人子弟不得為官的傳統習慣,商家子弟從此堂而皇之明正言順地步人仕途。清代捐納制度為商人擴充政治資本提供了最佳選擇。山西商人實力增強是大院群落出現的直接原因。

清代對民居建筑的限制有所放松。確切地講,清初以來實行捐納后,積累了相當財富的富有者階層為清廷解除困難的同時,也為門已創造了更寬松的環境。商民捐得官職,便名正言順心安理得地造房修宅擺排場。現存的山西大院,絕大多數是清中葉以來興建的。

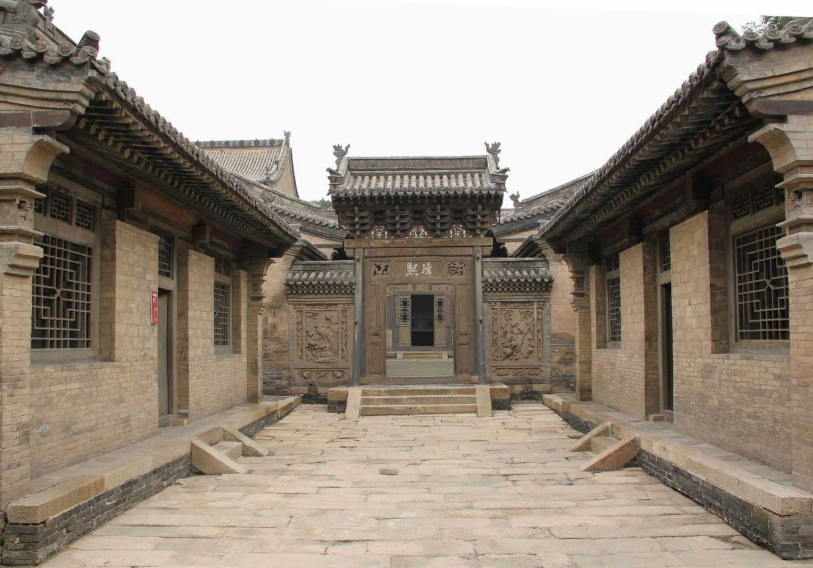

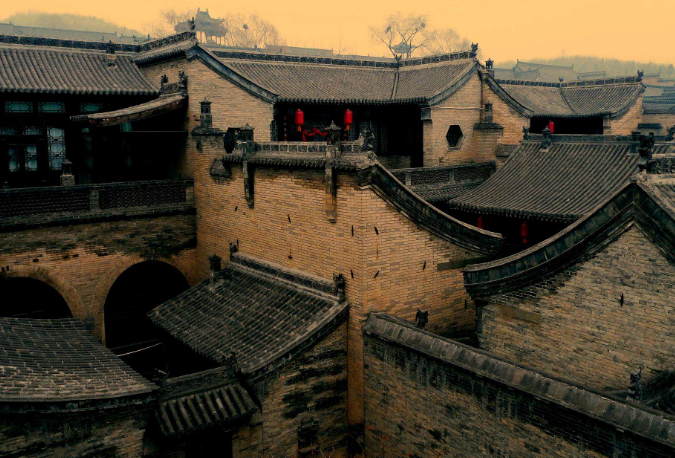

山西大院占地面積成千上萬平方米,院落建筑如城堡般堅固、樓高院深,墻厚基寬,防御性極強,有人歸納為這樣幾個特點:一是外墻高,從宅院外面看,磚砌的不開窗戶的實墻有四五層樓那么高,有很強的防御性。二是主要房屋都是單坡頂,無論廂房還是正房,是樓房還是平房,雙坡頂不多。由于都采用單坡項,才使外墻高大,雨水都向院子里流,也就是“肥水不外流”。三是院落多為東西窄、南北長的長方形,院門多開在東南角。現對外開放的幾個大院也僅僅是當年規模的一部分,比如渠家當年的宅院就占據了祁縣的半個縣城,規模之宏大令今人折服。

在山西大院群落里,精心構思巧妙設計的雕梁畫棟間蘊藏了豐富多彩的文化內涵,體現了中國傳統的道德文化和審美情趣。從門窗到牌坊的各種石雕、磚雕、木雕藝術作品,承載了古老中國的傳統習俗,囊括了中國傳統文化的方方面面。

建筑雄偉,精雕細刻,匠心獨具,兼具南北建筑文化。這里的建筑群將木雕、磚雕、石雕陳于一院,繪畫、書法、詩文熔為一爐,人物、禽獸、花木匯成一體,姿態紛呈,各具特色,充分體現了古代勞動人民的卓越才能和和藝術創造力。稱得上北方地區民居建筑藝苑中的一顆璀璨明珠。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|