最近,一部制作精良的古裝劇《長安十二時辰》上線,得到了觀眾的廣泛認可,喚起了許多人心中的“唐朝情結”。之所以說制作精良,是因為道具、場景對細節的把控都非常到位。比如就有觀眾曾好奇片中李必這一角色的芙蓉冠,簪子怎么是豎著插而非我們熟悉的橫著插?

后來經懂行的觀眾解釋,這是因為李必的人物原型,是當時信道的朝廷官員李泌,橫著插叫卯酉簪,豎著插叫子午簪,子午簪插法是道教人士用來表明自己身份有別于大眾的一種用法。

《長安十二時辰》顧名思義,講的是長安城24小時內發生的故事。開篇,靖安司李必收到密信得知突厥狼衛潛入城內,要在上元節行動,毀滅長安。危急時刻,李必從大牢里啟用了死囚張小敬來為“反恐”出謀劃策。

這個張小敬,十年西域兵,九年不良帥,入獄前殺了34人,甚至包括自己的上司。于是這一情節成了“好事”觀眾們重點的討論對象:在唐朝的法律中,真的可以允許死囚臨危受命嗎?

首先,一個基本的事實是,法律是隨著人文理念的進步而越來越先進的,遠古時期的某些法律看上去美好,但是卻不一定適合今天。唐朝的人文理念在當時非常先進,所以它的刑事法律制度與之前歷代相比,已經更為完備了。

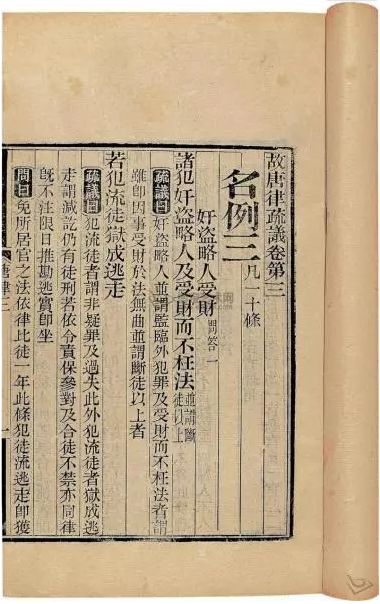

唐代的刑罰制度基本上繼承隋制,犯人犯罪,不外乎五類懲罰等著他,由輕到重有五檔,稱為“五刑”:笞、杖、徒、流、死。即鞭打、杖責、關押、流放和死刑。

中國傳統觀念認為,人命是最為寶貴的,《尚書·大禹謨》說:“與其殺不辜,寧失不經”,這就是在警戒掌握生殺大權的人一定要慎殺,所以歷史上對于死刑犯的態度也是越來越謹慎。

隋朝末年,由于沖突頻發,隋煬帝按照“亂世用重典”的原則,加大了刑罰的力度,造成了許多冤假錯案,殘酷的刑罰也使百姓不堪忍受。

李淵稱帝后,注意到了這一點,對刑法放寬處理,定律時大幅削減重罪特別是死罪的條款。據統計,唐律中足以被判死刑的罪有233條,比隋律減少了92條,也就是說,死刑的適用條例減少了將近30%。

而且,即便真的觸犯了這些死罪,也有可能被額外赦免。比如李世民登基后不久,就發生過一件這樣的案子:同州人房強的弟弟以謀反罪定論,在當時,謀反不僅是一等大罪,還需要連坐,所以,哥哥房強按照律令也是死罪。

由于唐代執行死刑需要走非常慎重的五套審核流程,即“州縣初審”、“大理寺復審”、“刑部復核”、“皇帝裁決”、“復奏請旨”,李世民自然得知了案情。

他覺得弟弟謀反,判沒有參與其中的哥哥一起死刑,在如此盛世之下未免過于苛刻。思考良久,找來群臣認真商議后,李世民決定免房強死罪,改發配流放之罪,避免了草菅人命的結果。

《唐六典·卷六》注:“《貞觀律》比古死刑殆除其半”。

在唐玄宗登基之后,“思宏王道之化,實務好生之德”,對待死刑的態度更加審慎。僅在開元三年(公元715年),就曾有五次恩赦之舉。

所以,在唐代,每一個死刑犯都要皇帝親自復審兩次才能執行,不斷減少死刑的法律條目,不時有王道恩赦這些舉措和事例,都說明了電視劇中“撈人戴罪立功”的情節雖然是虛構的,但在唐代的確有可能發生。

延伸到宋代,由于文人治國,人文理念進一步開化,對待死刑則是慎之又慎。當時有一條規定叫“凡死囚臨刑叫冤者,再勘問陳奏”。

就是說,死刑犯在臨刑的時候,如果喊出他是冤枉的,此案就必須重審、上奏。宋律還特別規定,如果劊子手聽到了犯人喊冤,卻依然執行死刑,劊子手就會被以殺人犯論處。

現在想來,電視劇中每有劫法場的情節上演時,必不可少的“刀下留人”的名臺詞,還真是有歷史依據的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|