長沙岳麓書院是中國現存規模最大、保存最完好的書院建筑群。書院始建于北宋開寶九年(976年),歷經宋、元、明、清各個朝代.迨及晚清(1903年)改為湖南高等學堂,至今仍為湖南大學下屬的辦學機構,歷史已逾千年,是世所罕見的“千年學府”。她的學生包括王夫之、曾國藩、左宗棠、熊希齡、程潛等,“惟楚有才,于斯為盛”正是岳麓書院的真實寫照。

宋真宗賜“岳麓書院”額。

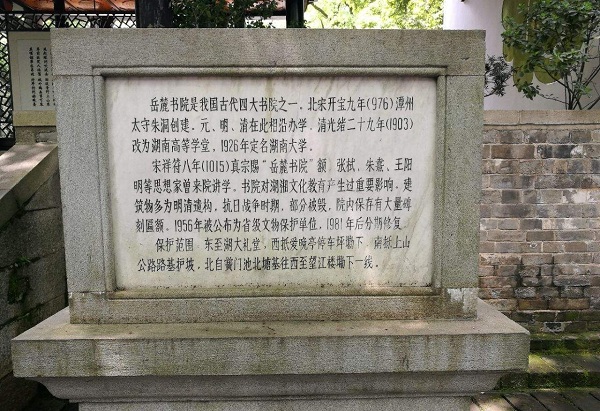

北宋開寶九年(公元976年),潭州太守朱洞在僧人辦學的基礎上,正式創立岳麓書院。嗣后,歷經宋、元、明、清各代,至清末光緒二十九年(公元1903年)改為湖南高等學堂,爾后相繼改為湖南高等師范學校、湖南工業專門學校,1926年正式定名為湖南大學至今,歷經千年,弦歌不絕,故世稱“千年學府”。南宋理學家朱熹等曾在此講學,據說,鼎盛時期從學有千人之眾。從岳麓書院至湖南大學的千年辦學歷史,深刻反映了中國教育制度的變遷,是我國高等教育發展史的一個縮影。

岳麓山自古就是文化名山。西晉以前為道士活動據點,曾建萬壽宮、崇真觀等。西晉泰始四年(公元268年)麓山寺創立。六朝建道林寺。唐代馬燧建“道林精舍”。唐末五代智璇等二僧建屋辦學,形成書院的前身。北宋開寶九年(公元976年),潭州太守朱洞因襲擴建,創立岳麓書院;大中祥符八年(公元1015年),宋真宗賜“岳麓書院”額,岳麓書院遂為全國四大書院之一。岳麓書院創立伊始,即以其辦學和傳播學術文化而聞名于世。

“青山有幸埋忠骨”。辛亥革命后,不少仁人志士的遺骸長眠于此,這也是岳麓山的一大奇觀。其中最著名的有舊民主主義革命先驅黃興、蔡鍔、蔣翊武、劉道一、陳天華,辛亥光復湖南的正副都督焦達峰、陳作新,同盟會重要成員姚宏業、禹之漠,著名學者楊樹達及大批陣亡將士的公墓,可歌可泣的壯烈事跡,已與岳麓青山溶為一體,是岳麓山文化浩氣長存的一個篇章,是碧血丹楓美景中最具有憂國憂民的感情色彩的一頁。

講堂在書院的中心位置,也是書院的核心,朱熹等曾在這里講課,“學達性天”是康熙皇帝御賜,“道南正脈”是乾隆皇帝御賜

自明宣德始,經地方官員多次修復擴建,岳麓書院主體建筑每一次集中在中軸線上,主軸線前延至湘江西岸,后延自岳麓山巔,配以亭臺牌坊,于軸線一側建立文廟,形成了書院歷史上亭臺相濟、樓閣相望、山水相融的壯麗景觀。書院的講學、藏書、祭祀三大功能得到了全面的恢復和發展,奠定了現存建筑基本格局。

“惟楚有材,于斯為盛”,這是湖湘地域的人文傳統、學術思想、人才培養、文化特色以及精神象征的最鮮明、最集中的代表和寫照。湖湘文化中最有成就、最有特色之處就是在一千多年湖湘文化史上所涌現出的一代代知識群體,包括宋代理學派、明代心學派、明清實學派、清代漢學派等,由于他們在歷史發展的重要時刻,勇于承擔知識創新、社會道義的責任,充分發揮了知識群體在社會歷史發展中的作用,故而成就了一代代卓有歷史貢獻的人才。

御書樓,藏書的地方,據說里面現在還藏有《四庫全書》等古籍

近代以來,湖湘地區首先涌現了以陶澍、魏源、賀長齡、賀熙齡等人為代表的經世改革派,尤其是魏源的改革開放思想,在中國近代史上產生了極大的影響,而這個知識群體里的這幾個代表人物均是岳麓書院的學生,深受岳麓書院“堅定其德性,明習于時務”的思想影響。

近代湖湘的第二個知識群體是曾國藩、左宗棠、胡林翼、郭嵩燾、劉蓉、曾國荃、劉長佑的湘軍集團和洋務運動的首領,他們是推動中國近代化的重要政治人物。近代湖湘的第三個知識群體是譚嗣同、唐才常、沈藎、熊希齡為代表的維新變法人才集團,以及黃興、蔡鍔、陳天華、程潛等人為代表的民主革命派人才集團,這個知識群體是推動中國近代化的一支重要力量,而這批人物大多又與岳麓書院以及改制后的學堂有著密切的學脈關系。

近代湖湘的第四個知識群體是毛澤東、蔡和森、鄧中夏、何叔衡、李達等早期共產主義者,他們以自己的思想與實踐為人民革命和新中國的建立做出了卓越的貢獻,而他們也同樣深受岳麓書院的文化教育的影響。這個知識群體的精神導師就是岳麓書院的學生楊昌濟,青年毛澤東曾寓居岳麓書院多次,深受“實事求是”校訓影響,蔡和森、鄧中夏還是書院改制后的高等師范的學生,李達后來擔任了新中國成立后湖南大學首任校長。

至今作為國家重點文物保護單位的岳麓書院仍然在進行高等教育。書院是湖南大學人文社會科學研究基地,國學研究基地,湖南省湖湘文化研究基地。書院宋明理學、中國書院史、湖湘文化史、中國禮制史的研究水平在國內外處于領先地位。并致力于建成在國內外具有較高學術地位的中國傳統文化研究基地、中國書院研究基地、中外文化交流中心。

如今也是全國唯一招收學生的古代書院,文廟兩側有研究生教室。一代一代的岳麓師生,一直傳承書院的人生態度和文化擔當,也使其文化千年弦歌不絕,楚材于斯為盛。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|