一個地名,一段故事,承載了一座城市的文化。而那些街巷的名字,如同橋梁,鉤串起城市的歷史記憶。

上一期,我們探索了吳山、萬松嶺、秋濤路等山嶺、水文、寺觀的歷史記憶。今天,小編繼續帶大家一起追溯那些杭州街巷地名背后的故事......

(四)橋梁地名

杭州自古多橋梁,是杭城舊多河道,人煙稠密,經濟繁榮的標志。橋多建于交通要津,兩端聯系街巷,許多街巷就以橋名之。所以這類地名成為杭州地名的重要特色之一。

當年東河上的菜市橋

菜市橋,因其地適宜種植蔬菜,辟有菜市而得名。鹽橋,外來鹽船多泊于此,鹽船待榷,裝卸繁忙。賣魚橋,舊時魚市所在。江漲橋,傳說舊時錢塘江潮水可漲至此,故名。

此外還有天水橋、龍翔橋、眾安橋、井亭橋、寶善橋、拱宸橋、南星橋等,有些地名至今仍起著地段中心點的作用。同時還產生了以橋為中心的系列街巷地名,如新橋四周有新橋直街、新橋橫街、新橋西河下、新橋河下、新橋弄等。

其中的拱宸橋在杭州拱墅區北部,以橋得名。拱宸橋橫跨運河,是石結構三孔橋。相傳在古代,“宸”是指帝王住的地方,“拱”即拱手,兩手相合表示敬意。每當帝王南巡,這座高高的拱形石橋,象征對帝王的相迎和敬意,拱宸橋之名由此而來。

(五)景觀地名

這類地名是指古代有此景點,后來景點廢除而沿用為當地的街巷名。這一類地名在杭城雖不多,卻反映出杭州作為風景旅游城市的特色,為尋幽訪古提供線索。

如秋濤路,原為觀潮勝地,清朝建有秋濤宮,民國筑路時,雖已無此景,仍名秋濤路。半道紅,相傳舊時夾道栽桃花,“半道春紅”為湖墅八景之一,巷以此名。雙輝弄,據傳農歷十五、十六,此弄有日月同照奇觀,故名雙輝。綠楊新村,原為涌金門外臨湖之地,楊柳廣植,民國建村時,遂名。桃花弄,舊時多桃花,因以名弄。“東園巷”,則以園名巷。

(六)建筑地名

作為一個風景城市,杭州有悠久的歷史,它的許多地名都以亭、臺、樓、閣等建筑命名,如鼓樓、雄鎮樓、環翠樓、石牌樓、楊家牌樓、水星閣、大梵閣弄、三里亭、萬壽亭、瑞石亭、四宜亭、二涼亭。

@向你學習19

鼓樓初名朝天門,元成祖大德三年(1299)整修后改稱“拱北樓”,樓上貯鐘鼓,專司報時。詩曰:“颯颯秋風起白榆,山前吹徹小單于。行人便作邊城聽,忘卻杭州是故都。”

明朝太祖洪武八年(1375),又更名為“來遠樓”。因占卜出此樓不利,遂易名“鎮海樓”,詩人凌云翰曾作《吳山偉觀》一詩:“譙樓佳麗倚高寒,城郭渾疑畫里看。舊說青山如立馬,新題華表似飛鸞。東西淮海三千里,左右江湖十二闌。區宇清寧民物樂,臥聞鼓角報平安。”清初,民間稱鎮海樓為“鼓樓”。

@紅外攝影

(六)城門地名

南宋以前,杭州有旱門十三個,水門五個。自元、明、清以來,杭州城已固定為十個城門,從前人們把十大城門及各門的物產編成杭曲小調:“百官(武林)門外魚擔兒,壩子(艮山)門外絲籃兒,正陽(鳳山)門外跑馬兒,螺螄(清泰)門外鹽擔兒,草橋(望江)門外菜擔兒,候潮門外酒壇兒,清波門外柴擔兒,涌金門外劃船兒,錢塘門外香籃兒,太平(慶春)門外糞擔兒。”

幾經滄桑,隨著杭州城池的不斷變遷,昔日起重要作用的城門均已湮沒,取而代之的是古城門遺址的石碑。

古武林門石碑

武林門,杭城北部城門,雄偉壯觀,岳珂《望北關門》詩有“萬里云開端日明,雕甍遙接九重樓”句。陸游在《訪客至北門,抵暮乃歸》詩中說其“九衢浩浩市聲合,四塑酣酣雪意驕”。

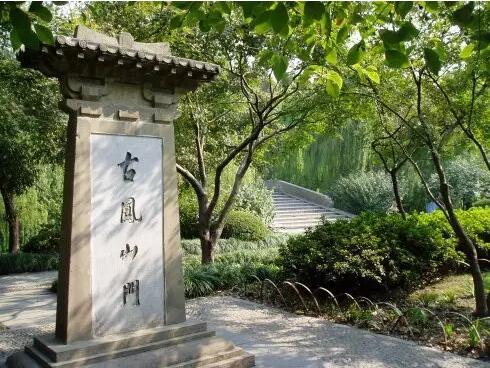

古鳳山門石碑

鳳山門,明、清兩代杭州城的南門。它是杭城唯一正南的城門,所以俗稱正陽門,又因它位于鳳凰山麓的東北,故稱鳳山門。

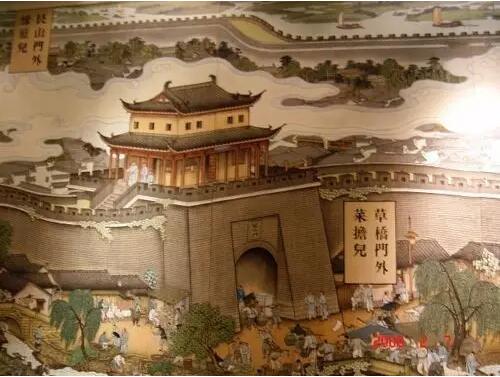

望江門外菜擔兒

望江門,始建于南宋紹興年間,城門東有草橋,故杭州人又叫它為“草橋門”,相傳梁山伯與祝英臺來杭讀書,在此結為兄弟,故有“草橋結拜”的故事。

清波門外柴擔兒

清波門,最早建于唐景福二年(893),《白蛇傳》中白娘子的一句“我住在西湖邊清波門”,更使清波門名聲在外。

涌金門外劃船兒

涌金門,古杭州西城門之一,傳說此為西湖中金牛涌現之地,因而得名。位于涌金門外的放廬,是“辛亥革命老人”黃元秀的故居。20世紀中國畫壇最具傳奇色彩的國畫大師張大千以及著名金石大師吳昌碩都曾是放廬的座上賓。

分割線

對杭州這些橋梁、景觀名、城門是不是有了全新的認識?

還想了解更多嗎?我們下期再見!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|