近年來中國社會在劇烈的變化中趨向西化,社會對于中國固有的建筑及其藝術多加以普遍的摧殘。尤其對于見識越來越廣,節奏越來越快的現代都市年輕人,傳承和弘揚中國古建筑似乎成了一項“逆時代”的另類工作!

事實上,除非我們麻木到不知道尊重中國悠久,燦爛的文化,如果有復興國家民族建筑的決心,對我國歷代文物加以認真整理及保護時,我們便不能忽略對中國建筑的研究!

中國古代的建筑靠師徒口傳心授,很少寫成書,所以能夠傳世的古建筑專著可謂鳳毛麟角,《營造法式》是其中最重要的一本。可以想象,年輕的梁思成收到這本書的時候,就像得到武功秘笈一樣開心。

可接下來是巨大的反差,這本北宋時代的書像天書一樣沒法讀懂,即便是熟讀《四書五經》,《春秋》《論語》爛熟于心的古人,也因不是建筑專業出身,根本無法理解書中乾坤!

《營造法式》(陶本)大木作制造圖樣之一

梁思成和他的同事們破譯天書的第一步,是在中華大地上遍尋唐、宋、遼、金時期的古建筑,其中最重要的三座建筑,分別是天津薊縣獨樂寺觀音閣、山西應縣木塔和五臺山的佛光寺大殿!

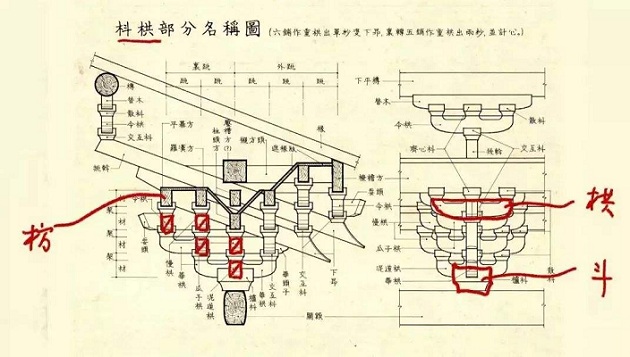

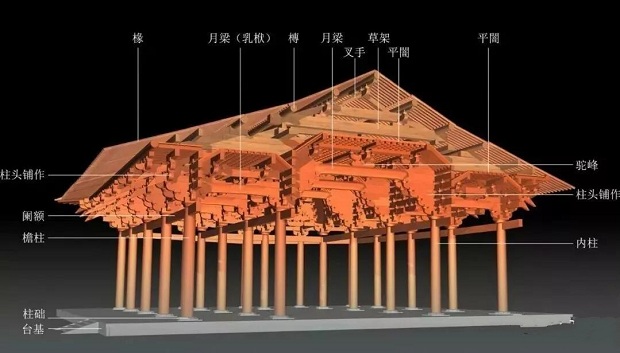

特別是在對獨樂寺觀音閣的研究當中,他發現這座建筑雖然有成千上萬個木構件,卻總共只有六種規格。這說明,它是一個高度標準化的設計,這是中國古代建筑非常重要的秘密。

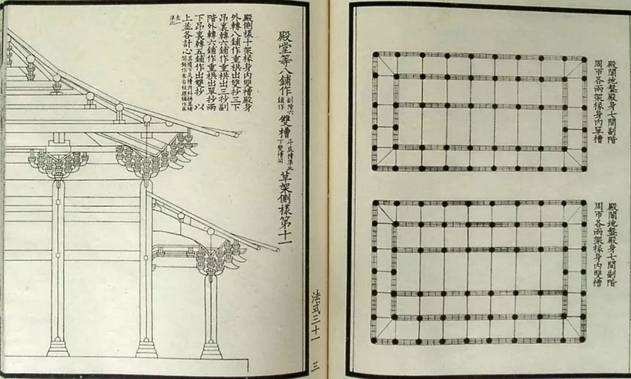

這個秘密在《營造法式》中是怎么表達的呢?有一句很重要的話:“凡構屋之制,皆以材為祖。”這里的“材”字,指的是標準木材。

《營造法式》把這個標準材的斷面規定為3:2,還讓它具有了高度科學的受力性能,并且把這個材分成八個等級,用來蓋規模大小不等的建筑。

《營造法式》大木作制度示意圖

另一段很重要的話是:“凡屋宇之高深,名物之短長,曲直舉折之勢,規矩繩墨之宜,皆以所用材之分,以為制度焉。”

簡單解釋的話,是指一座木結構建筑渾身上下各種重要的設計尺寸,其實都是以材為基本的模數,模數化的設計是中國古代建筑很重要的一點。

什么是模數呢?簡單地說,如果有兩個人長得一模一樣的話,我們說他們像一個模子刻出來的,所以標準材其實就是中國古代木結構建筑的模子。

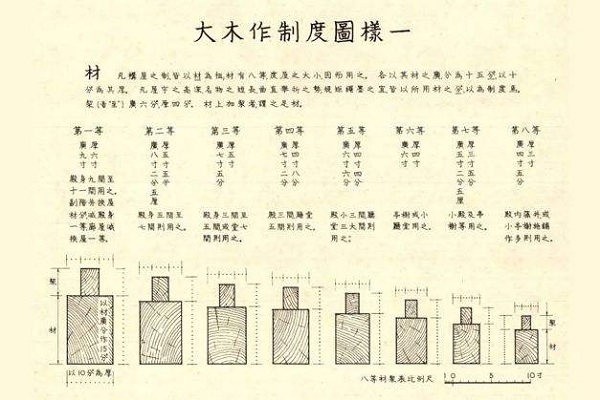

一個很形象的例子是斗栱。像漏斗形狀的木結構構件,叫斗;所有長條形像弓一樣的木構件則叫栱。

《營造法式》斗栱各部分示意圖

所有栱的橫斷面,其實都是一個標準材,不管它在什么地方、具體叫什么名字。不僅如此,所有用來連接斗栱的這些枋,它們的橫斷面依然是標準材。

標準材占據了一個木結構建筑絕大部分的材料。我們可以想象,這些標準材可以在一個工廠里大量地生產,然后搬到工地現場進行加工和組裝,這樣大大加快了中國古建筑建造的速度。

中國歷史上有很多關于建造神速的神話。比方說唐長安的皇宮,大概三倍于今天的北京故宮,十個月建成。再比如說歷史上曾經存在過的最大的木結構建筑,武則天時代的明堂,寬和深差不多都是90米,占地面積大概四倍于今天的故宮太和殿,高接近86米,比應縣木塔還要高,這樣的一座皇皇巨構不到一年建成。

武則天明堂復原效果圖(王貴祥復原)

唐太宗時代的名臣魏征為官清廉,家里都沒有堂屋,李世民看不下去,就把皇宮中的一座小殿賜給魏征當他家的堂屋。這座小殿從皇宮搬到魏征的府第,再到蓋起來,一共就花了5天時間。

中國古代建筑的標準化、模數化、裝配式,最后真正實現了所謂的多快好省。把它和計算機思維一比較,就會發現兩者是非常相通的。

我們可以根據《營造法式》做一系列的標準木構件,形成一個模型庫,在建造任何一個獨特建筑的時候,只需把模型調出來,修改一點尺寸就能進行搭建。

非常復雜的佛光寺大殿或觀音閣,事實上大家看到的密密麻麻的斗栱都是標準件。

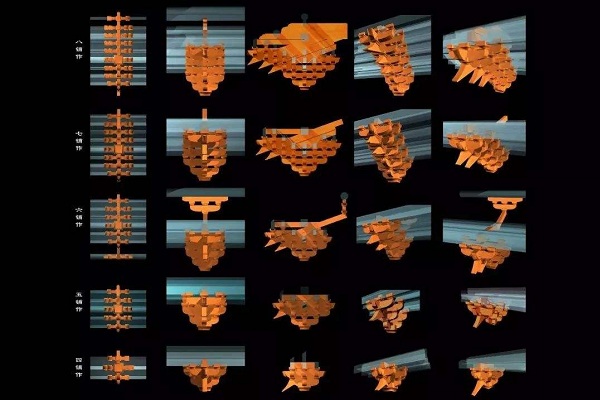

《營造法式》斗栱四鋪作至八鋪作計算機三位模型

獨樂寺觀音閣高度標準化、模數化的木構架

林徽因后來在給梁思成著作《清式營造則例》寫的緒言當中總結了中國古建筑的精髓,她說像《營造法式》這種標準化、模數化的設計,以及帶有斗栱的木構架,就是中國古建筑的真髓所在。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|