春雨連綿不斷,幾只麻雀飛來檐下避雨,停棲在我窗臺。不到一尺距離,我停下工作,細看麻雀轉頭顧盼,小心翼翼,抖落身上雨珠。我不確定,它們是否看懂我臉上微笑,逐漸沒有戒心,一步步靠近,與我相對凝望。

想起陶淵明的詩“眾鳥欣有托,吾亦愛吾廬”,麻雀暫來屋檐下托身,使我一時眷愛起自己的家。

童年住在城市邊緣,家的四周是菜田。走在田陌間,菜花招來蝴蝶飛舞。清溪水渠環繞,水聲嘩嘩。腳步踏過,青蛙紛紛跳入水中。我低頭看,濁水澄清處,水上漂著浮萍、菱葉,水底密聚螺螄、蚌殼、蛤蜊。

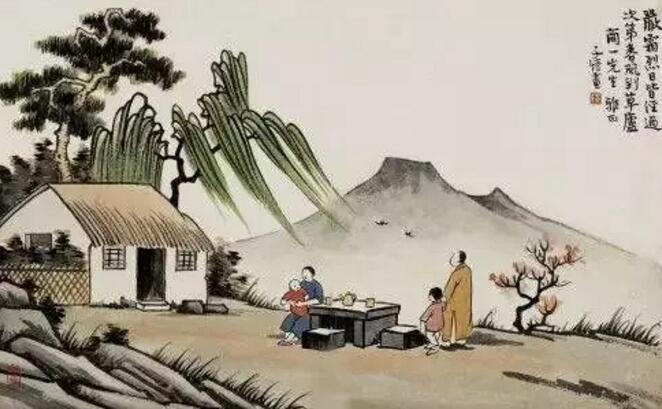

菜田邊一排四棟黑瓦平房,是省政府宿舍,我家是第一戶。斜屋頂,洗石子灰墻,竹籬圍繞一圈。因為是邊間,院子特別大,種了許多植物。柳樹、扶桑、芙蓉、番石榴高大枝椏橫伸出竹籬,常引來路人攀折;低矮的草本花卉有海棠、美人蕉、雞冠花、雛菊,菜圃里還有母親種的西紅柿、茼蒿、辣椒、茄子。紅嫣紫翠,顏色紛紜,一年四季都好看。

每日下課,回到家,幫忙喂雞喂鴨是我的工作。我先跟姐姐去池塘,用竹蔑縞的籮撈浮萍,再隨哥哥去溝邊挖蚯蚓,這兩樣都是喂鴨子的食物。黃昏以后雞鴨鵝都回家,各在院子占一角落,相安無事。偶然一只公雞跑去追鴨,母親厲聲喝止,罵道:“做雞也不安分!”母親語言挺奇怪,我聽不懂,公雞卻似乎知錯,低頭回到雞群,乖乖臥下不語。母親高興,便贊美:“比人還懂事”。

我家養了雞鴨鵝,沒有養豬。附近鄰居幾乎家家養豬,家門口都置一土甕,用來盛裝廚余餿水。后來我才知道,“家”這個漢字,象形著屋頂下養了豬。漢代墓葬出土最多豬圈,豬圈形式不一,方的圓的都有,造型稚拙可愛。一只肥大母豬,躺在地上,五六只小豬仔趴著吸奶。漢代綠釉陶制作的豬圈、水井、灶間,洋溢著生活的幸福感,使人領悟,“房子”并不等于“家”。“房子”只是硬件,“家”還是要有人的生活內容。現代城市的建筑,無論多么富麗堂皇,不知道為什么,總讓我覺得,屋頂下常常少了內容,“家”變成空的殼子。

農業時代,屋頂下總要豢養點牲畜,才像一個家。灶間總要鍋碗瓢盆,有點柴米油鹽氣息,才像一個家。現代工商業社會,屋子里豢養牲畜當然困難,工作忙碌,家里自己開火的也越來越少。我常常在想,如果再造現代漢字的“家”,屋頂下應該放進什么內容?

屋頂下是否至少應該有個“人”呢?我不敢確定。

許多講究的住宅設計,總讓我覺得是一個櫥窗,櫥窗只需要在外面觀賞,并不需要生活,不需要有“人”做內容。一個朋友邀我看她的家,說是“極簡”風格。我走進廚房,進口的廚具簇新,外層的護膜還在;我又走進衛浴間,全白的顏色,從天花板到地面,干干凈凈,鍍金的水龍頭發著冷冷的光。一面很大的鏡子,映照出我和主人的臉。我問主人:“在這住了多久?”她想一想,說:“兩年了。”聽起來好荒涼。

我沒有說什么,我懷念起自己的家,懷念起小時候種滿花樹的家和雞鴨一起長大,黎明時會被殺豬的凄厲叫聲驚醒。我也懷念起現在的家,窗外有一條大河,月圓時會在窗臺打電話給遠方朋友,要他抬頭看一看月亮。

春雨連綿,麻雀會來屋檐下避雨,他們不多久飛去,再來時口中銜草,在檐下隱蔽處跳躍忙碌,似乎決定此處是可以安身的處所。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|