7月1日開始,被稱為“史上最嚴”垃圾分類措施的《上海市生活垃圾管理條例》正式實施,垃圾分類已經全面推開。上海作為先行者,強制垃圾分類的樣本,無疑將成為此后45個城市的范本。

關于垃圾分類的話題一直霸占最近各大平臺的熱門頭條。在社會不斷進步,科技飛速發展的同時,環境污染、生態破壞問題十分突出。近年來,人們對于如何處理垃圾問題給予了高度重視,那么我國古代人民又是如何處理垃圾的呢?

中國古代垃圾處理

其實,環保問題并不是一個新鮮的現代問題,它是一個古老而悠久的話題。古代人講求“天人合一”,“天”就是自然環境,“人”就是人類社會,“天人合一”則要求人類與自然環境和諧共處。所以,我國古代各朝各代對于垃圾處理問題也十分重視,一般都會通過立法的方式對垃圾處理做出要求。

商朝

《韓非子·內儲說上》記載到:“殷之法,棄灰于公道者,斷其手。”“灰”是指垃圾,“公道”是指街道,意思是商朝的法律規定,凡是把垃圾倒在大街上的人要被砍掉手臂。對于商朝“棄灰之法”中刑罰的殘酷性,一直存在爭議,但通過各種論證證明商朝的“棄灰之法”是存在的。

先秦

先秦時期商鞅變法,秦國成為典型的“依法治國”的國家,對于垃圾處理的立法,《漢書?五行志》記載到:“商君之法,棄灰于道者,黥。”“黔”是古代用作刑罰,即在臉上刺上記號或文字并涂上墨。也就說是,商鞅在秦律中明確規定,在街道上丟棄垃圾,要在臉上刻字。

唐朝

到了唐朝,統治者們對生活垃圾的管理更加規范和嚴格。唐朝時期,長安城是世界上最大的城市,居住人口高到達上百萬,每天產生的生活垃圾自然也數量巨大。《唐律疏議》記載到:“其穿垣出穢污者,杖六十;出水者,勿論。主司不禁,與同罪。”意思是說,唐代律法規定,對于隨便丟棄垃圾的人,杖刑六十下,如果管理部門監督不力將一同獲罪。

此外,《太平廣記》記載到:“唐裴明禮,河東人。善于理生,收人間所棄物,積而鬻之,以此家產巨萬。”意思是說,唐朝人裴明禮,是河東人。裴明禮非常會料理生活,操持家業。他收購世間遺棄的物品,積攢到一定數量后再賣出去,這樣,他積贊了萬貫家財。

宋朝

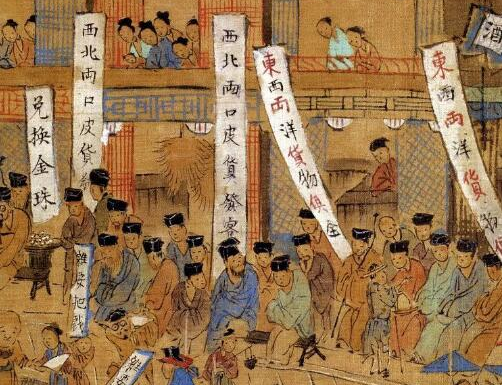

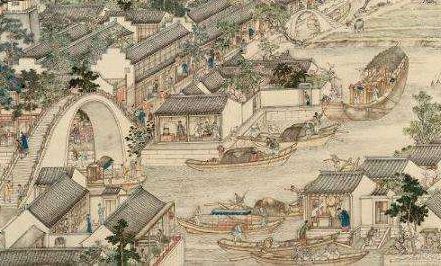

宋代也是中國歷史上城市發展的繁華期,每天產生的城市垃圾不可輕視。宋代時期則出現了專職的環衛工人。朝廷設置了一個專門的機構——“街道司”來管理城市的環境衛生。街道司可以招募500個環衛工人,其職責包括整修道路、疏導積水、灑掃街道、整頓市容等。

砍手臂、在臉上刻字、杖刑……從這些刑法可以看出,我國古代對于亂丟垃圾的處罰還是相當嚴酷的。而當今時代,全球垃圾問題日益嚴峻,垃圾制造增多,垃圾回收率低下,生活垃圾快速增長,推動“垃圾分類”已經刻不容緩。

作為社會的一份子,我們有義務積極參與到垃圾分類當中,為解決生態問題貢獻出自己的一份力量。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|