毗鄰北京著名的后海風景區咫尺之遙的地方,有一座清朝遺存至今保存最完整的王府——恭王府(和第)這座有著200多年歷史的王府原為大貪官和珅所建,恭王府府邸內的建筑分東、中、西三路,由南向北,以嚴格的中軸線貫穿著多進四合院落組成。三路建筑既布局分明,又相互連接貫通,穿胡同,過門樓,進院落,真有穿越歷史的感覺。但是今天咱們不說穿越。咱們說恭王府的三絕一寶。

第一絕——西洋門

后花園的漢白玉拱門。由于造型仿制西洋建筑而建。又稱西洋門。此門并非和珅建園時留下,而是后來繼任者恭親王奕?改造時所添置。

這座西洋造型的漢白玉石拱門處于花園的中軸線之上,是后花園的正門。門額上外刻有“靜含太古”四個字,內刻“秀挹恒春”四字,意為享太古之幽靜,擁滿春色滿園,體現出深邃渾厚怡然自得的意境,蘊涵著道家的哲學思想,也可說囊過中國古代建筑的悠揚和西洋建筑的奔放。實唯有其一,無需他物的深刻含義。

相傳,也是當時北京三個西洋門唯一一個流傳至今的門。也自然成為了恭王府的一處“點睛之筆”。

第二絕——花園大戲樓

大戲樓位于邀月臺東部,占地逾700平米,同時容納200人,沒有任何電子擴聲設備,臺下觀眾卻能從各個方向上聽清臺上的聲音。據傳,這個戲樓采用了一種聚聲的木材建造,再加上獨特的聲學結構設計,使得聲音繞梁三日,卻不絕于耳。

戲樓呈三券勾連搭結構,南面戲臺高約1米,用紫硬木雕花屏障隔離前臺和后臺,上面懸掛“賞心樂事”的匾額。寓意為愉快的心情。戲樓天花板上和四面墻上畫滿藤蘿和紫花,全部構造未用一顆鐵定,全為楔形榫卯結構搭建。四壁彩繪均為人工涂繪,氣勢古樸優雅,使觀眾有種在藤蘿架下看戲的感覺。時光倒置。遙想當年京城里的京劇名角都以能在此戲臺演出為榮,興趣所致,王府主人也會上臺與仆人同臺自娛自唱。

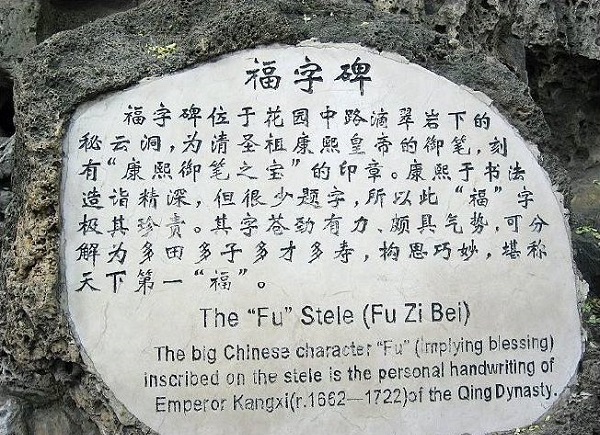

第三絕——福字碑

這塊碑被和珅藏的“很深”,卻又敬如神明。這塊藏于洞中的福字碑原是紫禁城的鎮城之寶,上面的字是康熙御筆親提,相傳,孝莊皇太后在六十大壽之前突生重病。康熙帝效仿古人為祖母祈福增壽,沐浴齋戒三天并創作了出這幅絕世的珍品。孝莊皇太后收此大禮后不久,身體痊愈。而孝莊也借此碑的靈氣而成為清朝最長壽的皇后。

老道的和珅重金賄賂買通看門守衛和太監大總管將其從故宮中偷運出來。但這個寶貝卻不能見光,供人觀賞。于是和珅費盡心機將其藏于王府花園滴翠巖下的秘云洞中,且放置石碑的地方恰為整座王府花園的中心處。由此可以看出和珅的對此石碑的重視程度。

藏于自家的山洞中,作為鎮宅之寶。也是因為此物的尺寸很有講究,能放進但拿不出。就連安放這座福字碑的假山也有門道,據傳聞這是用糯米漿雞蛋清混合調制砌筑成的,堅固異常,山上置兩口缸,缸底有管子通到假山上,通過往缸中注水的辦法來增加洞中的濕度。假山下有一幽靜的洞天,常年恒濕恒溫。高1米多,長近8米的福字碑就放在洞正中。

這塊碑不僅因為康熙留存人世的題字極少,倍顯珍貴;而且因其巧費心機的字形令人驚嘆,仔細揣摩福字間,可以讀出“多子、多才、多壽、多田”,而田字卻并不封口,意味著封土無疆,財無止境。因此這處“一絕”常聚集不少游客,仔細研讀,用手觸摸,希望沾些福氣。嘉慶三年(1799年)嘉慶三年,乾隆駕崩,和珅被抄家。抄走金銀無數。唯一沒有被抄走的寶物就是這福字碑。今天我們才得以有幸可以看到。

一寶——“福”字滿園

整座恭王府寶氣不散,據說是因為府內各處藏著多達1萬多個“福”字,可謂處處被“福”籠罩。因而恭王府又被稱為-萬福園傳聞,和珅在設計這座園子的時候,共設計了九千九百九十九只蝙蝠,留心觀察造型多見蝙蝠倒掛,寓意“蝠到”。也取諧音“福”。除了蝠池(觀月臺周圍的水池),后面的蝠廳和中間以邀月臺為身子的整體蝠形建筑造型外,其他蝙蝠都藏身于長廊雕版之中,唯有這第一萬個“福”不是蝙蝠,而是作為一絕的“福字碑”。

歷史給我們留下了很多財富,無論是物質的還是精神的,都是人類發展進步的寶貴遺產。我們應該尊重歷史,保護文物。將中華民族的優秀傳統文化傳承下去。讓我們的子孫后代也能看到中國五千年歷史文化中的精髓。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|