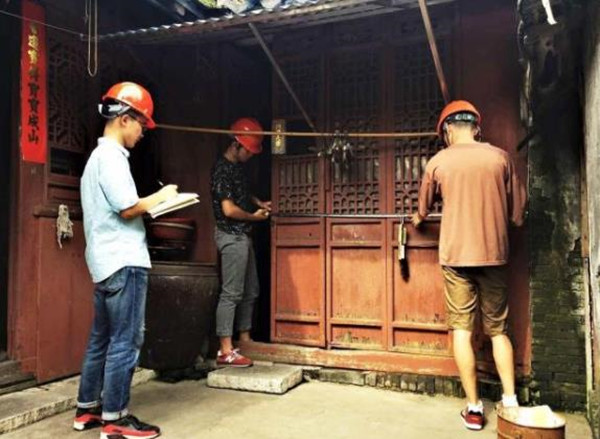

炎炎夏日,揚州大學建筑科學與工程學院建筑系的師生來到泰州歷史文化街區,探訪其中的古建筑,對其進行系統詳細的測繪工作。據了解,該校已連續20年開展古建筑測繪與記錄存檔工作,迄今已為揚州、泰州兩市的絕大多數古建筑完成了3D建模,建立了一個“古建筑基因庫”,也為城市規劃部門提供了詳實的數據。

烈日下,小組成員用水準儀等測量工具精確測量建筑的各項數據,之后用紙筆繪出建筑的草圖,將測量到的數據一一記錄下來。再根據測得的數據,在工程制圖軟件中繪成古建筑現狀圖,并將有破損的古建筑用軟件進行復原得到復原圖。

“古建筑年代久遠,往往由于基礎的不均勻沉降、長期承受荷載、材料的風化勞損,以及自然因素等影響,導致構件有不同程度的變形,甚至損壞。”團隊指導老師張建新表示,為了能真實反映建筑的原本面貌,他一直要求學生們務必做到真實、準確。復雜的周邊環境也給測繪小分隊的工作帶來了不少難度。“市內的傳統建筑周邊環境復雜,有時無法使用現代工具,只能使用最基本的人工測量。”小分隊成員郭晉哲同學說,“希望通過這項工作,為揚泰兩市歷史建筑的保護出一份力,推動地區古建筑保護的數字化進程。”

“綜合運用測量和繪圖技術來記錄和表達古代建筑,將古代建筑從整體到細節一一記錄下來,是一種最直接的方法。”張建新表示,中國古建筑是中華文化的精髓與瑰寶,古建筑傳承千百年,一街一巷、一磚一瓦無不印著歷史的痕跡,蘊含著深厚的文化內涵,是城市歷史的見證者。揚州大學建筑科學與工程學院的青年學生們一棒接一棒,歷經20年,肩負起為這些古建筑測繪與記錄存檔的工作。“迄今,我們已初步建立完成揚州‘古建筑基因庫’,收錄了揚州吳道臺宅第、賈園、廖可亭鹽商住宅、何園、個園等古建筑的測繪數據,完成了3D建模,為城市規劃部門提供了詳實的數據。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|