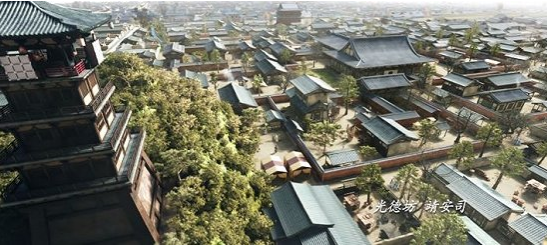

如今正在熱映的懸疑歷史古裝劇《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》,翻拍自馬伯庸的同名小說,作者用洋洋灑灑40萬字,書寫了發(fā)生在唐長(zhǎng)安城上元節(jié)當(dāng)天12時(shí)辰的事,不僅高度還原了當(dāng)時(shí)唐長(zhǎng)安城宏大的背景格局,也構(gòu)建出一個(gè)完善的社會(huì)體系,先來看一下唐長(zhǎng)安城的布局。

唐長(zhǎng)安城的建筑布局是十分規(guī)整的,宛如一張棋盤,這便不得不說唐長(zhǎng)安城的規(guī)劃制度——里坊制。里坊制,三國(guó)至唐是其極盛時(shí)期,圖中的每一個(gè)小方塊叫“坊”,每個(gè)坊其實(shí)就是一個(gè)居民區(qū),坊的四面以高墻圍住。唐長(zhǎng)安城東西14條街,南北11條街,劃分出108個(gè)坊。

01.通信-望樓

望樓,古時(shí)用作古代戰(zhàn)爭(zhēng)中觀敵暸哨。在《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》中每三百步設(shè)一望樓,望樓上武侯,武侯自望樓看到長(zhǎng)安任何異狀,都以約定暗語(yǔ)速傳靖安司。靖安司對(duì)任何一處所發(fā)命令,瞬息即可橫跨整個(gè)長(zhǎng)安城。然而歷史上,對(duì)于唐代長(zhǎng)安是否存在望樓并不存在確切的考證。

歷史上的長(zhǎng)安雖然沒有望樓系統(tǒng)這么復(fù)雜的信息傳遞系統(tǒng),但卻設(shè)置了單向的信息傳遞系統(tǒng)——街鼓,主要用于傳遞時(shí)間。

02.交通-朱雀大街

唐代以朱雀門為準(zhǔn),東西向和南北向橫錯(cuò)交叉的六條大道稱為“六街”。其中最有名的朱雀門大街,長(zhǎng)5公里,寬150米。這種寬度早已超出了當(dāng)時(shí)使用的實(shí)際需求,它的主要目的便是保護(hù)皇上的安全(當(dāng)時(shí)的弓弩射程70米左右,而皇上在中間走,兩邊弓弩便射不著)。

唐代的交通規(guī)則叫《儀制令》,比如“賤避貴、去避來”,交通與封建禮制中的等級(jí)關(guān)系有著不言而喻的聯(lián)系。而在西安發(fā)現(xiàn)的唐長(zhǎng)安城明德門的遺址中,門檻中間甚至發(fā)現(xiàn)了與唐代馬車輪距一樣的鋸齒,體現(xiàn)出唐朝人車分流的規(guī)劃思想。

03.購(gòu)物-東西市

唐代經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展,長(zhǎng)安商市也極其繁榮。長(zhǎng)安城中東西兩市各占兩坊之地,各有二百二十行。在唐代長(zhǎng)安購(gòu)物只能去西市和東市,擺滿了來自世界各地的奇珍異寶。東市的貨物大部分從中原地區(qū)、日本、新羅引進(jìn),西市大部分是從胡人那里引入,從糧食、樂器到身上的金銀器掛件,包羅萬象,價(jià)格較之東市更高。

其中“買東西”的一個(gè)說法就來自于東西市是專門買東西的地方。

西市由于靠近西城開遠(yuǎn)門、金光門,交通便利。西域諸國(guó)胡商沿絲綢之路來長(zhǎng)安,多住在西市,此處胡商多,胡姬酒肆多,文人多來光顧。西市也稱金市,李白《少年行·其二》詩(shī):“五陵年少金市(西市,金主西方)東。”“笑入胡姬酒肆中。”

東西市有嚴(yán)格的開放時(shí)間。張九齡在《唐六典》卷20記載“凡市,以日午擊鼓三百聲,而眾以會(huì);日入前七刻,擊鉦三百聲,而眾以散。”(中午開市,以300下鼓聲之后才能進(jìn)。到了晚上,以300下鉦通知西市閉市。鉦亦名“丁寧”,中國(guó)古代打擊樂器。)

04.吃喝

唐代集中買賣的地方為東西二市,但各坊內(nèi)也有買賣者。坊內(nèi)各種各樣的十字路口,分割成很多“曲”,臨街開著各式各樣的鋪?zhàn)印H珙C政坊有餛飩曲(巷)、長(zhǎng)興坊有畢羅店(畢羅:唐代有餡食品)、輔興坊的胡麻餅很有名,永昌坊有茶肆,勝業(yè)坊有推著小車賣蒸餅(饅頭)的。在吃的方面,唐朝主食以面食為主,更準(zhǔn)確的說是以餅為主,餅的種類多達(dá)幾十種(當(dāng)時(shí)的語(yǔ)義中,饅頭也算餅的一種)。

《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》第六章申初中有一段話:“升道坊里有一個(gè)專做畢羅餅的回鶻老頭,他選的芝麻粒很大,所以餅剛出鍋時(shí)味道極香。我從前當(dāng)差,都會(huì)一早趕過去守在坊門,一開門就買幾個(gè)。”很多看過原著的人稱這段為全書最感人篇章。

在喝的方面,不得不提道政坊的酒,叫蝦蟆酒。董仲舒的墓設(shè)在這里,因其身份尊貴形成“文官下轎、武官下馬”的規(guī)矩,由此該地得名“下馬陵”,后口音誤傳成蝦蟆陵。

05.居住

長(zhǎng)安城根據(jù)等級(jí)制度分為宮城、皇城、外郭三重環(huán)套的格局。宮城是皇上居住的地方,也是全國(guó)的政治權(quán)利中心,外郭即為老百姓居住的地方,也就是平民區(qū)。

其中宮城由“三大內(nèi)”——“西內(nèi)”太極宮、“東內(nèi)”大明宮、“南內(nèi)”興慶宮組成。從三大內(nèi)的位置可見,皇上居住的地點(diǎn)由長(zhǎng)安城北部正中(太極宮)逐漸遷移至長(zhǎng)安城東北角龍首原之上(大明宮),最后移到原來的外郭(興慶宮)。

靠近宮城的永昌坊、光宅坊,也稱“待漏”之處,百官清晨入朝,在此等待朝拜天子。翊善坊,靠近大明宮,高力士居住于此。皇城下面是首善之地,也是當(dāng)時(shí)房?jī)r(jià)最高的地方,住的都是達(dá)官貴人,如永崇坊,安祿山居住于此。崇仁坊,所有等著授官的人居住的地方。而從延平門往南基本就十分荒涼了。

對(duì)于居住,原著中曾寫過元載十分會(huì)享受,亭子上面專門用水往下澆,水順著亭子流下來,叫"自雨亭",夏可避暑。住的房屋為了防止蚊蟲,墻泥里混著花椒。宋代王讜《唐語(yǔ)林·卷五·補(bǔ)遺》“天寶中,御史大夫王鉷有罪賜死,縣官簿錄金共太平坊宅,數(shù)日不能遍。宅內(nèi)有自雨亭子,檐上飛流四注,當(dāng)夏處之,凜若高秋。”

06.計(jì)時(shí)

在“日出而作、日落而息”的中國(guó)古代,一晝夜被分為十二時(shí)辰,分別以地支(子丑寅卯)序之,每個(gè)時(shí)辰相當(dāng)于今日的兩個(gè)小時(shí)。以圭表、日晷或銅壺等測(cè)得時(shí)辰,便擊鼓報(bào)時(shí),以便讓民眾知曉。唐·李咸用《山中》詩(shī):“朝鐘暮鼓不到耳,明月孤云長(zhǎng)掛情。”在唐代城樓報(bào)時(shí),鼓響,城門關(guān)閉,實(shí)行宵禁;鐘鳴,城門開啟,萬戶活動(dòng),“晨鐘暮鼓”便來源于此處。

07.宵禁

鼓聲隆隆,不僅是一種報(bào)時(shí)方式,也是當(dāng)時(shí)宵禁制度的保障。所謂宵禁制度,不論是宮城門、皇城門、外郭城門,還是各個(gè)坊市門,昏而關(guān),晨而開,定時(shí)啟閉。早先各門的開關(guān),靠專人“諸街晨昏傳叫。”后來于貞觀十年(626年)十二月,馬周建議:在六條主要大街設(shè)備大鼓,五更天將明時(shí),隨著皇宮正南門承天門鼓響,六街擂鼓三千聲,宮門、城門、坊門依次開啟。日暮時(shí)承天門鼓響,六街擂鼓八百聲,各門關(guān)閉,大街上不許有人走動(dòng)。(《隋唐嘉話》)。

后來修建于明代的西安鐘鼓樓逐漸代替了承天門的報(bào)時(shí)作用。西安的鐘鼓樓如今仍在報(bào)時(shí),重槌之下,十里可聞。

08.游樂-平康坊、曲江池、花萼相輝樓

平康坊毗鄰皇城、興慶宮、太極宮、大明宮、東市等,達(dá)官貴人聚居,十分繁華。平康坊分三檔,南北中曲。東北部三條曲巷,稱北里,妓女聚居。

長(zhǎng)安城紈绔子弟多來平康坊北里狎妓,新進(jìn)士也來此游玩娛樂,這里誕生了很多才子佳人和很多唯美的愛情故事,如唐傳奇《李娃傳》。劇中奸相權(quán)臣李林甫的宅邸也坐落于此。

在唐開元年間修建完成的曲江池風(fēng)景區(qū),位于唐長(zhǎng)安城的東南角,是城中公共園林的代表之作。唐代曲江池,通過黃渠引潏水注入,水量充沛,水域面積廣大,加之曲江池四周遍植柳樹、桃樹等各種樹木花卉,風(fēng)景十分優(yōu)美,成為節(jié)日活動(dòng)、文人提名的圣地。

提到曲江池,“探花”一詞來歷頗成趣談。自唐中宗開始,新科進(jìn)士放榜后由政府組織一場(chǎng)慶祝宴會(huì),地點(diǎn)便指定在曲江。又因?yàn)闀r(shí)值每年三月的春花爛漫之時(shí),又名"杏園宴"。宴會(huì)開始前在今科進(jìn)士中選年少俊美者乘馬采花,以助喜慶,遂稱為"探花郎"。

唐代李淖《秦中歲時(shí)記》“進(jìn)士杏園初宴,謂之探花宴。差少俊二人為探花使,遍游名園,若他人先折花,二使者被罰。”

開元二年,唐玄宗將興慶坊置為興慶宮,系玄宗朝的政治樞紐,里面建立勤政務(wù)本樓和花萼相輝樓。花萼相輝樓前期主要用于玄宗兄弟聯(lián)絡(luò)感情,后于以開元二十四年為界發(fā)展出聚會(huì)宴請(qǐng)、舉行科考等功能。劇中上元節(jié)花燈表演便在此處,隨著劇情的發(fā)展,花萼相輝樓即將登場(chǎng)。

通過《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》可以窺見,長(zhǎng)安城市民各個(gè)方面的生活方式,充滿煙火氣。高度還原的歷史背景,讓人有置身于唐代長(zhǎng)安的真實(shí)感,宛若一幅中國(guó)古建筑小史中的眾生百態(tài)圖。正如原著作者馬伯庸所說:“這層文化最大的魅力,在于表層下面所隱藏的這些老百姓的生活。”

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|