遼是北方少數民族契丹建立的政權,統治時間從公元916年至公元1125年。遼中京在內蒙古赤峰市寧城縣境內,是遼代五京之一,具體位置在寧城縣城天義以西三十多華里的鐵匠營子鄉和大明鎮之間的老哈河北岸。據史料記載,遼中京建于遼代六帝圣宗耶律隆緒統和二十五年正月至二十六年五月(公元1007年至公元1008年)。遼亡后,又經金、元、明沿用,火廢于明初(公元1399年),歷時392年。

公元十世紀初,游牧于潢水(今赤峰市巴林左、右旗境內的西拉木倫河)之濱的契丹族逐漸強盛起來。其首領耶律阿保機統一各部,于公元907年稱帝,為遼太祖,建立了契丹封建王朝。九年后,建紀元“神冊”。神冊三年在臨潢(今赤峰市林東鎮)建皇都,史稱遼上京。公元927年二帝太宗耶律德光繼位,十一年后,定遼上京臨潢府為皇都,改國號為“遼”,原南京遼陽府為東京遼陽府,升幽州為南京。在此之前,太宗得幽、云十六州后,在河北省正定縣曾建過一個遼中京,不久便廢。遼此時已比較強大,東邊渤海國年年進貢,西邊西夏對遼稱臣,南面后晉甘愿認遼為父,南唐則過海上貢。疆域展馳數千里,東到日本海,西至新疆阿爾泰山,南越長城,占有河北大部,北到今蒙古國的克魯倫河流域。

遼自建至亡共歷219年,曾建有重要的五京:上京臨潢府(今赤峰市林東鎮)、東京遼陽府(今遼寧省遼陽市)、南京析津府(今北京市)、中京大定府(赤峰市寧城縣境內)、西京大同府(山西省大同市)。《遼史》云:“圣宗賞過七金山(今大明鎮內距中京城北數里的九頭山),土河(今老哈河)之濱,南望云氣,有郭郭樓闕之狀,因議建都。”于是擇良工于燕、薊(今河北薊縣一帶),施工兩年,建東西八里,南北七里半的大城。

何天明在其《遼朝步入盛世的京城—遼中京》一文中,分析了遼中京建城的原因:“當時,遼宋之間已經實現和平往來,遼上京所在的今內蒙古自治區巴林左旗東南波羅城,從地理位置、交通狀況等方面來看,已經具有遼朝統治大后方的地位。多種經濟的發展以及與周邊政權的密切交往在客觀上對遼朝的城市建設提出了更高的要求。遼圣宗在視察中選中的老哈河北岸地區,無論從自然地理環境還是人文環境來講在當時都是其他地區無法替代的。這座都城,北可以保證上京的安全,南可以加強與燕云地區的交往,東可以與遼東京形成犄角之勢。老哈河、西拉沐淪河流域及其周圍,又是契丹部族力量較為集中的地區,具有本民族的政治統治優勢。其重要目的之一就是根據形勢的需要鞏固遼朝政權在老哈河、西拉沐淪河這個契丹族活動的核心地區的政治、經濟、文化地位。所以,當遼宋之間訂立了“澶淵之盟”之后,興建遼上京的事便受到遼朝統治集團的重點關注。加之結盟之后宋朝提供的的“歲幣”在很大程度上增強了遼朝的經濟實力,遼朝境內的契丹人與漢人的關系又處于歷史上最為融洽的時期,再建都城所需的多種條件都已成熟。”演淵之盟后,遼統治者為了進一步加強與北宋的睦鄰關系,方便友好往來,最大限度地吸取中原地區的經濟、文化成果,在杰出的契丹女政治家承天皇后和遼圣宗的主持下,決定遷移都城,建中京大定府。

遼中京布局仿宋都汴梁城,設有宮殿、門掖、樓閣、府庫、市肆、廊房。城墻三重,分外城、內城、皇城,成“回”字形。城墻全部用版筑,現殘跡最高達4米,是遼代城址中保存得較好的一處城。外城址平面呈長方形,東西寬4200米,南北長3500米,南城正中有門,并有甕城,四角有角樓,但未發現馬面。自南門朱夏門到內城的南門陽德門,全長1400余米,正中有一條寬64米的大道,大道的兩側有用木板覆蓋的排水溝,直通朱夏門兩側的城墻下的石涵洞。在距朱夏門約500米的大道中心,殘存一座馬鞍形土包,推測可能是市樓的遺址。大街的兩側有對稱布置的街道,南北向的經路各三條,東西向的緯路各五條,路寬4至15米。由這些街道組成的坊區,是漢族居住的地方。外城的北部有寺廟、廊舍、驛館和官署的遺址,在城內西南角的山坡上,還分布有密集的寺廟建筑遺址。

內城址位于外城中央偏北,平面為長方形,東西寬200米,南北長1500米。城內多是空曠的地方,從南墻正中的陽德門到宮城南門閶闔門,有一條寬約40米的大道。大道在閶闔門南約85米處,與一條寬15米昀東兩道路相交,這條東西道路兩端向北轉折,通入宮城。

宮城即稱“大內”,位于內城北部中央平面呈正方形,每邊長1000米。北墻即利用內城的北墻,另筑東、南、西三墻,現今尚可見到東、西兩墻南端的角樓址。南墻及正中的閶闔門,都已不存,閶闔門東、西180米處,發現有寬約15米的豁口,應為東、西掖門的門址,三門都有寬約8米的道路通入宮城。閶闔門北中軸線上有一處大型宮殿址。東西兩掖門內側各有兩重宮殿遺址,據史料記載,這里應是稱作武功殿和文化殿,分別是圣宗及其母蕭太后的起居處。

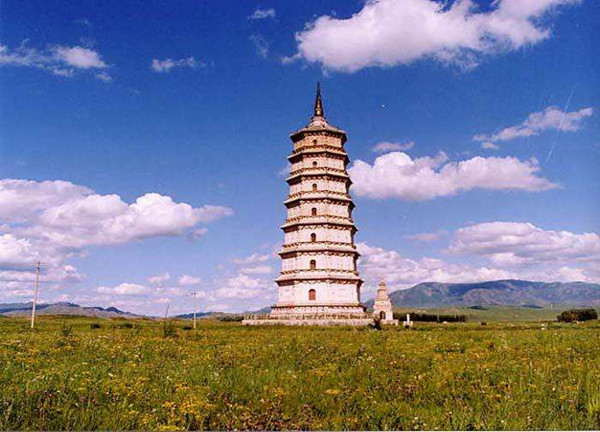

在遼中京城遺址內外,現存磚塔三座。大塔位置在外城內、內城外東南角處。小塔也在外城內,內城外偏西南位置。半截塔在城外西南山坡,據民間傳說,始修未完,并非倒塌所致,另一說法,認為在元地震時上半截倒塌所致。

姜懷英等人在其《遼中京塔的年代及其結構》文中,詳細描述了三座塔的情況,“大明塔平面呈正八邊形,南向,十三級實心密檐式磚塔,通高73.12米,巍然矗立于老哈河畔,是一座宏偉的遼塔。基座高14.25米,建在高約5米的長方形土臺上,須彌座每面以短柱間隔成三間,內雕卐紋,上起仰蓮和“梟混”曲線形平座承托華麗的塔身。維修中發現基座下部和仰蓮上方后補面磚一層。塔身高10.99米,上寬10.21米,下寬10.63米,和緩的收分給人以端莊穩定感。塔身外角雕砌八根塔形倚柱,上方陰刻:凈飯王生處塔、菩提樹下成佛塔、鹿野園中法輪塔、耆阇崛山般若塔、庵羅林已維摩塔、婆羅林中圓寂塔、給孤獨園論議塔、曲女城邊說法塔,八大靈塔名目,下方刻觀世音菩薩、慈氏菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛手菩薩名字。塔身八面中辟券龕,內雕坐佛,龕外側圓雕二脅侍、二力士,上雕垂幛紋瓔珞式寶蓋、須彌山和飛天像。正面立佛著菩薩裝:寶冠、瓔珞、袈裟偏衫,結堅固金剛拳印,舟狀火焰紋背光,似阿閦如來像。券龕兩側有兩行蒙文題記,內容是:“大清咸豐甲寅年補修”。余七面佛像螺髻偏衫,結跏趺坐于束腰須彌座上。所有佛、菩薩、飛天、寶蓋都是粗砌成形后,經鑿、刻、水磨拋光、著色等多道工序而成,造像線條流暢,體態豐滿,菩薩足踏蓮花,頭梳高髻,薄裙袒胸,手持凈瓶、蓮蕾,文靜矜持;金剛力士袒胸赤臂,手握金鋼杵,肌肉隆起,威嚴兇悍;飛天高髻長裙,足腕跣露,天衣飄動,窈窕輕倩。整個壁面雕飾華麗,刻工精細,顯現出遼代嫻熟的雕刻技術和高超的藝術成就。和大多數遼塔一樣,二層以上的塔身驟變低矮,塔身寬度逐層遞減,整個塔的輪廓呈錐體狀。塔檐距離極密,底層大檐采用斗拱、椽飛、上鋪瓦頂構成,二層以上的塔檐改為疊澀檐外接木椽,反迭澀收頂結構。所有斗拱、角梁、檐椽、飛椽、望板均用堅硬的柏木制作,這是和一般遼塔磚雕仿木作法所不同的,每根椽頭懸掛鐵鈴一只,共3600余只。檐頭八角墊“升頭木”,舒展如翼,上起戧脊、博脊、戧獸、套獸一如木構建筑形制。斗拱四鋪作,出華拱承替木、撩檐枋,與《營造法式》“單卷頭”作法相似。補間斗拱用六朵,單材23x15,架高11厘米,約合四等材。華拱、泥道拱下面墊10x13厘米小拱頭、是遼、金斗拱特殊手法之一。大檐平出181厘米,其余塔檐先自壁面疊砌八層“板檐磚”,挑出90-100厘米,上鋪木椽平出55厘米,總共挑出壁面145-155厘米。木椽埋砌在塔體內2.5米,尾徑15想x15,椽頭10x10厘米,兩側斜殺,底面上卷。塔頂以八角須彌座收頂,須彌座高8.16米,其上安裝紫銅婆金塔剎,高僅2.88米,從尺寸和式樣看均非遼代原物。維修在塔剎寶珠內清理出大量五谷雜糧和幾尊佛像、銅鏡和銅錢,所出銅錢以民國年限最晚,因此推定該塔剎是清代至民國維修時更換的。佛像、梁仿斗拱盛裝彩畫,卐紋、椽飛涂成土朱色,二層以上塔身、塔檐呈白色。維修在第二層塔檐發現“壽易四年四月”墨書題記,書寫在迭澀檐底層白灰皮上,說明建塔伊始或不久該塔已涂白色。大明塔建成后屢經地震沖擊,1290年元代大地震,震中寧城烈度達9度,大明塔雖有水平、垂直錯動,但整體是穩定的。一個重要原因是塔體自下而上每隔2米左右有一層放射形網狀木拉筋,每層拉筋由垂直壁面的32根柏木枋和平行壁面的16根柏木橫梁咬口搭接成網狀木排,相當于現代建筑抗震筋和圈梁的作用。宋代磚塔也用木筋,但只有很少幾層平行壁面交圈的“拉扯木”,沒有垂直壁面的拉筋,因此,遼塔抗震性能更高些。古代造塔的施工方法,民間有一種“堆土起塔,挖土成塔”的傳說,修一塔墊一層土,塔建成后再自上而下將土挖掉,露出塔身。按現存宋、遼、金磚塔結構來看,絕大部分是用腳手架施工的,此說顯系無稽之談。許多遼、金塔壁面上都有排列有序,露出壁面的木梁頭,宋代磚塔多有規律性的洞眼,這些木梁頭和洞眼的水平、垂直距離與腳手架立桿、橫桿之間的尺寸幾乎是一致的,洞眼的大小正好可以插進一根橫梁。時至今日,有些地方維修古塔只沿塔的四周搭一單排架,利用塔上原有洞眼鋪架排木施工。遼、金塔很可能也是這種施工方法,大明塔南壁上方殘留許多根伸出壁面2米左右的木仿,這些木仿即是埋砌在塔內的垂直木筋,其余木筋多貼壁面鋸斷,為何單單留下南壁木筋,有待進一步研究。從施工方法來說,這些挑出來的木梁等于一排排懸空腳手架,鋪上腳手板即可施工。塔磚均為遼代流行的溝紋磚,磚質細密、音響清脆,選擇測試抗壓強度每平方厘米94公斤,抗折強度每平方厘米32公斤。磚的規格有57x29x8、55x25.5x7、50x26x7、45x31x7、45x25x7厘米。塔的表層用白灰漿砌,塔檐用攙灰泥砌,塔心和不重要部位均為黃泥砌。面層磚一律磨磚對縫,工藝精湛。大明塔的始建年代,史籍無載。維修工程中在第二層塔搪上發現“壽昌四年四月”及多則“壽昌”年號的墨書題記,由于題記上班蓋了多層白灰,字跡模糊,全文不可通讀。按“擇良工于燕薊”仿“神都之制”營建的中京城,自統和二十五年(公元1007年)起工,前后歷時三十余載,開泰三年(公元1013年)出使契丹的宋使王曾看到“城內西南隅崗上有寺”,蘇轍“登中京鎮國寺”詩云:“塔廟奚山麓、乘軺偶共登”,可見隨中京城的營建,寺廟、浮圖亦相繼落成,與塔上木料碳十四測定年代:距今1080+/-85年相印證,傳為感圣寺內舍利塔的大明塔,其始建年代,上限不早于開泰,下限不晚于壽昌四年,即公元1013至1098年之間。”

“中京小塔,八角十三級實心密檐磚塔,通高23.84米。由兩層須彌座組成的塔座高4.1米,須彌座壺門內雕刻凸出壁面的獅頭像,八角圓雕力士,上下枋隱刻卷草花紋。其上用一層大仰蓮承托八角形塔身,高3.12米,邊寬2.25米,四個正面中辟券形龕,龕內原有佛像一尊,其余四面各雕二脅侍二飛天。塔身八隅雕砌圓形倚柱,柱頭貫以闌額、普柏仿,折角部位交叉出頭截平齊。磚雕斗拱單拱四鋪作,令拱上出批竹耍頭,上承撩檐枋。華拱、泥道拱下面墊小拱頭。四正面補間用一朵60度斜拱。第一層塔檐用柏木挑出,二層以上均為磚砌迭澀檐。塔檐寬度隨塔身逐層遞減,其遞減率愈往上越大,塔的外輪廓呈和緩的收分。塔頂由方形須彌座承托相輪狀磚質塔剎,高2.77米。小塔年代無考,六十年代維修塔基時曾發現正隆三年紀年磚一塊,與造像風格、斗拱特征印證,該塔當屬金代建筑。”

“半截塔,此塔僅存第一層塔身,八角形,南、北面中開半圓拱門,內雕雙扇板門,有門釘、鋪首,東、西面雕氈紋花格窗,門窗上方浮雕寶蓋、飛天。其余四壁各雕三層密檐塔兩座。八角砌圓形倚柱,柱頭連以闌額、普柏枋。補間用一朵45度斜拱,雙抄五鋪作,令拱上出批竹耍頭,拱瓣、斗拱式樣古樸。角梁、椽飛均用堅硬的柏木,博脊隱刻瓦條脊,高60厘米。基座四壁掏空,原狀無考,據西南方殘留二朵斗拱形制推測,可能有斗拱平座。基座以上雕裊混曲線形平座承塔身,與大明塔同。地宮早已盜空,盜洞位于南面,八角形,穹窿頂,正門面東。磚的尺寸有57x29x10、56x19x9.5、42x21.5x9、39x28.5x6、41x41x7厘米。基座和塔身用溝紋磚黃泥或攙灰泥砌筑,殘存的塔頂則為質地疏松的素條磚壘砌,似乎由于某種原因中途停工的。內蒙文物工作隊曾在該塔發現清寧三年紀年磚。”故其應為遼塔。

史載,建城后:“實以漢戶”。所以外城和內城居住多數是漢人:也稱“漢城”。漢城除漢族外,還有回鶻、女真、奚等民族,主要進行工、商、農、牧交易。皇城在內城中間,主要供契丹貴族居住,建有祖廟、景宗承天皇后御容殿、文化殿、武功殿、會安殿、昭慶殿等古建筑。漢城則建有廟宇,經塔,現仍存大、小、半截三座塔,當然更少不了官署和驛館,如大同館,專門接待宋使,來賓館接待西夏使,朝天館接待新羅使。外城正南門叫朱夏門,入門是一條寬六十四米的中心大街。臨街有石砌木蓋的下水道,兩旁是整齊的街坊。當時宋使一到便把市民趕進做坊里,并在門口趕來很多駱駝,用以夸富。與南北三條大街相錯的東西大街也有五條,寬達一、二十米,另外每約百米處還有無數小巷縱橫交錯。從朱夏門北進三里入陽德門進內城,再北半里多入閭合門進皇城。閭合門仿宋朝都宮門而建,有五個門洞,上有閣樓,稱五鳳樓制。東西一百八十米處是左右掖門,為宮城出入的二便門。除宮殿建筑外,城內空地還設有牧區式的氈房。

遼中京附近,北有七金山,南眺馬孟山,東北有雙山,城南瀕臨土河(老哈河)。早在九百多年前,這里便是氣候濕和,水草豐盛、牛羊成群的好地方,所以很早時奚族就游牧生息在這里。七金山前三峰背后有尼姑廟,叫“三學寺”,此山左懷中還建有離宮一座,備皇帝在夏季避暑用。此外中京城內外還建有大、小廟宇三十多處。距城正南老哈河南岸約六、七里地(今名喇嘛十家東),有一座遼咸雍六年(公元1070年)大遼國蘭陵郡肖夫人施資建的靜安寺。外城內西南角有土山,山上建有靈感寺。城西建有鎮國寺。大定府為遼的中京道,是僅次于皇都上京的重要陪都。當時中京所管轄的地盤,大致有今河北平泉、遼寧凌源、朝陽,內蒙古赤峰市大部、如敖漢、喀喇沁旗縣廣大地區。

公元1121年,天慶十年五月,金主親攻上京,克外郭,留守撻不也率眾出降,遼末帝耶律延禧天祚正幸駕中京,聽說金兵已攻占新州,害怕和憂慮一團,暗中命令將宮中庫內的珠寶玉器等珍貴物件打成五百包,從飛龍院選備駿馬二千匹,準備隨時逃跑。不久,便棄掉中京逃往運州(大同)。保大二年正月(公元1122年)金兵攻占中京。遼自公元1007年辟地建中京,到公1122年棄于金,共歷時115年。

金自公元1122年取中京到公元1215年失于元,共歷時94年。金是居住在松花江流域和黑龍江下游一帶的北方民族女真族,于公元1125年建立政權。金由弱到強,十來年后開始攻擊遼國,公元1125五年滅遼。金攻占中京后,海陵王完顏亮在貞元元年(公元1153年)改遼中京為金北京大定府,設留宗司、轉運司、警遼院,屬戶六萬四千,縣十一,鎮二。金滅遼后,進攻北宋。金太宗天會四年十二月(公元1126年)北宋末帝徽宗趙佶、欽宗趙桓迫于金兵圍困,出都城(今開封市)到青城(今河南封丘附近)投降。北宋宣告滅亡。金將宋亡國君臣一行九百余人,先帶往燕京(今北京市),二年冬(公元1128年)帶到中京(即遼中京大定府),三年七月帶到上京,十月帶到韓州(今遼寧省昌圖縣)給地十五頃,命其耕耘土地,自食其力。史載,只有對其中秦檜一人,依金將達賴計,寬大優待之,以期收買為奸。后來秦檜回南宋后,果然得到皇上的寵信,當上了丞相,掌握南宋大權后竭力對金主和,設計殺死主戰派將領岳飛,促成宋金和。而北宋二帝先后死于金國的五國城(原吉林依蘭縣境內)。

公元十三世紀初,金由盛而衰,而北方另一民族蒙古族強大起來。在其首領成吉思汗的領導下,以銳不可擋的軍事武力,基本上統一歐州、亞州大部,于公元1206年建立了“蒙古”帝國。九年后,派大將木華里及太祖成吉思汗弟哈撒爾攻金北京大定府。守將伊木沁(銀青)率眾二十萬戰敗。金內訌,伊木沁被手下部將完顏錫喇、高德玉二人殺死,推音達琿(寅達虎)為帥獻城投降。元將木華里怒其降遲,命令活埋降將,金將肖顏森對木華里說:“北京作為遼西重鎮,已降而活埋,如果消息傳開,其他軍鎮一定拼死戰守,還有投降的嗎?”木華里以為有理,于是不但饒恕了音達琿,而且授權封官、任北京留守,由烏葉爾掌兵權,仍屯兵鎮守北京。

至元八年,世祖孛兒只斤忽必烈改“蒙古”國號為“元”,始改金北京大定府為北京路總官府,統轄府州九、縣七、屬戶四萬六千、人口達四十四萬。至元十八年改北京路為大寧路,至元二十五年改大寧路為武平路,后又復稱大寧路。元世祖忽必烈至元二十七年(公元1290年)八月癸已日,以武平(即遼中京)為中心發生大地震,地陷裂,涌黑沙水,破壞極大,當時倒塌宮殿、樓臺無計其數,僅倉庫局房就達四百八十多間。死亡按察司官及總官府七千二百二十人之多,居民更難統計,約幾十萬人。七天后,皇帝聞迅,派平章政事鐵木耳、樞密院塔魯忽二人率五百人趕來救災,并大赦天下。元于公元1215年取中京至公元1387年失于明計172年。公元1360年,明太祖朱元璋滅元稱帝,建元洪武。洪武七年七月遣大將李文忠率兵攻高州(遼置明廢、在大明城西北)。斬首元宗王托克錫里,擒元承旨伯加努,追殺魯王及魯王妃、司徒哈勒。明洪武二十年正月又以馮勝為征虜大將軍,付友德、蘭玉為副將軍,率領二十萬大軍同元太尉納克楚戰于大寧。六月納克楚以二十萬大軍降。馮勝北伐時,曾用兵民二十五萬擴建大寧、寬河、會州、富峪四城。《方輿紀要>載:自喜峰口北一百二十里有松亭關,遼、金戍守處,其近曰寬河城,自是而東北曰會州城,由此而東北曰富峪城,又東北為大寧新城。洪武二十四年太祖封十七子朱權為寧王。二十七年六月朱權進駐大寧路,改大寧路為大寧都指揮使司,后改為寧王府。

洪武三十一年太祖朱元璋死,因其長了朱標早亡,朱標子朱允炆繼位,尊為惠帝,年號“建文”。朝廷擔心諸王勢大作亂,想方設法削弱諸王勢力。太祖六子朱棣封為燕王,鎮守燕京,不服削蕃,建文元年七月在僧人姚廣孝、護衛張玉、朱能等人的謀劃下,公開起兵反朝廷,朝廷恐怕燕王和寧王及其他諸王聯合起來,召寧王朱權、遼王朱植等進京,謀以軟禁。寧王抗旨未從,但無反意,愿坐削藩地,燕王得知后,甚喜。寧王府東連遼西、西接宣府,歷來恃為軍事重鎮,所轄泰寧、福余、朵顏三衛將士驍勇。燕王詐稱被朝廷追捕,山窮水盡,單槍匹馬潛入寧王府,佯作悲痛,大哭不止,聲稱無心反朝廷,求情寧王,設法要挾寧王一同造反,以“得天下共有之”的謊言求得同情,暗令心腹收買朵顏三衛將士,借設宴送行之機,安排伏兵,以燕王擲杯為號進行兵變。結果兵變成功,寧王被逼挾,燕、寧兵馬合一,寧王守將朱攀當場戰死,燕王挾寧王官員及家室棄寧奔燕,燕王恐寧兵中途有變,放火燒了寧王府,以絕寧王及將士戀念反顧之心。繁華一時的遼中京歷時392年后在一片火海里變成一座廢城。

燕王于公元1403年稱帝,建元“永樂”。永樂元年將大寧城地賜烏良海部為牧地,以獎在兵變中出力較大之功。公元1723年清雍正年間墾為耕地。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|