南宋時期,社會經(jīng)濟空前繁榮,“工商亦為本業(yè)”的思潮隨之而起,加之南北文化的交流融合,形成了臨安獨特的社會生活方式和文化習俗。隨著工商業(yè)的日益發(fā)展,宋朝將城市中的非農(nóng)業(yè)人口——“坊郭戶”單獨“列籍定等”,標志著城市“市民階層”的形成,城市中的市民生活真正走入歷史之中。

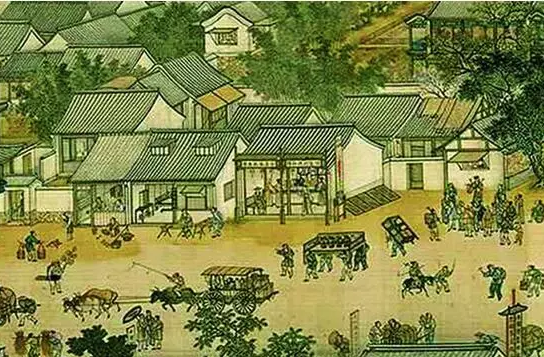

南宋時期由于城市商業(yè)繁榮,沖破了長期以來作為商業(yè)貿(mào)易區(qū)的“市”與作為居民住宅區(qū)的“坊”分離的封閉式坊市制度,出現(xiàn)了住宅與店肆混合的“市坊合一”商業(yè)格局,街坊商家店鋪林立,酒肆茶樓面街而立。這樣的商業(yè)格局,不僅能夠豐富市民生活,而且能增加城市活力,促進經(jīng)濟的繁榮與發(fā)展。

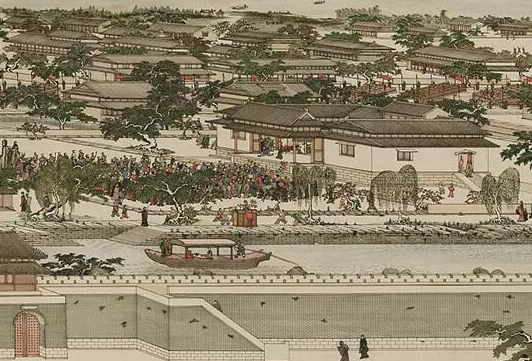

12—13世紀的南宋京城臨安,是世界上最為繁華的世界大都會,人口輝煌時高達150萬—160萬人;而此時,西方的城市剛剛興起,威尼斯只有10萬人口,倫敦、巴黎那時人口也不過4萬——6萬人。在這樣的國際大都市中,它的一天城市生活又是如何呢?讓我們一起來探秘吧!

夜里2:30

“咚——咚!咚!咚”

每日四更,寺院敲響一天開始的鐘聲。和尚沿著御街報曉,如果天晴,則喊“天色晴朗”;如果天陰,則報“天色陰晦”;雨則說“雨”。行走在御街上,依然殘留昨日的芳華,24小時便利面食店通宵買賣、絡繹不絕。熟睡的店家聽見聲音,立即起床,準備今天的早市。

凌晨5:00

五更開始,御街之上,叫賣著眾多的早點。如:燒餅、蒸餅、糍糕、雪糕等點心,五味肉粥、七寶素粥、糖豆粥、綠豆粥,雞絲面、三鮮面、炒雞面,羊肉饅頭、魚肉饅頭、蟹肉饅頭七寶包兒等。當然,最吸引人的早攤點是六部衙門前的丁香混沌,食客眾多。更奇葩的是,因秦檜而生的食物:油炸檜(油條)、蔥包檜、炸檜菜也是一道美味。

早晨7:00

天亮之后,早市速速離開,各大酒樓、茶肆、食店紛紛開門營業(yè),開始了白日的正常飲食供應,此時更為熱鬧。處處都有茶坊、酒肆、面店、果子、彩帛、絨線、香燭、油醬、食米、魚肉、藥房等店鋪。四方往來商販,比比皆是。店鋪如:陳媽媽泥面具風藥鋪、保和大師烏梅藥鋪、彭家溫州漆器鋪(較早的溫州商人)、王家胭脂鋪、黃草鋪溫州漆器。

此時,亦無須過多擔心攜帶大量的金屬貨幣,南宋時期的“馬云爸爸”們已經(jīng)發(fā)明出了紙幣——交子,在市面上流通;這種貨幣經(jīng)濟的變革,不僅在歷史上最早出現(xiàn),而且促進經(jīng)濟的發(fā)展。

中午11:00

現(xiàn)代運動的雛形在宋朝已經(jīng)初見端倪。比如:踢足球,當然那時候叫“蹴鞠”;或者你也可以打高爾夫球,即“捶丸”。士大夫之間的禮儀游戲——投壺。

中午12:00

可以找一家“館子”,品嘗一下地道杭州美味。冷菜:杭州鹵鴨、涼拌脆魚皮、西湖醉膏蟹;主菜:東坡肉、西湖醋魚、富貴豬手、魚羊片、龍井蝦仁、杭三鮮;湯羹:拆燴魚腦羹、宋嫂魚羹、莼菜鱸魚羹、西湖牛肉羹。在商業(yè)經(jīng)營活動之中,宋人已經(jīng)開始講究環(huán)境布置。如:酒肆門店,擺設杈子及梔子燈等。

傍晚18:00

此時,御街上的行人漸漸增多,一天之中最熱鬧的時間開始了。杭城的夜市熱鬧非凡,春冬賣金桔數(shù)珠、糖水;夏秋售金桃、果子。孝仁坊的乳糖澆,眾安橋的澄沙膏、十色花花糖,觀橋大街賣豆兒糕……冬天雖下大雨雪,也有夜市買賣。到三更以后,還有提瓶賣茶;酒樓歌館,直至四更方靜。

凌晨1:00

夜市還未消散,仍然有稀疏的行人行走在大街上,街邊還有門店在營業(yè)。遠處,航行在大海上的船只正在駛向杭州灣,滿載著海外的稀奇貨物,等待著在御街上的生意。

南宋促成了中國經(jīng)濟重心的南移。隨著宋室南下,南宋經(jīng)濟的發(fā)展與繁榮,使江南成為全國經(jīng)濟最為發(fā)達的地區(qū)。南宋時期,全國經(jīng)濟重心完成了由黃河流域向長江流域的歷史性轉(zhuǎn)移,我國經(jīng)濟形態(tài)自此逐漸從自然經(jīng)濟轉(zhuǎn)向商品經(jīng)濟,從封閉經(jīng)濟走向開放經(jīng)濟,從內(nèi)陸型經(jīng)濟轉(zhuǎn)向海陸型經(jīng)濟,這是中國傳統(tǒng)社會發(fā)展中具有路標性意義的重大轉(zhuǎn)折。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|