郭峪古城,位于皇城相府南300米(皇城相府實為郭峪古城的北翼城,侍郎寨為郭峪古城的東翼城),是“中國歷史文化名村”,是太行山麓一座城堡式村落。城堡依山傍水,城墻雄偉壯觀,城頭雉堞林立。城內是獨具特色的明清建筑群,為全國重點文物保護單位,被古建筑學泰斗羅哲文譽為“中華民居之瑰寶”。又有“中國鄉村第一城”之稱。

郭峪古城占地面積17.9萬平方米,現存老獅院、小獅院、陳氏12宅、王家13院等明代民居40院1100間,是一座典型的城堡式村落。郭峪城又被稱為“蜂窩城”,用于防御的郭峪城墻為中國罕見的蜂窩城墻,建于明崇禎十一年,高20米,寬5米,長1400余米。堞樓、城垛、城門、水門俱全,堡墻上開鑿有三層628眼藏兵洞,居住與防守功能兼而有之。

位于城內中央的“豫樓”,取“凡事豫則立,不豫則廢”而命名,長15米,寬7.5米,高30米,共七層,建于明崇禎十三年,頂層磚堞后建有歇山頂的樓屋,可登臨而瞭望莊堡四周,樓頂城墻上設有炮臺,豫樓底層以石塊砌筑墻體厚約2米,地下一層有地道直通城外,對外可遠眺料敵預警,對內可避難堅守,為軍事防御建筑。上世紀末,中國著名文物專家羅哲文先生曾為郭峪親筆題詞:“中國民居之瑰寶,雉堞高城郭峪村”。

城內古老的巷道以石條鋪就,曲徑通幽。巷道兩邊均聳立著兩層樓高的明代民宅。豫樓底層墻厚2米,設有石碾、石磨、水井等生活必備設施,通過石門暗洞,可進入兩條暗道分別通向城外。二層設有炮眼,三層以上均為住所。頂層墻厚0.8米,設有垛口和堞樓。

郭峪村歷史久遠,為郭氏家族所建,以姓氏命村名。郭峪始建村當在唐初。明朝時,郭峪為里,到了清朝,又稱鎮。民國六年(1917年)實行編村制,郭峪里改為郭峪村。郭峪村自古以來經濟繁榮,文風鼎盛,由唐至清,村內考取功名者多達八十余人,民間有“金谷十里長,才子出郭峪”的美譽。

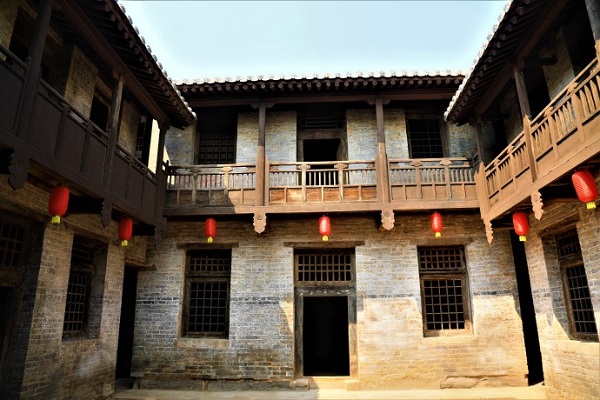

明清兩代,該村文風鼎盛,人才輩出,一共走出了18位舉人和15位進士;加之商貿發達,民居修建成一時之盛。這才有了這一棟棟古香古色的官宦府邸、宅第民居。民居多為四合院,為北方典型的“四大八小”格式。該村民風淳樸,居民生活中仍有用紡花車、織布機、碾磨、車駕、犁耙等物者。村內曾建有大小寺廟20余座,保存最為完好的是湯帝廟,為九開間大殿,廟內飛檐挑角的元代戲臺高達20多米,氣勢恢宏,中國少有。

走進郭峪古城里,看著幽靜的街道和被歲月打磨得光滑,踩著凸凹不平的青石板,走過百年前的古宅街巷,老街,城墻,角樓,濃郁的古風古韻仿佛將時光扭轉,帶著觀賞者身臨其境地體會到古城的百年風霜。

郭峪古城是一座城池,更是一座堅強的堡壘。將城市民居、城墻、樓牒、地道與城市防御作戰有機地結合在了一起,達到了以少勝多、以弱勝強、保護自我的目的。古人的聰明才智、奇思妙想,在殘酷的戰爭中得到了極致的發揮。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|