中秋節,是流行于中國眾多民族與漢字文化圈諸國的傳統文化節日。在中國的農歷里,一年分為四季,秋季又分為孟、仲、季三個部分,因中秋居秋季之中也稱仲秋。

此外,中秋節還有許多別稱:因節期在八月十五,所以稱“八月節”、“八月半”;因中秋節的主要活動都是圍繞“月”進行的,所以又俗稱“月節”“月夕”;中秋節月亮圓滿,象征團圓,因而又叫“團圓節”。

古代人過中秋,都有哪些活動項目呢?跟著古建中國一起來看看吧!

賞月

每逢中秋來臨,賞月談月便成為人們久談不衰的話題。傳說嫦娥為保丹藥不落入惡人之手,誤食后升天奔月,恰值農歷八月十五,其夫后羿和百姓因思念她,而在這一天賞月、吃月餅,盼起歸來。

古人對于中秋的重視,僅次于春節,甚至在某種程度上更遠勝過年。每逢中秋之夜,仰望天上的月亮,心中頓生無限遐想與相思之情。

拜月

“嫦娥奔月”的神話誕生后,作為月神的月亮更被擬人化,嫦娥成了月亮女神的化身。嫦娥是女性的福音,能賜予女性美貌、愛情與家庭幸福,自然要祭拜她。所以一般拜月的是女性。

我國自古就有在中秋節祭月的習俗,《禮記》中就記載有“秋暮夕月”,即祭拜月神。相傳在周代,每逢中秋夜都要舉行迎寒和祭月的儀式,向明月寄托對未來的希冀。

賞花

每逢中秋佳節,雖每個地方都有著不同的風俗習性。但與親人團聚在一起吃月餅,聊家常,賞花賞月都是缺一不可之事!

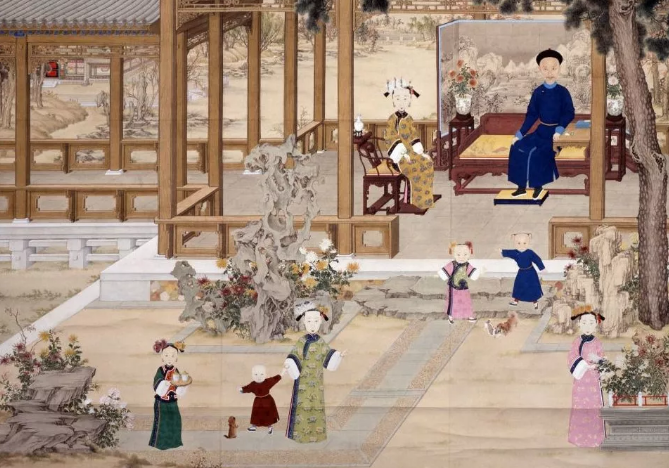

清代宮中,中秋節當天,御花園內東向立一架屏風,屏風兩側擺有雞冠花、毛豆枝和芋頭、花生、蘿卜、鮮藕。屏風前設一張八仙桌,桌中擺一只大月餅,糕點和水果擺放在月餅周圍,作為祭月供品。祭月之后,按皇家人口數目將大月餅切成若干小塊,每人象征性地吃上一點,稱之為“吃團圓餅”。若皇帝駐蹕避暑山莊,則在煙波致爽院內擺月供。中秋這一天,皇家眾人還佩帶“玉兔桂樹”等應節荷包。除此之外,宮眷們還常從集市買來兔兒爺供奉。

與中秋聯系更密切的是桂花,相傳是吳剛因遭天帝懲罰到月宮砍伐桂樹,其樹隨砍隨合,永無休止。唐代詩人白居易有詩云:“遙知天上桂花孤,試問嫦娥更要無”。

賦詩

最合古人氣質的,自然還是吟詩作賦。從“明月幾時有,把酒問青天”到“海上生明月,天涯共此時”,從“舉杯邀明月,對影成三人”到“今夜月明人盡望,不知秋思落誰家”,字字句句寄托古人的“思念和團圓”之情。

觀潮

中秋觀潮的風俗由來已久,早在漢代枚乘的《七發》一文中就有相當詳盡的記述。漢以后此風更盛,在宋代達到了空前的巔峰。“定知玉兔十分圓,已作霜風九月寒。寄語重門休上鑰,夜潮留向月中看。”這是宋代大詩人蘇軾在《八月十五日看潮》中描寫的中秋觀潮的盛景。

中秋節自古便有的祭月、賞月、拜月、吃月餅、賞桂花、飲桂花酒等習俗,流傳至今。中秋節悠久的歷史,隨著時代的變遷,在中秋時節,人們對著天上又亮又圓的一輪皓月,觀賞祭拜,寄托情懷,更多地被賦予了情感色彩。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|