正定古城——古稱常山、中山、恒山、真定等,是馬可·波羅筆下的“一座貴城”,史上的“燕晉咽喉,京城屏翰”,“河朔之根本”,其潛藏的氣質是迷人的,它曾與北京和保定并稱為“北方三雄鎮”。作為國家歷史文化名城,“九朝不斷代”的正定擁有1600年的文脈傳承,星羅棋布的文物古跡穿越歷史長河,留存至今,現存古建筑38處,里面就包括國保9處,素有“九樓四塔八大寺,二十四座金牌坊”的美稱,令古建筑和文物愛好者甚為驚嘆。建筑大師梁思成曾三赴正定進行古建調查,將其譽為“古建藝術寶庫”。

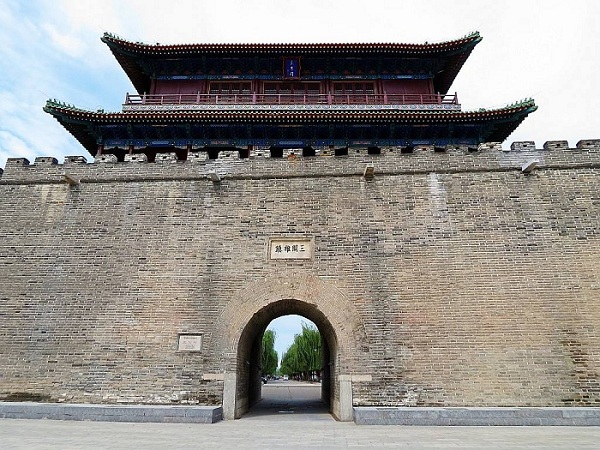

其中的“九樓”指的是正定古城墻上面的四座門樓、四座角樓和位于城中心的陽和樓,四座城門分別為東迎旭,南長樂,西鎮遠,北永安,始建于北周,現僅存南、西、北部分城門和城墻,長樂門為正定的正門,匾額為書法家啟功所題,站在城樓之上,可以欣賞到正定古城全景,著名的“四塔”也盡收眼底。

這“四塔”指的就是正定古城內的四座古塔——由南至北分別為廣惠寺華塔、臨濟寺澄靈塔、開元寺須彌塔和天寧寺凌霄塔,四座古塔相距不遠,都是幾百米的距離,可以步行或者公交車、觀光車串聯,而且除了開元寺收10塊錢的門票外,其余三座都是可以免費參觀的。

廣惠寺華塔又稱花塔、多寶塔,始建于唐貞元年間(公元785—805年),后塔毀,現存為金代遺物。物塔高33.35米,磚灰結構,第1層平面呈八角形,四個正面另加扁六角形亭狀的單層套室,俗稱小塔,多寶塔因此得名;第2層塔身為正八角形,每面3間;第3層平座大而塔身小;3層以上塔身呈錐形,周身有虎豹獅龍和佛像等浮雕;再上為八角形檐頂。華塔造型獨特,層層結構各不不同。

臨濟寺澄靈塔又名青塔,始建于唐咸通八年(867年)。唐代義玄和尚在正定創建了佛教臨濟宗,唐咸通七年(866年)義玄圓寂,翌年其徒在正定城內東南選地建塔葬之。塔高30.47米,為八角九級密檐式磚塔。

開元寺原名凈觀寺,始建于東魏興和二年(540年),隋開皇十年(591年)改名解慧寺,唐開元二十六年(738)奉詔改為今名。開元寺中有三件重量級國寶,其一就是須彌塔,始建于唐代,為磚砌方形故俗稱磚塔或方塔,高53米,分九級,中空無梯。造型與西安大雁塔頗為相似,具有典型的唐代建筑風格。

其二為鐘樓,與須彌塔對立,也始建于唐代,高14米,是二層樓閣建筑,磚木結構,平面呈正方形。其結構和山頂都展示了唐代建筑藝術風格,甚至上層木構件還有相當部分保持了唐代原貌,是我國現存唯一的唐代鐘樓實例。

天寧寺凌霄塔始建于唐代宗年間(762-779),塔身是磚木混合結構,所以又稱也稱木塔,塔分九級,高40.98米。層高逐層遞減,此塔最大的特點是在塔身第四層中心部位豎立一根直達塔頂的木質通天柱,并依層位用放射狀八根扒梁與外搪相連,這樣的結構國內現存僅此一例。

這“八大寺”指的是隆興寺、廣惠寺、臨濟寺、開元寺、天寧寺、洪濟寺、舍利寺、崇因寺,后三寺已毀。其中排名首位的就是隆興寺,隆興寺因其大悲閣內供奉的20多米的觀音菩薩,又被當地百姓俗稱為大佛寺。

隆興寺原是東晉十六國時期后燕慕容熙的龍騰苑,隋文帝開皇六年(586年)改建為寺院,時稱龍藏寺,唐朝改為龍興寺,北宋開寶四年(971年),奉宋太祖趙匡胤旨,鑄造了那座巨大的千手觀音菩薩像,同時寺內大興土木擴建。后金、元、明、清各代均對寺內建筑均有不同程度的修葺和增建。康熙四十九年(1710年)御賜匾額“隆興寺”并沿用至今。隆興寺是中國十大名寺之一,也是研究宋代佛教寺院建筑布局的重要實例。

寺院建筑南北縱深,大小殿宇分布在南北中軸線及其兩側,中軸線南端為一字琉璃照壁,建于清乾隆四十五年(1780年),壁心是由三十六塊琉璃磚拼砌而成的二龍戲珠圖案。

隆興寺沒有山門,照壁對面寺院的第一座建筑就是天王殿,兼作山門。天王殿大門上端的“敕建隆興寺”和“天王殿”匾額均為康熙皇帝手書。殿內供奉的“大肚彌勒佛”為金代木雕,距今已有八百余年的歷史。殿內兩側供奉“風調雨順”四大天王。

正定隆興寺天王殿前、府文廟栽門前、縣文廟前院各建有一座三路單孔石橋,橋下各有一小池,池中并無流水,而正定境內也并無山脈,在歷史上卻先后稱為“恒山”、“常山”和“中山”,因此正定又有“三山不見、九橋不流”一說。

“二十四座金牌坊”是過去正定擁有大大小小二十四座金牌坊,例如像較大的許家牌坊、梁家牌坊、常山古郡、圣德通天、德配天地、木鐸萬事等。

除了上述著名古建筑,正定古城中還有趙云廟、拍攝87版《紅樓夢》的榮國府、隋龍藏寺碑、趙云廟、蕉林書屋以及國家乒乓球訓練基地等景點。正定古城面積不大,景點也相對比較集中,大半天時間足夠逛完,如果還有時間,不妨在古城留宿一晚,欣賞一下古城的夜景。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|