忻州古城,始建于東漢建安二十年(公元215年),距今已有近1800年的歷史,忻州古稱九原縣、秀容縣,故忻州古城又稱“秀容古城”。是中俄萬里茶路上的歷史文化名城,因繁榮富庶而得“南絳北代,忻州不賴”之贊,又因文風昌盛而有“文集九原、雅出秀容”之譽,更具“晉北鎖鑰、三關總要”之名,是晉北政治、文化中心和商品集散重鎮。

忻州古城是按照中華民族傳統規劃思想和建筑風格建設起來的城市,集中體現了中華民族的歷史文化特色,是中國古代勞動人民的聰明才智和堅強毅力的結晶。忻州古城有四個城門,分別是東、西、南、北門。

東門

東門為“永豐門”,始建于明萬歷24年(1596)。城樓匾額“獻佳合北”。1945年城樓被毀。

西門

西門為“新興門”,始建于明萬歷24年(1596)。城樓匾額“九峰雄峙”。城樓毀于解放前。

南門

南門為“景賢門”,始建于明萬歷24年(1596)。城樓面闊7間,進深4間,重檐歇山頂,四角飛檐,樓梯三層,構思精巧,樓內無柱,拇指臺階,三層檐下正中懸掛“三關總要”匾額。1972年拆毀,2002年重建。

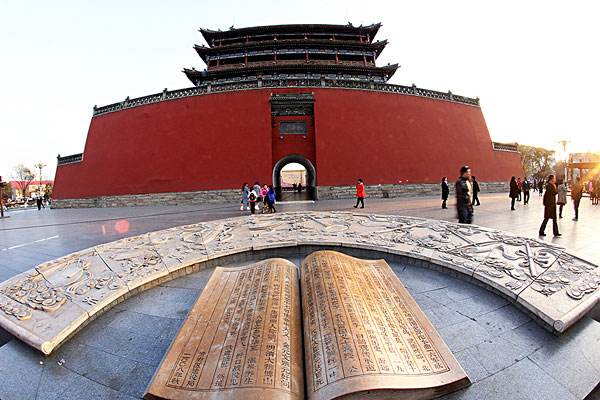

北門

北門為“拱辰門”,始建于明萬歷24年(1596)。城樓總高28米,寬7間,深4間,四周圍廊重檐三滴水,歇山式屋頂,檐下高懸“晉北鎖鑰”門匾。樓內無柱,梁架結構簡潔,連接嚴實,充分體現了中國古代勞動人民的聰明智慧。整個城樓紅柱藍瓦,富麗堂皇,甚為壯觀,具有很高的文物保護價值。

城墻

忻州城墻始建于東漢末年,唐宋時擴建,至清末成為完整城池。城墻周長2190丈,高4.2尺,全部用磚石包砌。此城在解放戰爭時期,由于閻錫山挖戰壕,修碉堡,有較大損毀。解放后,由于城區建設,城墻逐步有所拆除,現東南西北四面仍有斷壁殘垣。

秀容書院

秀容書院始建于清乾隆四十年,當時忻縣稱秀容縣,故以此得名,為忻州市第一所學府。

原書院東邊是文昌寺,后書院逐漸擴建,文昌寺并于書院中。在書院西坡上先后修建三個風景亭:正中四角亭,南八角亭,北六角亭。六角亭為三亭中之最,每邊長約三米,亭高約九米。六角亭舊稱寥無閣,為全城最高點,立于亭上,可俯瞰全城。原六角亭前有一磚拱門,稱天之衢,意取書院讀書人,通過天之衢,登上寥天閣,飛黃騰達。

文廟

文廟始建于明弘治五年(1492),坐北朝南,琉璃碧瓦蓋頂的照壁上龍飛鳳舞,三進大門欞星門雄偉壯觀,單檐頂式大成殿依然聳立。大殿面闊7間,進深5間,殿內木閣中塑有先師孔子巨型雕像。1977年3月8日大成殿不幸毀于大火。

元遺山祠堂

元遺山祠堂,位于城內南北大街,分內外倆個院落。由于道路拓寬和舊城改造,現祠堂大門已被拆毀。但整體結構仍保持祠堂原貌。2010年元遺山祠堂重建。

忻州古城地處交通要塞,歷來為兵家必爭之地,經過抗日戰爭的戰火洗禮,忻州古城墻已是殘垣斷壁。如今經過城內建筑經過修繕之后,已逐漸恢復如初。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|