媽祖文化肇于宋、成于元、興于明、盛于清、繁榮于近現代,也是海洋文化的一種特質。歷史上宋代出使高麗、元代海運漕運、明代鄭和下西洋、清代復臺定臺,這一切都體現海洋文化的特征。這就是“有海水處有華人,華人到處有媽祖”的真實寫照。

媽祖文化流行于東南亞,但地處北方的大連以及莊河,卻曾經也是媽祖信仰較普及的地區之一。其中建于六百多年前的旅順天妃廟,是東北地區有文字記載的最早媽祖廟。而位于莊河市青堆鎮的天后宮,則是現存中國最北的、保存最完整的清代媽祖廟古建筑。

作為一段歷史,一種文化,一片風情,關于天后宮,莊河人不能不知。

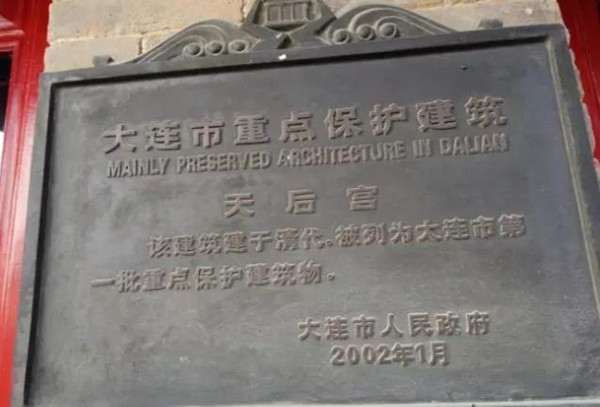

雖經歲月的滄桑,但莊河市青堆鎮的西街上,如今仍有一座廟宇靜靜地佇立著。斑駁猩紅的圍墻,檐角立著的怪獸,還有漆黑的寺門……這就是天后宮。

祈禱海神保佑,船主建起寺廟

天后宮,這座保存完好程度可謂讓人吃驚的寺廟,始建于清朝乾隆八年(1743年)。據資料記載,天后宮是由當時青堆子一代的一些大商船的船主為祈禱海神保佑,籌資修建了這座普化寺的分殿,內供海神娘娘。同時,在天后宮周圍還修建了火神廟、河神廟和城隍廟,由普化寺統一管理,并形成了一組廟群。

天后宮里的一磚一瓦,甚至是門窗,都是當年的古物,只是在上世紀80年代,對內部的墻壁重新粉刷過一遍。對“天后”這個稱呼,北方人可能會有點陌生,天后、天妃、海神娘娘,這些都是北方人的叫法,到了南方,人們都稱其為媽祖,天后宮其實就是媽祖廟。

大連市政協委員秦嶺,對大連地區的媽祖信仰有著多年的關注與研究,她曾說:“對于今天的大連人來說,媽祖這個名字似乎有些遙遠和陌生,但實際上自元代以來,媽祖信仰就一直是大連地區普及程度最高的民間信仰之一。”秦嶺說,“大連地區早期的媽祖廟,多數是由福建海商修建的,修廟時的用料極為講究,不少神像是從福建運來的檀香木雕成。最興盛時期,大連沿海地區大大小小的媽祖廟有數十座之多。除此之外,漁民的船上也都供奉著媽祖神像。”

談到媽祖文化,學界一直有這樣的說法,凡是有華人的地方,就有媽祖。中國的東北地區情況卻有所不同。長期以來,東北地區在媽祖文化考古方面缺少重大發現,也使外界一度認為媽祖文化在東北沒有盛行過。但青堆天后宮的存在,是一個最直接的例證,它和大連地區其他媽祖廟一起向外界證明,媽祖文化在東北這片黑土地上,同樣有著悠久的歷史遺存。

也正是緣于此,青堆天后宮才破格成為了“首批大連之寶”。其實,以前大連有很多座非常有歷史考古價值的媽祖廟:旅順的天妃廟,是東北地區有文字記載的最早的媽祖廟;金州的天后宮,曾經是東北沿海地區最大的海神廟:始建于明代的復州娘娘宮,當時被譽為東北地區修建最精美的一座媽祖廟……但這些媽祖廟如今已消失在歷史的年輪里,只有青堆天后宮經歷百年風雨洗禮,依然被完好地保留了下來。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|