山西省運城市的萬榮縣位于汾河與黃河交匯處的黃河東岸,是中華民族發(fā)祥地之一。史書上有“皇天后土”的記載:自軒轅黃帝“掃地為壇祭后土”至宋真宗皇帝,先后有8位皇帝共24次在次祭祀。

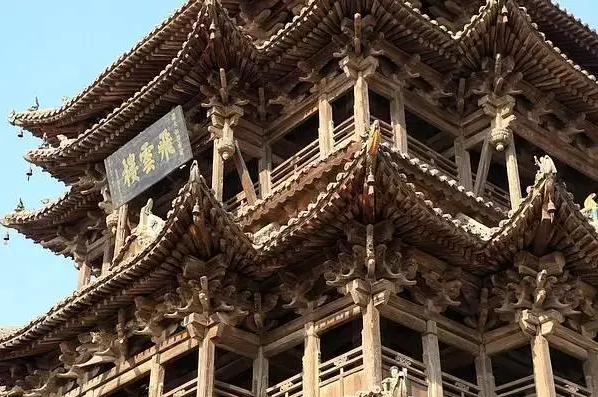

飛云樓位于山西省萬榮縣東岳廟內,為純木質結構,被譽為“中華第一木樓”。飛云樓為元明風格建筑,高23.19米,全樓斗拱密布,玲瓏精巧,因其為純木結構,無論大小接口,均為榫鉚套之,和應縣木塔相互輝映,并稱為“南樓北塔”。

相傳隋朝末年,天下大亂。秦王李世民十八歲起兵晉陽,東征西討,開創(chuàng)了大唐一統(tǒng)天下的大業(yè)。不料,在唐高祖武德二年,王行本、呂崇茂居蒲州、夏縣反叛,李世民隨率師討伐,直逼龍門關,途經解店、張甕、古城,并在這三地屯兵扎寨,構成犄角之勢。

平叛后,李世民為了宣揚戰(zhàn)功,就在這三處分別建東岳廟一座,并在解店、張甕兩處各建樂樓一座,其余兩處的廟樓均已毀于戰(zhàn)火,只有現(xiàn)在這座飛云樓及東岳廟,飽經風雨,歷經各朝各代的多次維修后保留到現(xiàn)在。

晉南流傳著一句諺語:“萬榮有個解店樓,半截插在云里頭。”解店是萬榮縣城所在地,插入云霄的解店樓,就是這飛云樓。它以樓體雄偉、凌空欲飛著稱于世。萬榮飛云樓與同屬一縣的秋風樓、以及永濟的鸛雀樓、介休的祆神樓并稱為“山西四大名樓”。

古往今來,飛云樓一直受到廣大游人和建筑學者的稱贊。飛云樓和它所在的萬榮東岳廟究竟始建于何時,歷史文獻上沒有記載現(xiàn)已無從得知。據說,早在唐代貞觀年間(公元627-649年),就已經有了飛云樓和東岳廟。在元、明清時期,人們曾對飛云樓和東岳廟進行過多次維修和重建。

那些繁復的斗拱、精巧的圖飾、細膩的文繪,五彩的琉璃,無疑傳達給我們一個文化信號,眼前的這座名樓,已經不是盛唐時代的舊物,而是典型的明清建筑。我們今天所看到的飛云樓則是乾隆十一年(公元1746年)重建后的遺物。

飛云樓外觀三層,還有兩個暗層,實為五層,通高23.15米。三層四出檐,二、三層各出抱廈一間,均設平臺勾欄,又用平柱分成三小間,上筑屋頂。在抱廈的各層檐下,共345組斗拱,形態(tài)變化多端,各掾翼角起翹。

全樓翹掾翼角共有32個每個翹角尖,山花向前,下用穿插枋和斜材挑承,造型獨特、美觀。似這種形態(tài)的我國古代木結構建筑物,還有北京故宮的角樓等。

1988年被列為全國重點文物保護單位。2014年9月,飛云樓頂層屋面日前完成修繕,主體工程于10月完工。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|