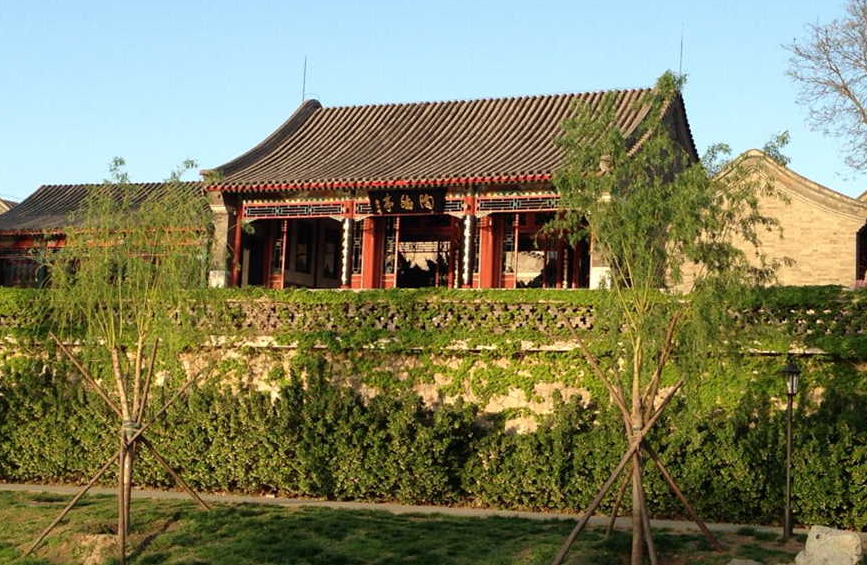

陶然亭是清代名亭,現(xiàn)為中國(guó)的四大歷史名亭之一。清康熙三十四年(1695年),工部郎中江藻奉命監(jiān)理黑窯廠,他在慈悲庵西部構(gòu)筑了一座小亭,并取白居易詩“更待菊黃家釀熟,與君一醉一陶然”句中的“陶然”二字為亭命名。

這座小亭頗受文人墨客的青睞,被譽(yù)為“周侯藉卉之所,右軍修禊之地”,更被全國(guó)各地來京的文人視為必游之地。清代200余年間,此亭享譽(yù)經(jīng)久,長(zhǎng)盛不衰,成為都中一勝。陶然亭面闊三間,進(jìn)深一間半,面積90平方米。

亭上有蘇式彩繪,屋內(nèi)梁棟飾有山水花鳥彩畫。兩根大梁上繪《彩菊》、《八仙過海》、《太白醉酒》、《劉海戲金蟾》,亭上有三大匾,一是建亭人江藻親筆提寫,一是取齊白石《西江月·重上陶然亭望西山》詞,還有一塊是郭沫若題“陶然亭公園”門額中字,東向門柱上懸“似聞陶令開三徑,來與彌陀共一龕”。

此聯(lián)是林則徐書寫。舊聯(lián)無存,現(xiàn)在的楹聯(lián)是由當(dāng)代書法家黃苗子重書。亭間分別懸掛“慧眼光中,開半畝紅蓮碧沼,煙花象外,坐一堂白月清風(fēng)”。現(xiàn)在對(duì)聯(lián)是現(xiàn)代書法家康雍書寫。“煙藏古寺無人到,榻倚深堂有月來”,此聯(lián)是翁方綱所撰,光緒年間慈悲庵的主持僧靜明請(qǐng)光緒皇帝的老師翁同龢重寫。

在亭的南北墻上有四方石刻,一是江藻撰寫的《陶然吟》引并跋,二是江皋撰寫的《陶然亭記》,三是譚嗣同著《城南思舊銘》并序,四是《陶然亭小集》,這是王昶寫的《邀同竹君編修陶然亭小集》,詩中的竹君即朱筠。

此詩是王昶作于乾隆四十年左右。陶然亭建成后,江藻常邀請(qǐng)一些文人墨客、同僚好友到陶然亭上飲宴、賦詩,這里變成了文人墨客“紅塵中清凈世界也”。故陶然亭是文人雅集的地方,因此留下的詩文很多,秋瑾、龔自珍等都曾在陶然亭上留下的詩文。

陶然亭、慈悲庵三面臨湖,東與中央島攬翠亭對(duì)景,北與窯臺(tái)隔湖相望,西與精巧的云繪樓、清音閣相望。湖面輕舟蕩漾,蓮花朵朵,微風(fēng)拂面,令人神情陶然。

陶然亭周圍,有許多著名的歷史勝跡。西北有龍樹寺,寺內(nèi)有蒹葭簃、天倪閣、看山樓、抱冰堂等建筑,名流常于此游憩,其知名度在清道光之后,堪與陶然亭相匹。東南有黑龍?zhí)丁埻跬ぁ⒛倪笍R、刺梅園、祖園;西南有風(fēng)氏園;正北有窯臺(tái);東北有香冢、鸚鵡冢,以及近代的醉郭墓、賽金花墓等。這些歷史勝跡產(chǎn)生年代多早于陶然亭,有的甚至早于慈悲庵。它們都有文人墨客觴詠的歷史,曾現(xiàn)過各領(lǐng)風(fēng)騷的輝煌時(shí)期。

北京陶然亭公園以及陶然亭地區(qū)名稱就是以此得名的,北京陶然亭公園建于1952年,是一座融古典建筑和現(xiàn)代造園藝術(shù)為一體的以突出中華民族“亭文化”為主要內(nèi)容的歷史文化名園,是AAAA景區(qū)(點(diǎn)),北京市精品公園。陶然亭公園是建國(guó)后,北京市政府最早興建的一座現(xiàn)代園林。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|