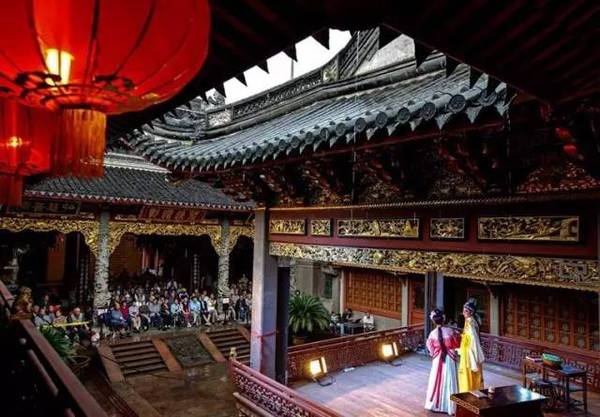

山西被譽為“中國戲曲的搖籃”,作為戲曲主要載體的古戲臺,它承載著文化,散落在三晉古地的每一個角落,就像一道亮麗的風景。它見證著村鎮的富有,人世的興旺,文化的繁榮,朝代的更迭。那些歷盡滄桑、繁華落盡的古戲臺,在歷史的變遷中默默地注視著人世間上演的一幕幕悲歡離合、一個個喜怒哀樂,它留給我們的是那離不了又忘不掉的一塊精神圣地。真可謂“演千秋史事盡是悲歡離合,看滿臺角色無非善惡忠奸”“數尺地五湖四海,幾更天七朝八代”。可以說,山西古戲臺折射的是一部中華文化的發展史。

早在春秋戰國時代,山西就有悠久的樂舞文化傳統,到了漢代,歌舞百戲十分興盛;進入宋金時期,山西雜劇已相當繁榮,從金墓發掘的戲曲磚雕就可見當時的盛況;至元代,山西已是全國戲曲藝術的中心,并誕生了以關漢卿為代表的一大批優秀劇作家。及至明清兩代,山西戲曲已逐漸形成“蒲州梆子”“中路梆子”“北路梆子”“上黨梆子”四大派別。

戲曲的興盛促進了戲臺建筑的發展。山西僅現存的元、明、清時期的古戲臺就有3000多座,在全國排名第一。中國現存最早的戲臺為山西高平市王報村二郎廟建于金大定二十三年(1183)的戲臺,全國僅存的8座元代戲臺全部集中于山西,尚存的明代戲臺山西多達30余座。也許是地處黃土高原,氣候干燥,大量的木構建筑得以更好地保存;也許是淳樸的民風和有村必有廟,有廟必有戲臺的迎神賽社的祭祀頻繁;更或是娘子關內的平安富庶,很少遭遇大規模戰爭的侵擾,致使大量的戲臺在山西留存。這是上天賜予山西人的寶貴財富,因為它是見證鄉村歷史、百姓生活的“活化石”。遍數山西的古戲臺,無一例外都與古廟宇有著必然的聯系。建廟不忘搭臺,戲臺總與寺廟相伴,通常都是山門、戲臺、過殿和主殿在一條中軸線上縱向排開,因為是給神獻戲,所以戲臺都坐南朝北,臺口恭而敬之地面向神殿,表示對神的敬仰,以求它降福人間,村村的戲臺都按這個規矩搭建,形成一個模式。這些耐人尋味的現象直接說明歌舞戲劇與祭祀儀式的合二為一。百姓為求神賜雨,祈望平安,總會求助于神靈,敬歌獻舞,解除天災。

宋金時期露臺十分普遍

最早的祭祀戲臺稱為露臺,露臺之名見于漢代,宋金元時期,露臺得到很大發展,在山西鄉村城鎮的寺廟中已十分普遍,萬榮縣寶井鄉廟前村后土祠金代露臺、高平市西李門村二仙廟露臺、洪洞縣伊壁村東岳廟金代露臺、鄉寧縣后土廟金大定二十五年(1185)露臺、芮城東岳廟露臺,在寺廟中的碑刻中都有記載。讓人驚喜的是在山西仍有露臺實物留存,即高平市西李門村二仙廟正殿前的金代露臺,露臺位于二仙廟中,它和露臺北的二仙殿同為金正隆二年(1157)建筑,至今已有800多年的歷史。此露臺與正殿臺基相連,高約1米,東西長12米,南北寬8米,在平展的臺面上鋪著厚實的青磚。露臺的東、西、南三面做工考究,在其束腰處不僅雕刻有力士、獸頭及動物花卉圖案,而且更珍貴的是還刻有“宋金對戲圖”和“金人方巾舞圖”兩幅精美線刻畫,所刻衣紋線條流暢,人物比例協調,動態傳神,它是研究宋金文化和上黨戲曲發展歷史的重要實物資料。

露臺最初多用土堆砌,看起來簡陋,也容易毀壞,后改用夯土筑成,磚石砌邊,但上面沒頂的大平臺依然無法解決雨天演戲、晴天暴曬的困難,約在北宋露臺興盛之時,寺廟中出現了“亭榭式”戲臺,即在露臺上加蓋棚頂,但宋代戲臺實物早已蕩然無存,使我們無法看到它曾經的模樣,僅能從碑刻、史料記載中的字面上揣測其貌。但透過歲月的痕跡,我們依然能想象出在北宋年間,當汴京的演出場所還被稱作“勾欄”“瓦舍”的時候,山西早已有了固定的磚木建筑并被稱作“舞亭”“舞樓”“樂樓”的正式戲臺。從侯馬金代董明墓磚雕、稷山馬村金代段氏墓磚雕中可窺其精美、成熟的戲臺構造。

我國現存最早的戲臺是金代戲臺,在高平市王報村的二郎廟內,它歷經風雨侵蝕,獨領風騷,成為名冠華夏的戲曲文物孤品。王報村的金代古戲臺,建于村北高垣上的二郎廟南端,戲臺坐南朝北,坐落在1米多高的須彌臺基上,平面呈方形,歇山式屋頂,頂內無梁枋,全用斗拱支撐屋面。戲臺兩側由兩株粗大的荊條木作臺柱,下施巨型砂巖柱礎。在臺基刻有“金大定二十三年歲次癸卯秋十有三日,石匠趙顯、趙志刊”題記,確認為該戲臺屬金代原制。

元代戲臺的演變

元代是中國戲曲發展的鼎盛時期,劇作家輩出,劇本繁盛,元曲與唐詩、宋詞并列成為我國文學史上的精彩篇章。山西又是北雜劇的主要形成和流行的地區之一,涌現出關漢卿、白樸、鄭光祖、喬吉為代表的一大批山西籍劇作家,因此戲臺的大量興建自然在情理之中,而戲臺建筑的普遍性又促進了山西戲劇的繁榮。同時廟宇中也出現了專門記載修建戲臺的碑刻,這充分說明元代戲臺在寺廟中的重要地位以及當時戲曲繁榮的盛況。流傳至今的經典劇目有關漢卿的《竇娥冤》、鄭光祖的《倩女離魂》等等。現今有據可查的山西元代戲臺多達24個,現存實物8座。從戲臺建筑形制上摒棄了宋金時期四面觀的“亭式”戲臺,完成了從四面觀到三面觀進而一面觀的轉變。同時狹小漏風的舞亭也被磚木結構的戲臺所取代。

位于山西臨汾魏村牛王廟的元代古戲臺就是這樣的一座戲臺,是元代戲臺的典型代表,經典之作。這座戲臺重建于元至治元年(1321),戲臺呈正方形,四角立石柱,上面是歇山式屋頂,后兩石柱間砌土坯墻,兩山墻僅在靠近后檐墻位置砌筑四分之一至三分之一的長度,墻端加設輔柱,輔柱頭搭接的額仿留有鐵釘,可見是當時懸掛帷幔的地方。這是典型的元代建制。加的三分之一長的山墻使前臺呈三面展開,前、左、右三面空口,寬敞開闊,音響效果極好,像這樣三面觀的舞臺,可以說是完成了戲臺建筑的一次大的變革。演出的時候,在兩根輔柱前懸掛帷幕,將戲臺分割為前臺后臺,它是我國戲曲藝術演變的重要佐證。從山西洪洞廣勝寺下寺水神廟大殿的戲班坐場壁畫中我們得到了印證,畫中有一后臺掀幕窺視者,這表明了有后臺的存在,同時也說明在元雜劇鼎盛時期已經有了較完備的舞臺。

在戲臺尺度的演變中,山西的古戲臺也有其獨特的規律。山西臨汾東羊村的東岳廟戲臺始建于元代,它是典型的四方形,臺的進深與臺口的寬度都是7.7米,屋頂為十字歇山頂形式,四面對稱。這種建筑形式一般往往運用在最高等級樓和閣的建筑中,這一方面證明戲臺在整個廟宇中的重要地位;另一方面說明戲曲藝術的成熟與在祭祀活動中的重要地位。在明清以后的戲臺中極少見到這種最高等級的建筑形式。像這類的方形戲臺有山西臨汾魏村牛王廟戲臺、東羊村東岳廟戲臺、王曲村東岳廟戲臺等。在元代戲臺中,也有些例外的現象,與其他戲臺相比,山西翼城喬澤廟戲臺,臺口和進深都在10米左右,從尺度上講,可以算得上是元代戲臺中的極致。山西石樓殿山娘娘廟戲臺,尺寸又非常小,臺口和進深都只有5米左右,稱得上是元代戲臺中的精品。

宋金時期的戲曲發展并未規范化,在表演動作上不講究嚴格程式,因而戲臺的尺寸自然也就未能統一。但有些特點是共通的,首先元代戲臺多數為單開間和單進深,四面基本相等,近似方形。三面通視,即三面觀是元代戲臺最主要的特點,并且是劃分建筑時代的主要特征之一。在兩側山墻嵌有鐵環等鉤掛之物用以懸掛帷幕區分前后臺。其次元代戲臺多為四角立柱,梁架結構采用“大額枋結構”,就是在四角立柱上架四根大額枋,形成巨大的井字形框架,以支撐整個屋頂的荷載。第三,元代戲臺外形端莊穩重,雄渾壯觀,屋頂的藻井結構嚴謹,構思奇特,精致玲瓏,是難得的建筑藝術精品。

元末明初戲臺發生變化

到了元末明初,戲臺的形式開始發生變化,如開間的變化,平面形式的變化,面積的變化,構成形式的變化等等。

其一普遍開始采用三開間的形式,面積增加,規模擴大,以滿足舞臺上角色擴充、演員人數增多的演出需求。如河津市樊村鎮關帝廟戲臺。其二戲臺由正方形變為長方形,四角立柱大額枋改為抬梁式結構。其三,明代開始出現雙幢前后串聯式(前臺后臺相互勾連)和三幢左右并聯式(戲臺兩側另建耳房)。忻州張村大關帝廟戲臺,前臺歇山卷棚頂,三開間,后臺懸山頂,構成前后獨立又相互連接的前后臺;沁水縣南陽村玉皇廟戲臺、陽城縣下交村湯王廟戲臺等,都是戲臺兩側建有耳房,作為后臺供演員化妝、休息之用。其四,明代戲臺出現周圍設廊,華麗美觀,更多地突出美化、造型的作用。稷山縣法王廟戲臺、太原晉祠水鏡臺等實物都可以看到四周設廊的華美造型。其五,采用“山門戲臺”形式。這種建筑形式最早出現在元代,即山西芮城永樂宮,是兩種建筑功能合二為一。但廣泛應用是在明代以后。“山門戲臺”俗稱“過路戲臺”,即在廟的山門上修建戲臺,臺口正對大殿。中間兩柱之間設較窄的通道,遇到演出在通道上架設木板形成舞臺。晉中市城隍廟明正德六年(1511)樂樓、長治市城隍廟明嘉靖三十四年(1555)戲臺等即是典型的代表。其六,明代戲臺開始更加注重裝飾,元代雄厚樸實、簡潔有力的風格有所改變,有些戲臺開始出現雕梁畫棟、琉璃飾頂、精致華麗的建筑風格,如襄汾縣汾城鎮(原太平縣)城隍廟明洪武年間戲臺。其七,明代戲臺開始設置“看樓”。“看樓”的設置原本是出于“男女授受不親”舊禮教觀念的束縛,專為婦女開辟的觀戲之所,但客觀上也標志著戲曲由“娛神”向“娛人”轉變;同時戲臺的“劇場性”開始有所體現。現存戲臺實物有沁水縣城關玉帝廟、翼城縣曹公村四圣宮元代戲臺等。

清代戲臺建筑興盛

明末清初,山西未遭遇大的戰亂,社會經濟文化相對穩定、繁榮,加上晉商的崛起,山西戲曲呈現百花爭艷的態勢。昆曲、梆子腔、道情、民間秧歌、小戲異彩紛呈,特別是清代后期四大梆子平分秋色。由于當時民眾的娛樂活動少得可憐,戲曲演出可謂空前鼎盛的普及狀態。戲臺建筑也就因此得到極大的繁榮。從山西現存的2000多座古戲臺,95%以上是清代建筑的現狀中可以感受到山西戲曲昔日的輝煌,而且這種輝煌興盛不衰,貫穿清代始末,延至民國。清代的山西,無論是鄉野村落,還是繁華城鎮,修建戲臺之風盛行,可以說是集聚大量的財力、物力、人力修筑戲臺。建于清乾隆五十年(1785)介休祆神樓是這一時期的典型代表,介休祆神樓原是祆神廟的組成部分,是一座集山門、樂樓與過街樓相接合的樓閣式建筑。

在晉南、晉東南的許多地方,有村必有廟,有廟必有臺,有臺必有戲。有些大的村莊同時建有三四座廟宇戲臺,如運城市池神廟清代三連戲臺,這些足以說明清代戲曲之繁榮,戲臺建筑之興盛。二連臺、三連臺、品字臺,多臺并存,成為清代戲臺建筑一道亮麗的風景線。明清這一時期的代表劇目孔尚任的《桃花扇》、湯顯祖的《牡丹亭》、洪升的《長生殿》等都是流傳至今的經典之作。

戲臺的數量增加,面積增加,構成形式多樣,最大限度地滿足了演出的需要。面積的增加通過“三開間”“五開間”得以實現,專門用于安置演員的房子更為常見;平面形式則以雙幢串聯式、三幢并列式的建筑形式并存。布局形式也呈現多樣化,有兩座、三座戲臺并列相連的“二連臺”“三連臺”,有三座戲臺按“品”字布置的“品字臺”,這些形式雖在明代就已出現,但清代才逐漸風行。萬榮廟前村建有三座互為相連的“品”字形戲臺,前面的一座戲臺與廟的山門渾然一體,平時是山門的過道,演戲時在榫洞里插上木杠,搭上臺板,立刻就成為戲臺。在它前面40米處,又有兩座戲臺并排而立,這兩座戲臺頂部相連,下有通道,與前一座戲臺呈“品”字形布局。這三座戲臺,立在古老黃河的岸邊,面向直上青天的秋風樓,每逢廟會,3個戲班一同唱戲,鼓樂聲聲,河水濤濤,交織成雄渾激烈、聲勢浩大、氣勢磅礴的恢弘景致。同時也有在原來的戲臺前面或者后面加接戲臺,如太原晉祠水鏡臺后臺部分為明代所建,前臺部分則為清代擴建;臨汾王曲村東岳廟后臺部分為元代戲臺,前臺抱廈則為清代所建。其次戲臺講究裝飾,不僅在臺口設置形態多樣、造型各異的八字墻,戲臺精致的雕刻、華麗的裝飾藝術也發揮到極致。

山西的古戲臺,歷經宋、元、明、清的積累演進,已不再是簡單的房頂和幾根立柱,而是頗具規模,造型富于變化,結構更趨復雜,姿態各異,氣勢雄偉,讓人嘆為觀止的建筑藝術品。它以獨特的風格和完整的式樣,在歷史的變遷中默默地注視著人世間上演的一幕幕悲歡離合和喜怒哀樂。它是一部中華文化的發展史,是我們研究古典戲曲、研究戲曲文物、戲曲建筑的活標本,它為戲曲藝術的演變發展及社會歷史的進程增添了濃墨重彩的一筆。山西古戲臺在歷盡滄桑、洗盡鉛華之后,如同飽經風霜的老人,望著它,人們似乎回到了那被湮沒的歲月,隱約感到那古老而又深沉的曲調還在鄉野村鎮的上空回蕩。有道是:“繹彼此演古今喜怒哀樂,洞世事諳人情悲歡離合。”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|