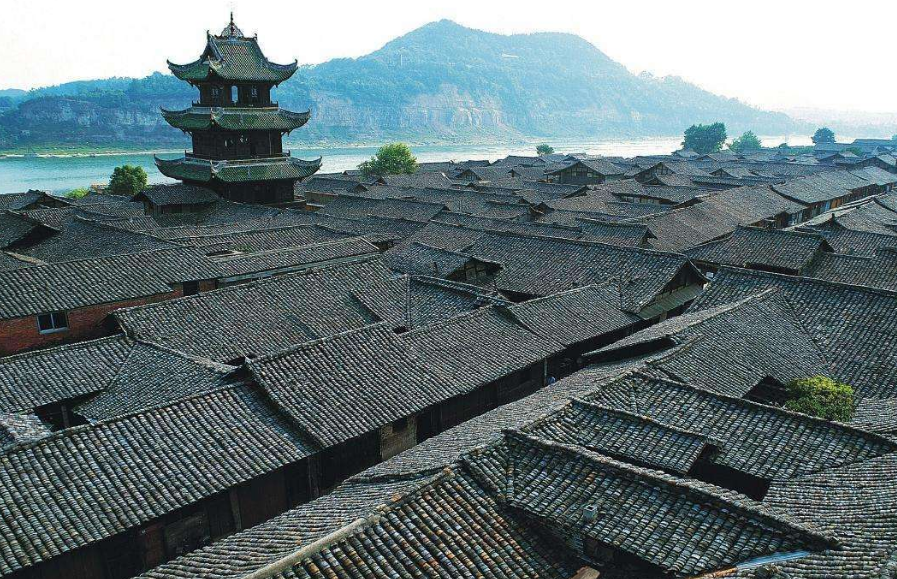

中國古代城市一般都重視城市的選址。《管子》一書中就反對商周以來用占卜確定營邑的方法,提出“凡立國都,非於大山之下,必於廣川之上;高毋近旱,而水用足;下毋近水,而溝防省;因天材,就地利,故城郭不必中規(guī)矩,道路不必中準(zhǔn)繩”的原則。主張建設(shè)城市要選擇依山傍水的地形,以免受旱澇之害,節(jié)省開渠引水和筑堤防澇的費(fèi)用。

古代城池的選址體現(xiàn)了中國古代因地制宜的城市選址和規(guī)劃思想。

北魏平城(今山西大同)做方形,《魏書帝紀(jì)第一》載:“六年,城盛樂以為北都,修故平城以為南都。帝登平城西山,觀望地勢,乃更南百里,于灅?biāo)桙S瓜堆筑新平城,晉人謂之小平城……”

平城建在現(xiàn)在大同的御河西岸,當(dāng)時(shí)叫渾水河。渾水從全城的正北往南流,流經(jīng)靈泉池、北苑、北宮,再流進(jìn)外城,入城后向東西分流,再往南流出全城。我國古代建設(shè)城池時(shí),把大河之水引入城中,這是一個(gè)開端。這樣的建城,在一定程度上解決了整座城市的生活用水。

歷代中國都城皆方,宮城位于都城中軸線上偏北。而南京城卻隨地形而建,全城南北狹長,不規(guī)則,三國時(shí),孫權(quán)遷都于此,在金陵邑的原址上建石頭城,完全利用山坡的自然地形筑城。因而整個(gè)城市平面呈不規(guī)則形平面的典型,屬于因地制宜的城市規(guī)劃。

古代城池的選址很大方面是出于軍事方面的考慮。

春秋置云中,雁門郡起到明朝設(shè)大同鎮(zhèn)城止,大同的城市發(fā)展一直是伴隨軍事需要而興衰。那時(shí)如渾河的水流量很大,河面也要比現(xiàn)在寬了許多。所以如渾水河就成為了當(dāng)時(shí)平城的東防御線。

從古代平城的城市的形成史來看,當(dāng)時(shí)統(tǒng)治階級對整座城市的選址及布局有著決定性的因素。為了能長久的保持自己的統(tǒng)治,在都城的選址時(shí)都是選擇比較有重要軍事戰(zhàn)略意義的區(qū)域,即所選城市要有天然的防御屏障。一般是有險(xiǎn)要的山巒或湍急的河流。城市的整體功能布局的區(qū)域化、主次化,街道橫平豎直的嚴(yán)謹(jǐn)布置,及中軸線的設(shè)置要求,都很清晰的顯示出儒家的尊卑、主次思想。

風(fēng)水思想對古代城市規(guī)劃的選址也有一定的影響。

中國的風(fēng)水思想歷經(jīng)幾千年的發(fā)展,其中包含著非科學(xué)的成分,但是以“天地人合一”為出發(fā)點(diǎn)的系列風(fēng)水學(xué)理論,揭示了人與自然環(huán)境之間的許多聯(lián)系和影響,對于中國的城市規(guī)劃有著很深刻的影響。中國最早的城市是殷商時(shí)期的商城,戰(zhàn)國時(shí)期出現(xiàn)了“相土嘗水,法天相地”的城市規(guī)劃布局思想,從這開始一直到明清時(shí)期的北京城,基本上都沿用了這種風(fēng)水思想的規(guī)劃理念,明代的南京城是以相土以及宇宙形象來建造城市的;明清時(shí)期的紫禁城更是風(fēng)水城市的典范。

對于大同古城來講,武周川水在云岡峪內(nèi)的徑流走向,正屬“來宜曲水向我”,流出云岡峪東口后的走勢,則符合“去宜盤旋顧戀”的要求。重要的是,武周川水和御河川水二水證出了來龍,因“凡龍皆有二水夾出”的風(fēng)水準(zhǔn)則。同時(shí),依據(jù)“真龍落處,水聚真穴,結(jié)處水繞”的水法原則,所以古賢師們經(jīng)過詳細(xì)踏勘,選定了大同城基地。

城池的建設(shè)影響因素諸多,農(nóng)業(yè)是中國古代城市生存發(fā)展之本,因此歷來自然因素也成為選址的首選。當(dāng)然也不必循規(guī)蹈矩,既要有很好的防御功能,又要有充沛的資源,更有優(yōu)美的風(fēng)光。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|