吳堡古城,位于陜西榆林市吳堡縣宋家川鎮(zhèn)北2.5公里黃河西岸山巔,是西北地區(qū)迄今保存完整的千年古縣城。坐落在黃河天險之石山上,所以被古人譽為“銅吳堡”。

它地處黃河高原之東陲,黃河中游之西濱,扼秦晉交通之要沖,頭枕黃河,東以黃河為池,西以溝壑為塹,南為通城官道下至河岸,北門外為咽喉要道連接后山,真乃“一夫當關,萬夫莫開”之險地。

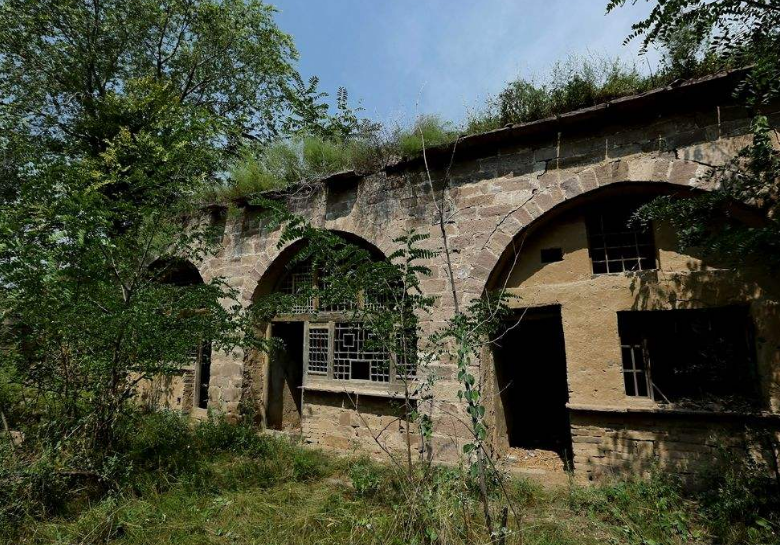

吳堡古城為北漢(951-957)時建,是一座石頭古城,城墻用石頭壘就,城門由石頭搭成,房屋也是磚石構建的窯洞。這里的房屋都帶院子,圍墻用碎石壘成,圍出了小院子,也隔出了一條條短而窄的小路。古城外種著好些棗樹,這就是古城人的經濟來源。

明弘治《延安府志·卷之八》記載:五代后周廣順元年(951)即在此筑有吳堡水寨,北宋元豐五年(1082)擴筑“吳堡寨,周圍二里二十步,東鄰黃河為固,門有三。”

又據(jù)吳堡古城東門下山崖現(xiàn)存金朝偽齊劉豫阜昌八年(1137)摩崖石刻題記:這年三月吳堡寨主兼將折彥若因“此城之隳弊,…水寨之毀陋,恨無力以豎新,今率寨民,共勸修建,工興土木,不日而成”。(這片石刻目前已經找不到)這次修整后,金正大三年(1226)置吳堡縣,古城即成為本縣的治城。

此后,明洪武十四年(1381)、嘉靖十五年(1536)、清乾隆三十一年(1766)吳堡古城屢有修繕。民國25(1936)3月,吳堡縣政府由古城遷至宋家川后,古城遂為城關鎮(zhèn)的一個行政村(現(xiàn)名古城村)而被逐漸荒置,從而在以后的“拆城運動”中使古城免遭被拆毀的惡運,得以完整保存。

古城三面環(huán)水,北面通連后山,群山起伏、地形險要、易守難攻。自古是兵家必爭之地,古時這里是邊關重要門戶。新民主主義革命時期,曾是陜甘寧邊區(qū)的東大門,與山西柳林縣軍渡鎮(zhèn)隔河相望,是通往華北的咽喉大道。抗日戰(zhàn)爭時期,日寇數(shù)次強渡黃河,進攻陜北均未得逞。

這座小城,它沒有平遙古城的盛名,但卻有秀美的青山綠水,它沒有鳳凰古城的熱門,但卻有原始而純真的特色,它將千百年前的古韻與陜北的壯麗山水一同展現(xiàn),不沾染世俗的氣息。當年古城人煙稠密,屋宇齊整,一片繁榮氣象。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|